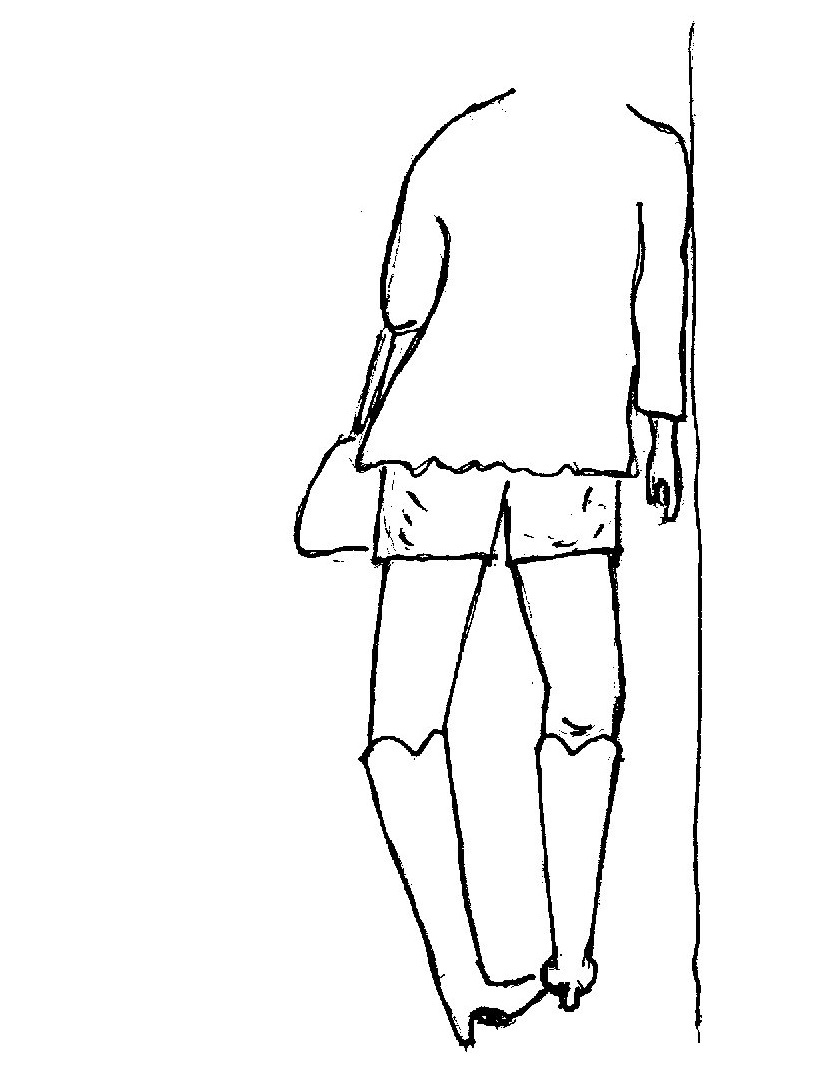

姿勢が悪いと知りながら「この姿勢が楽だから」と言っている人、本当は良い姿勢の方が楽で疲れませんよ。

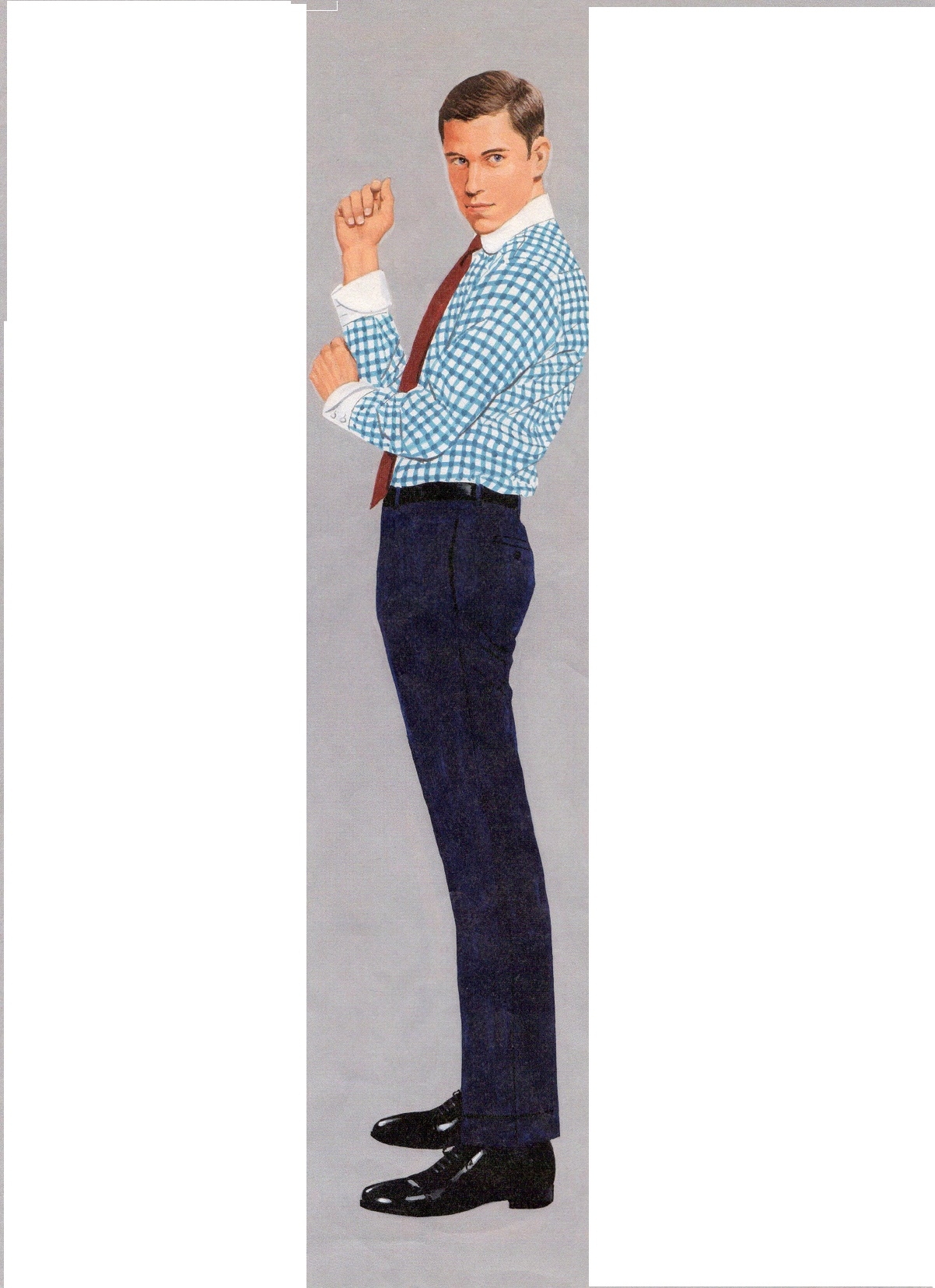

「スー」と立っている姿勢は疲れにくい姿勢で人間らしくて美しいですよ。

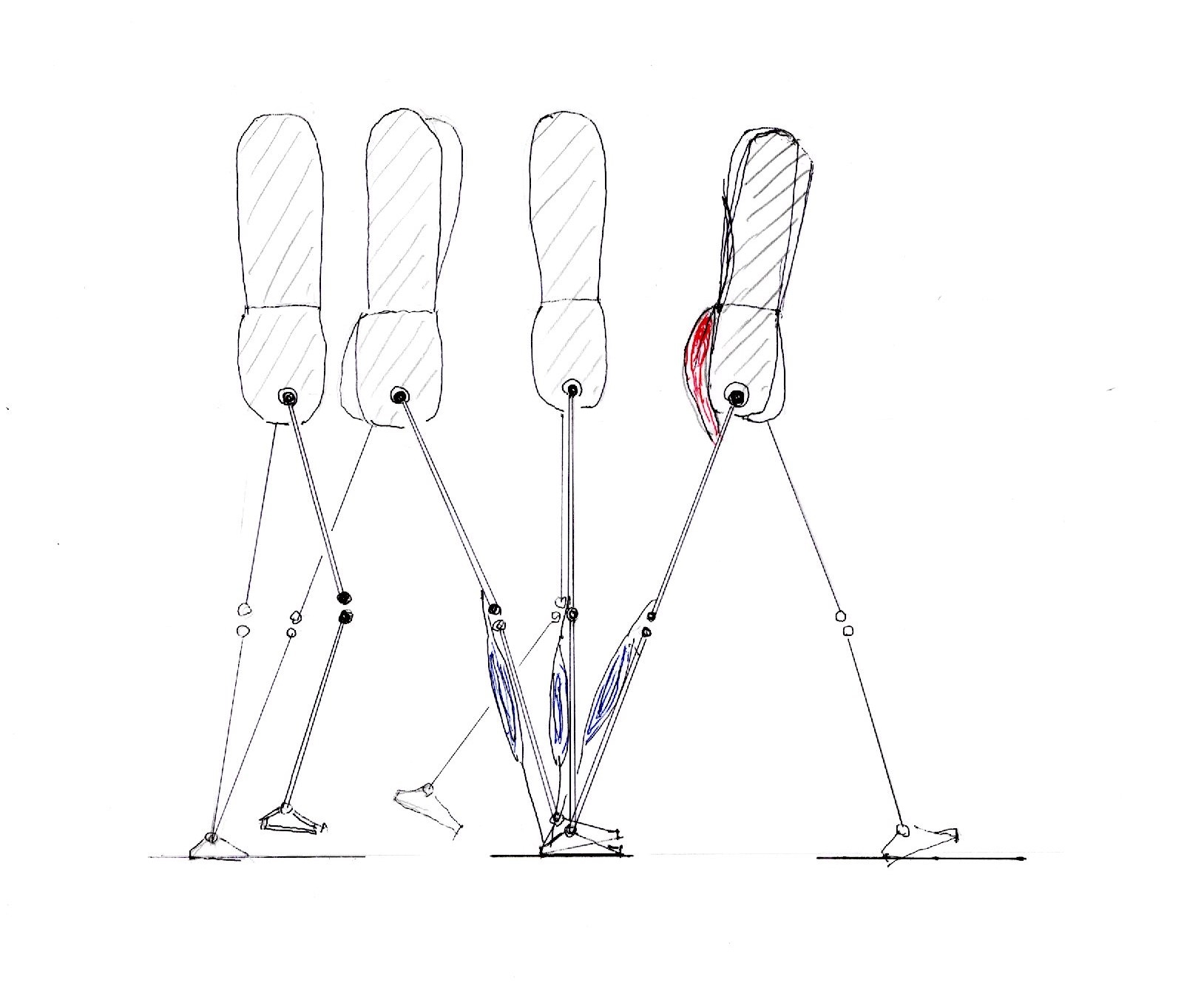

人間だけが完全直立二足歩行する動物です。

地球の大きな重力にさらされる中で、わざわざ軸を立てて立つという難しい事を人間はしています。馬は軸を立てて立たないから生まれてすぐ立てるのに、人間は生まれて約1年かけてやっと立てるようになります。

人間は先ず首が据わり、次にお座りができるようになり、そして「立っち」「歩んよ」と日数がかかります。

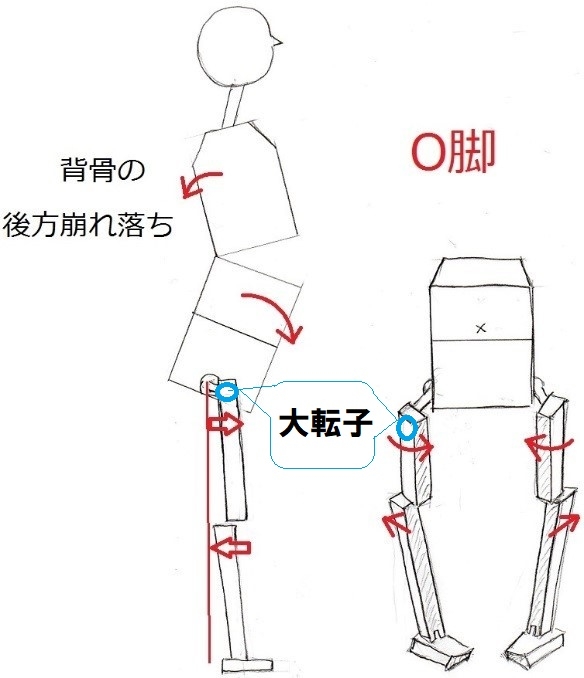

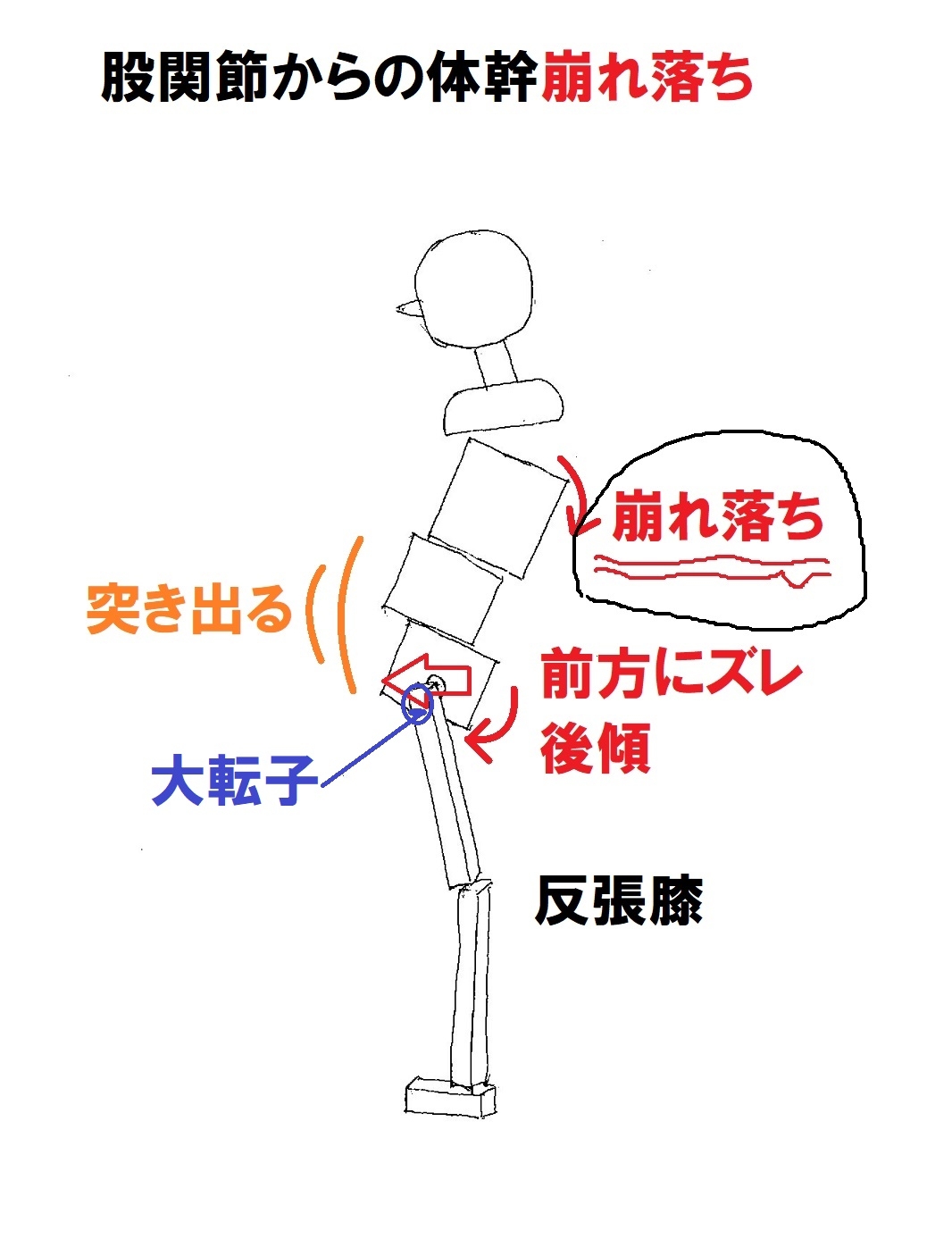

ところが近年の人間(大人)は、せっかくできた首の据わりと腰の据わりをどんどんなくしているように思えます。

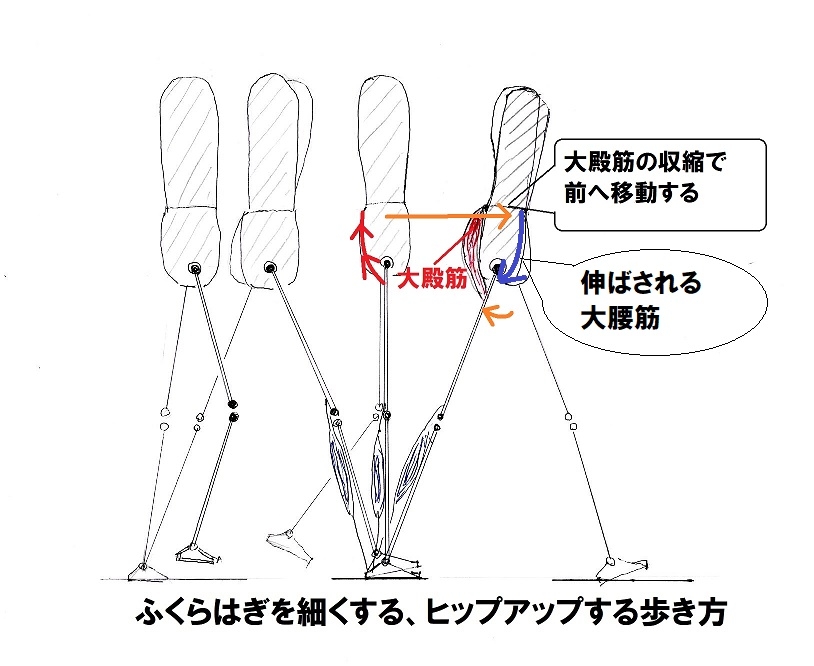

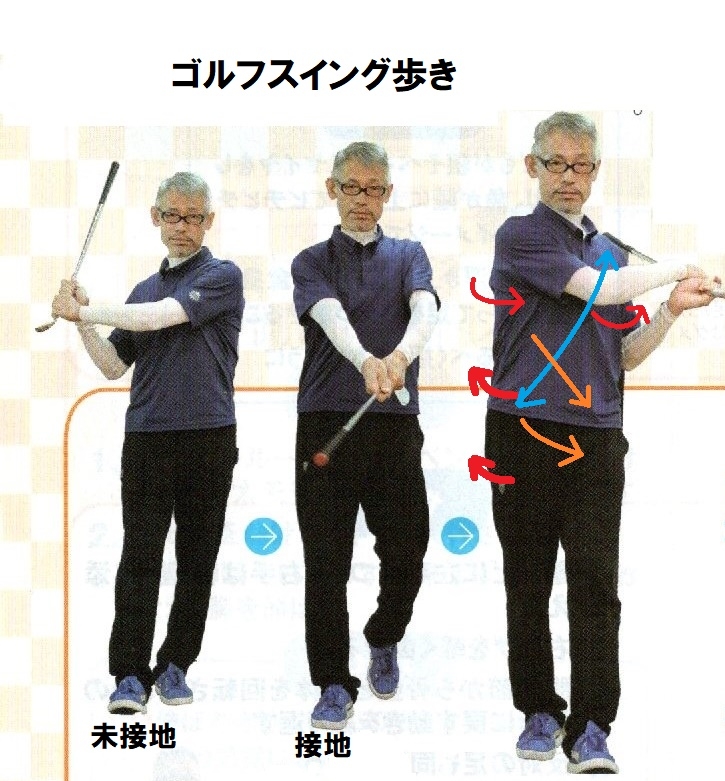

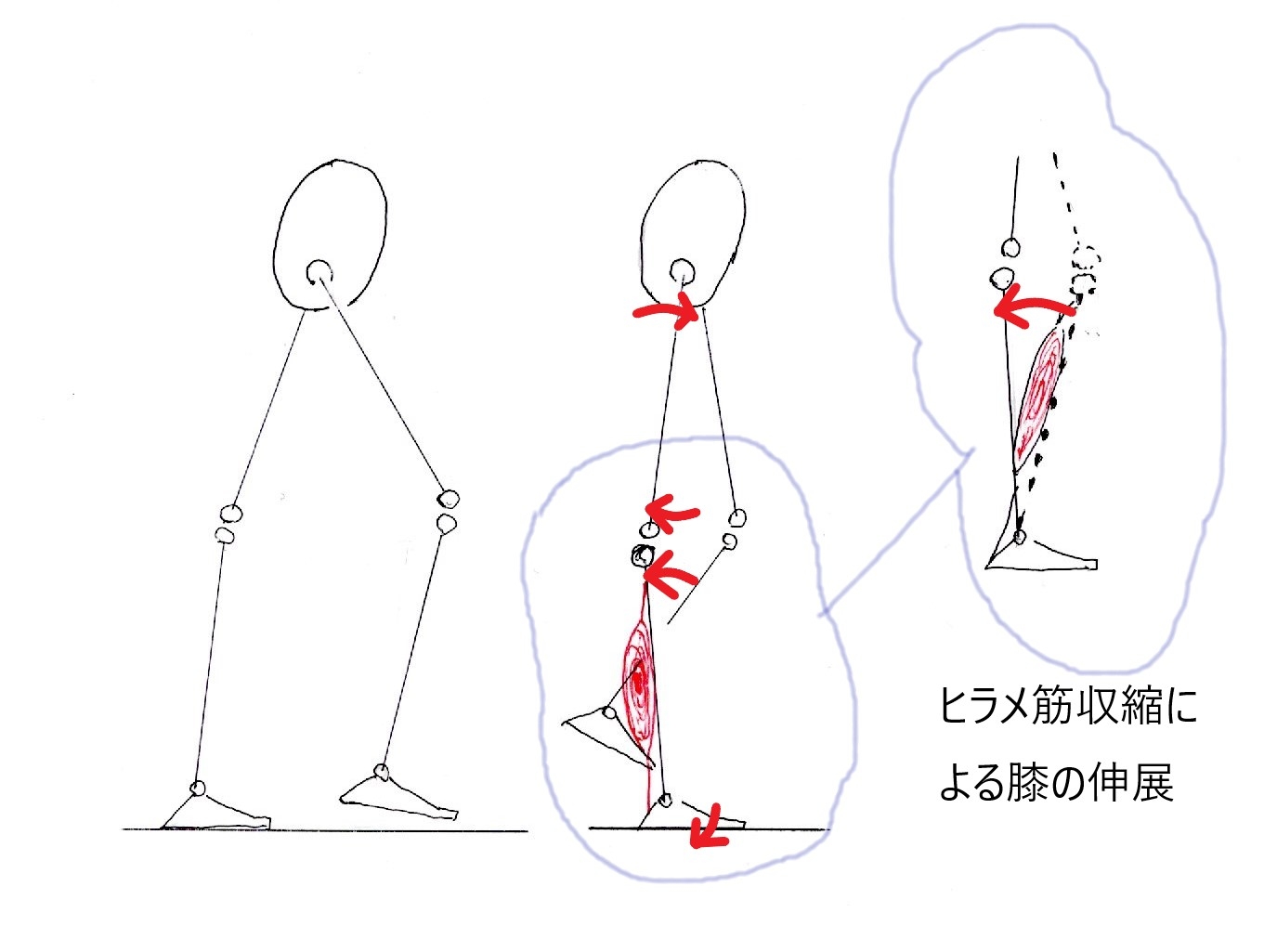

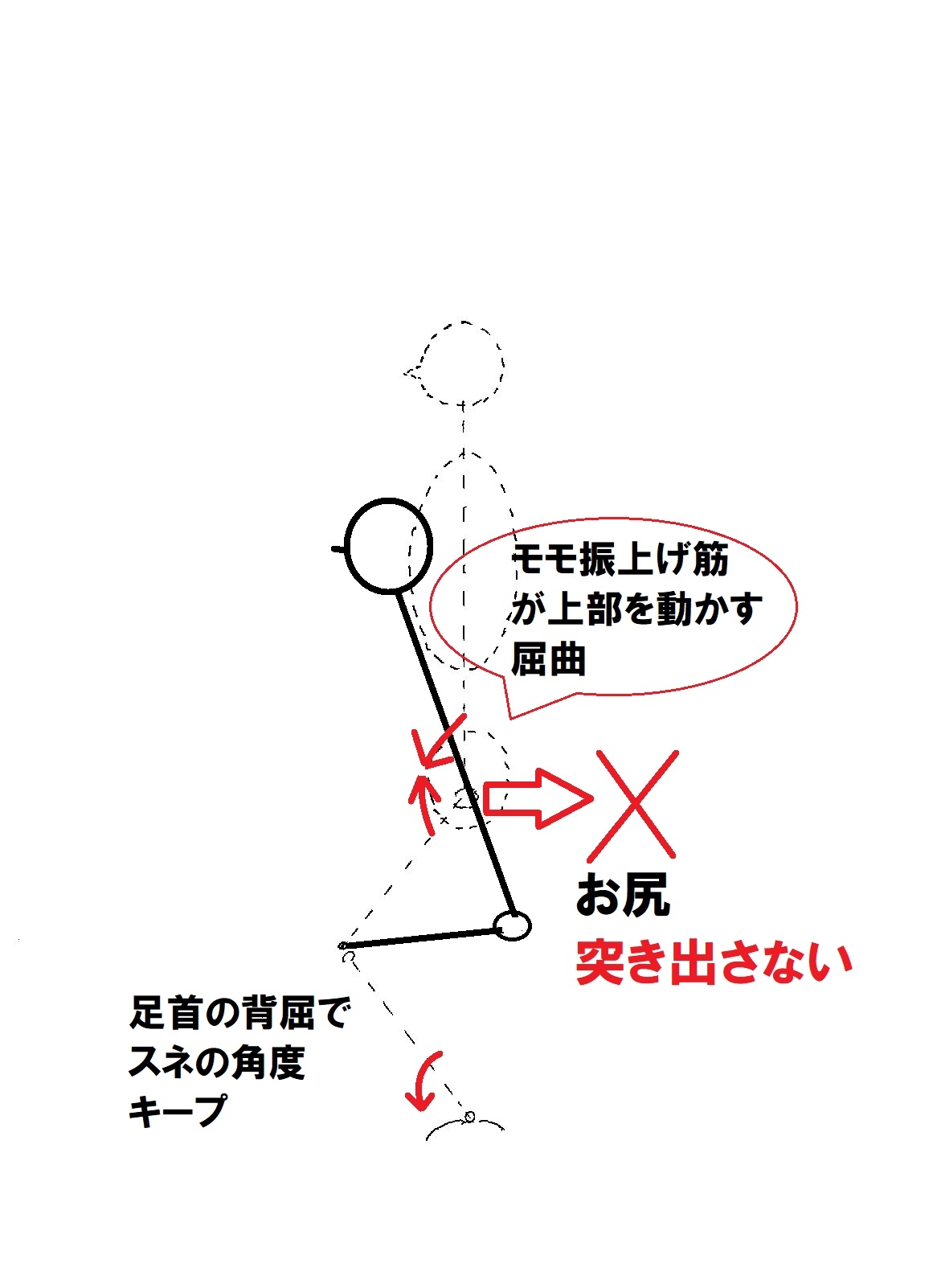

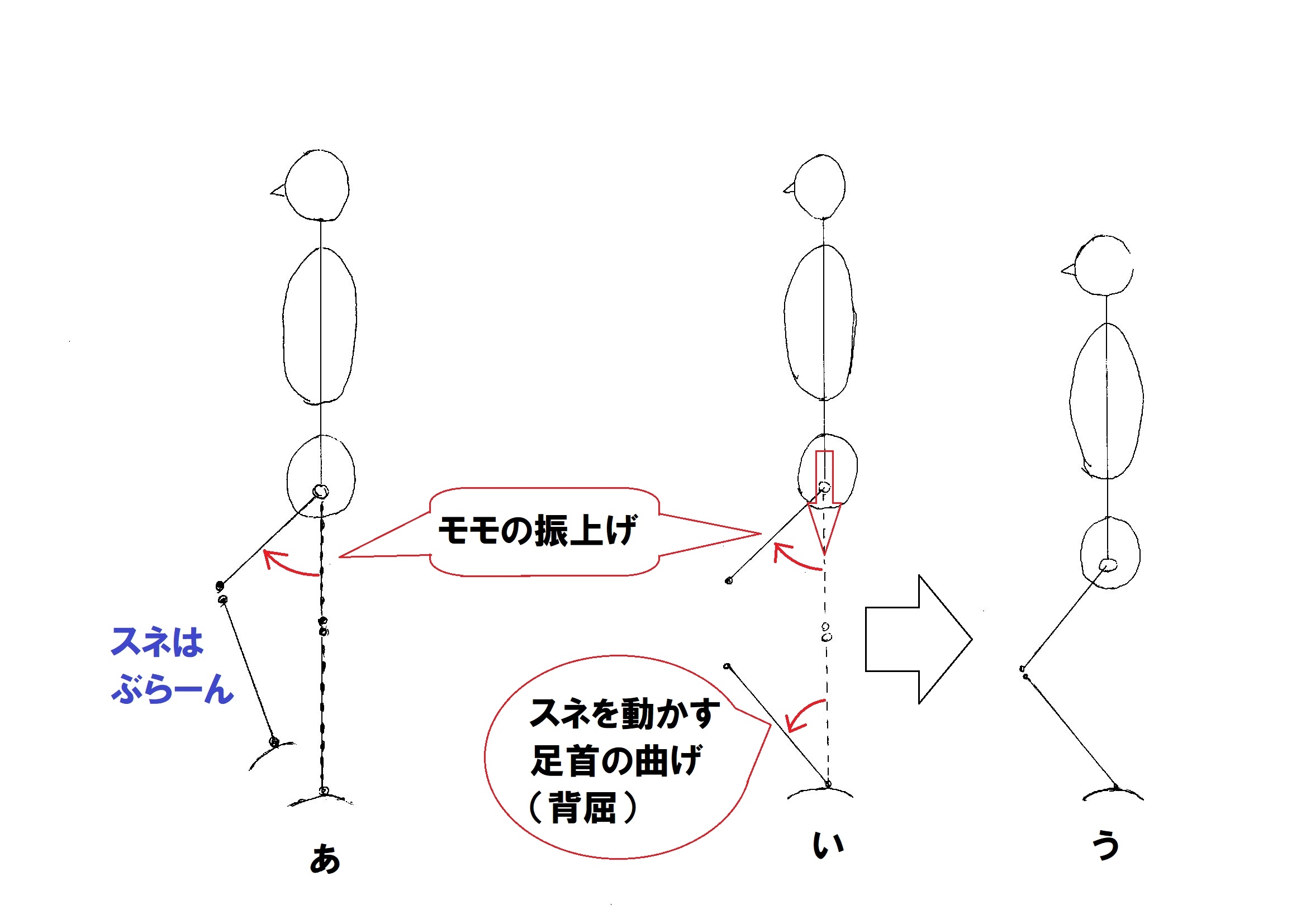

「まともに立つ」=「理にかなった立ち方」=「生理的に正しい立ち方」であればほとんど力を使う必要がなく楽に立てるので疲れにくいのです。

でも、それが難しいのです。

整体やカイロプラクティックで姿勢を矯正してもらっても、それをキープできないのです。日常生活で直ぐに崩れます。

自分でキープできるメンテナンス術を身につければ解決します。

メンテナンスの一例をあげます。

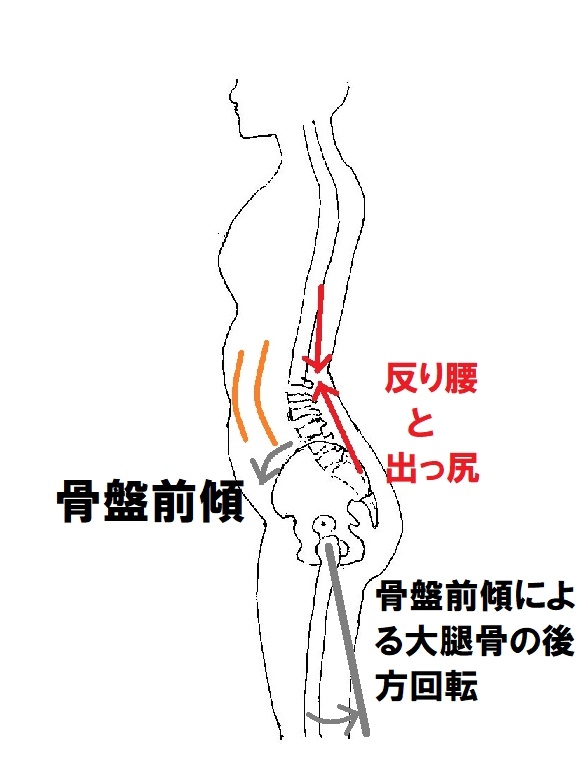

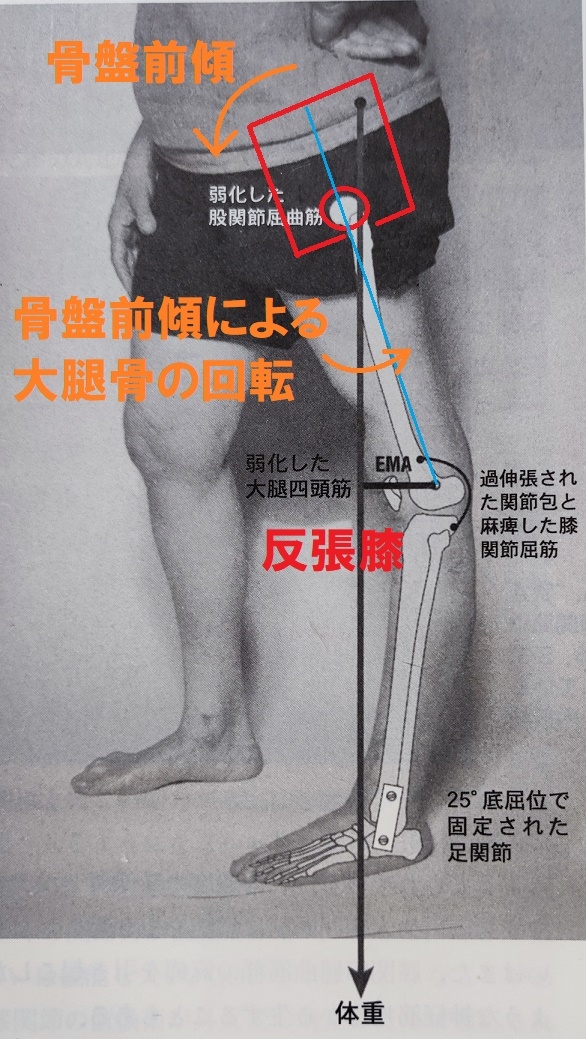

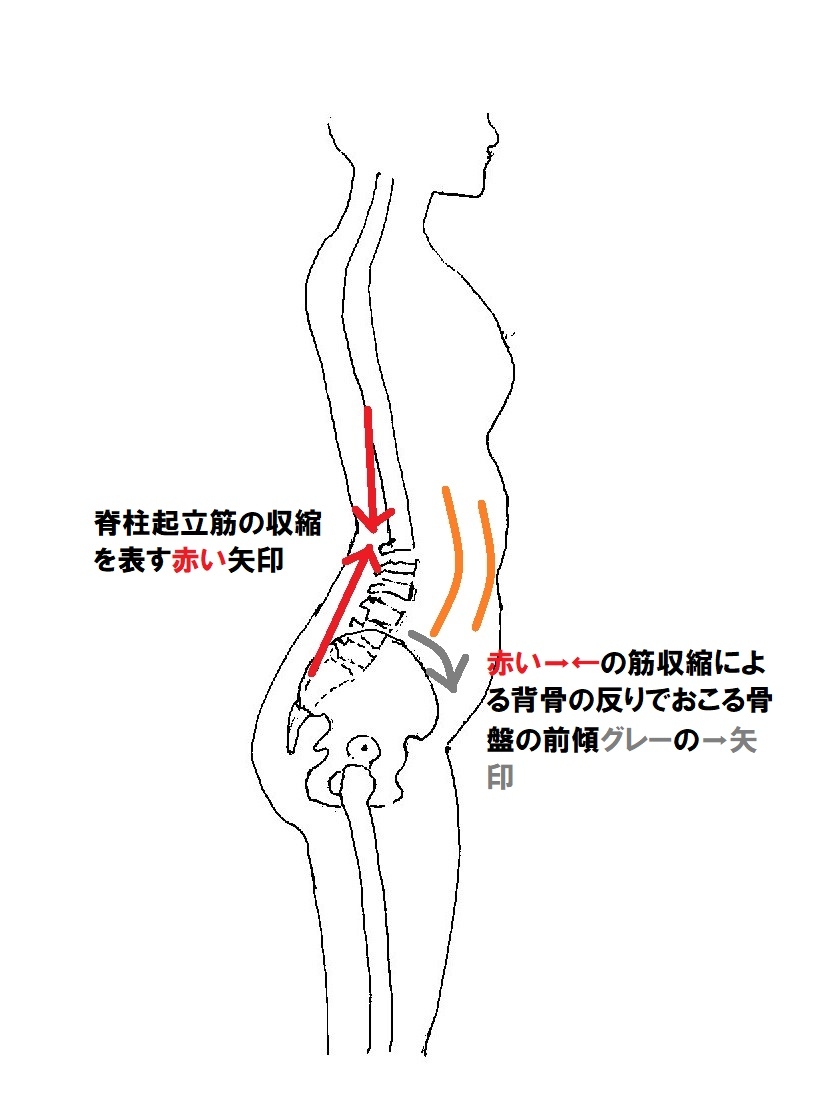

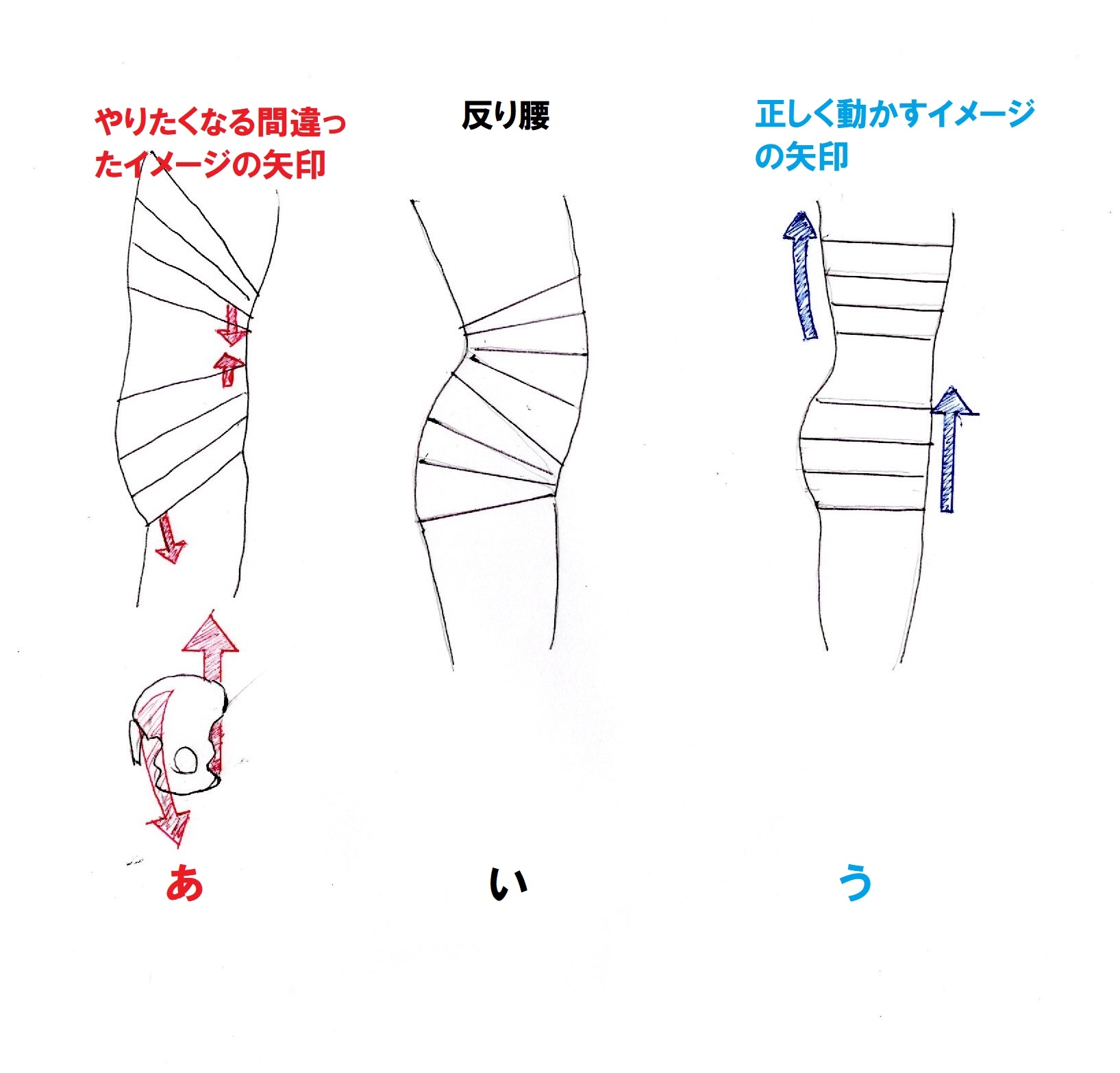

スマホ、パソコン、座って書き物読み物していると、胸椎から崩れていきます。

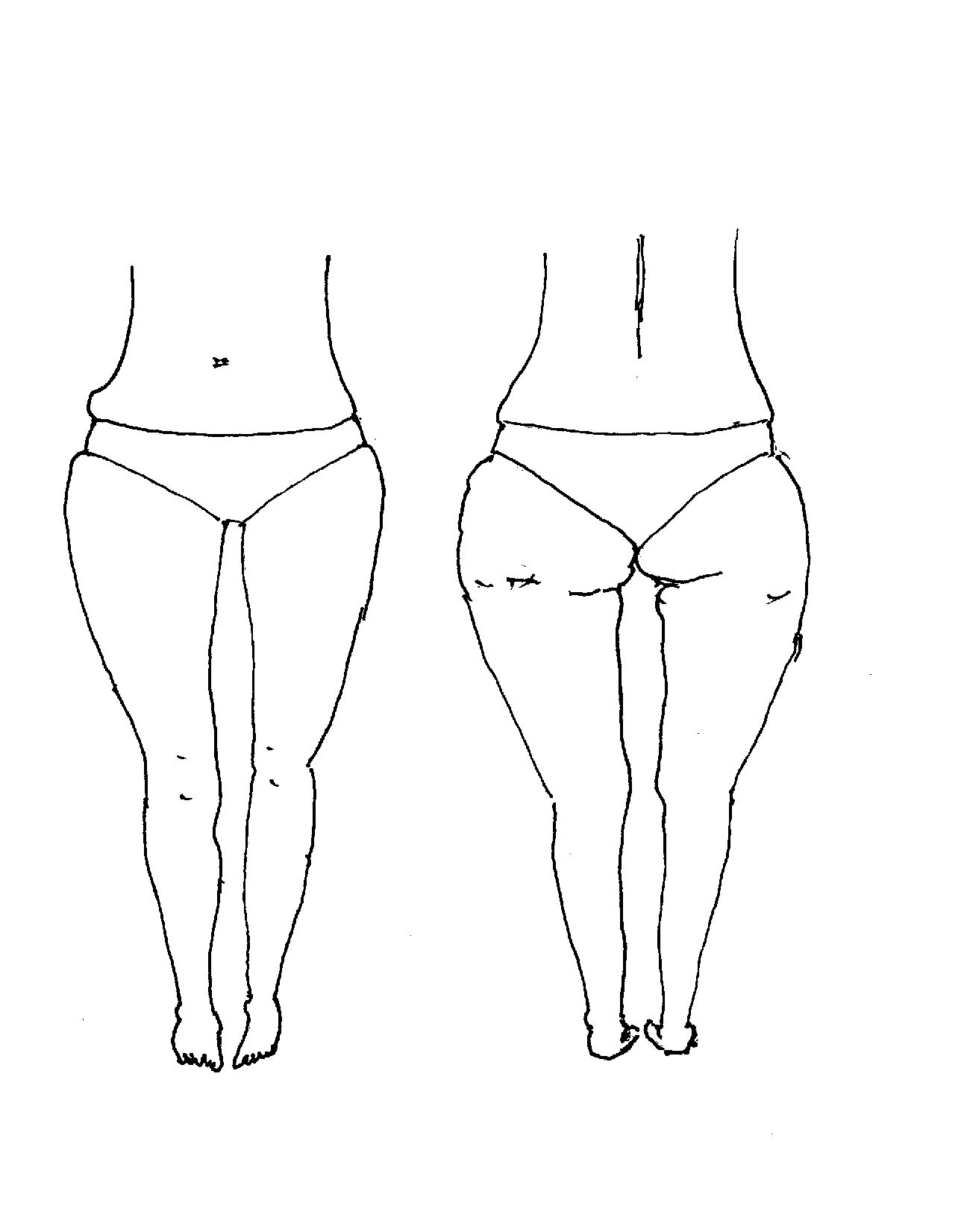

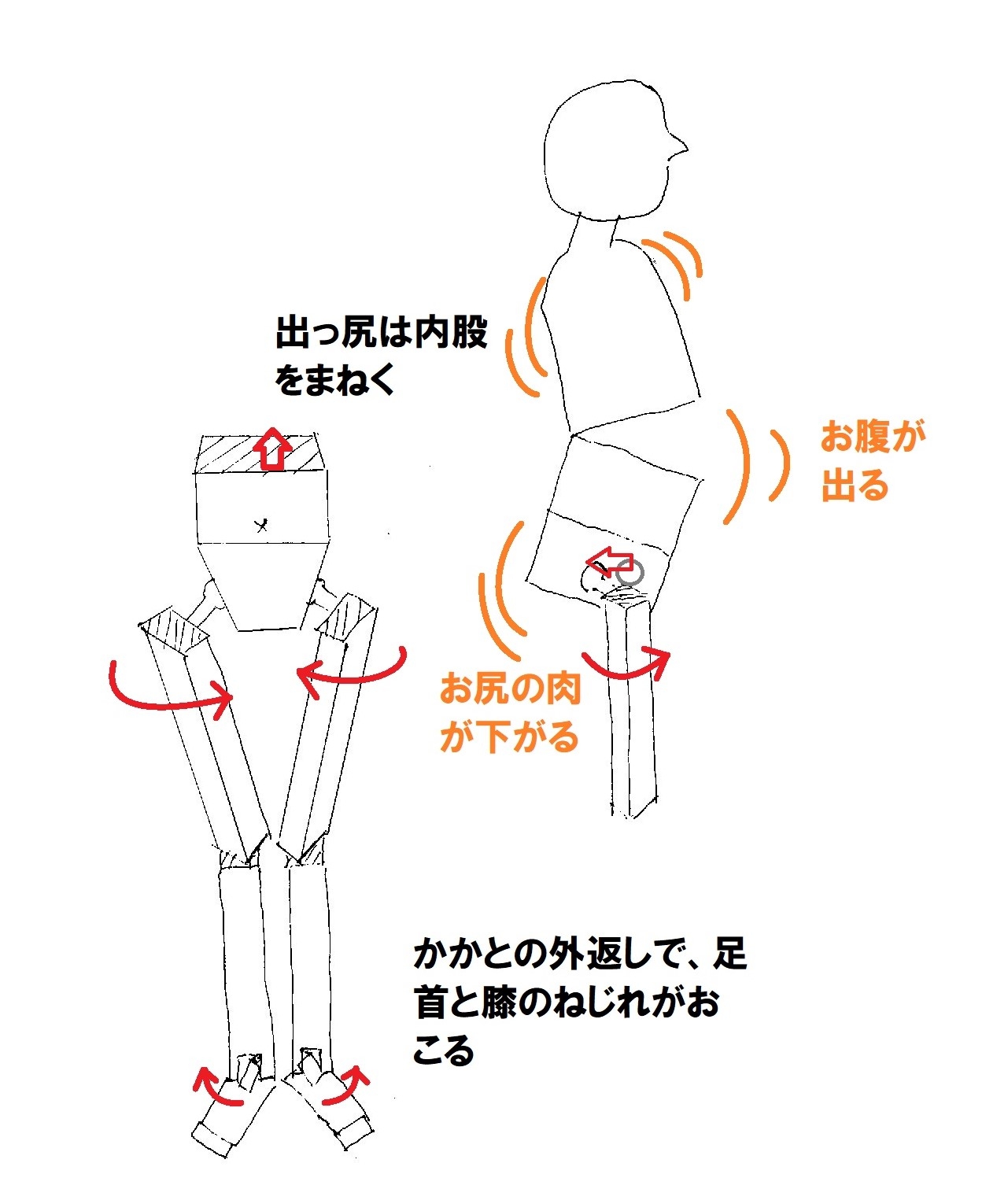

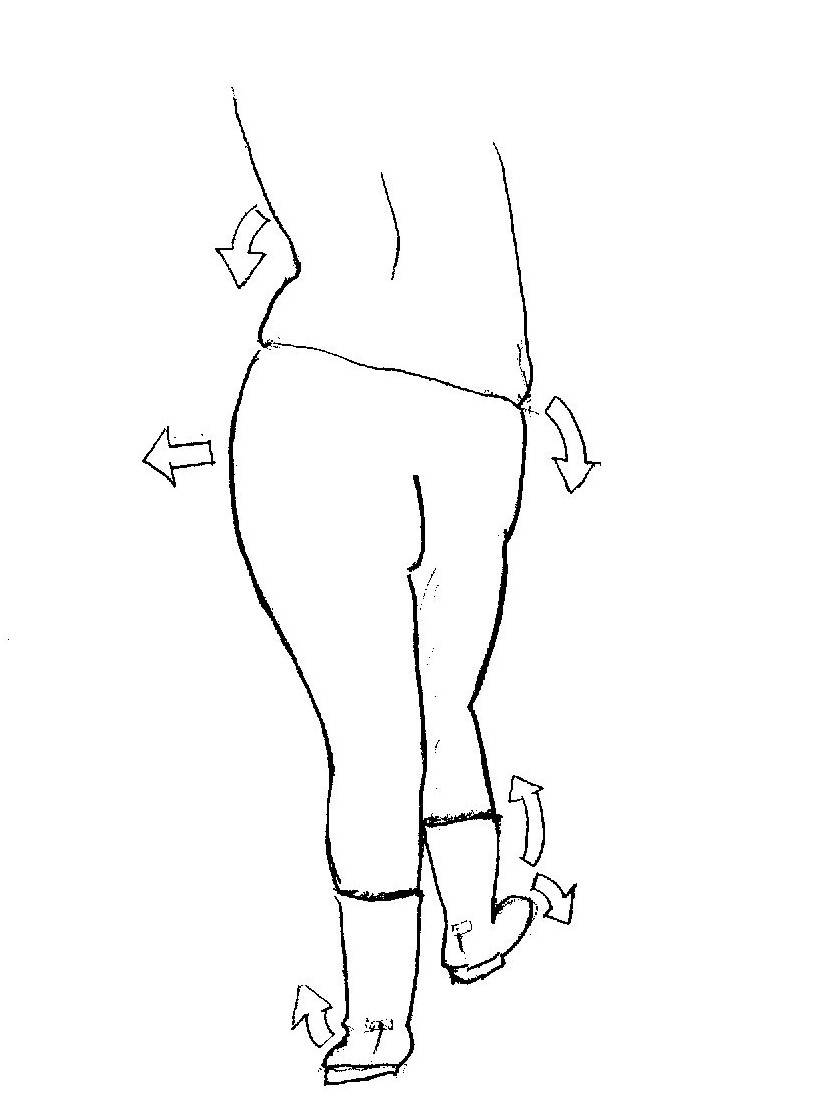

胸椎の崩れ落ちから連鎖がおきて、至る所が崩れ落ちます。「お尻のがけ崩れ」と表現したエアロビクスインストラクターがいました。

ここまで悪化する前に、やっておくメンテナンスです。

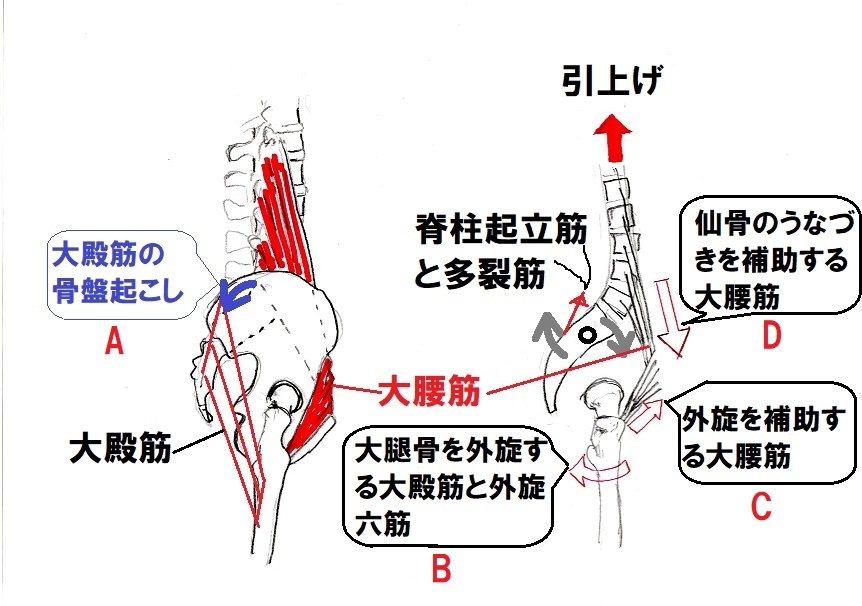

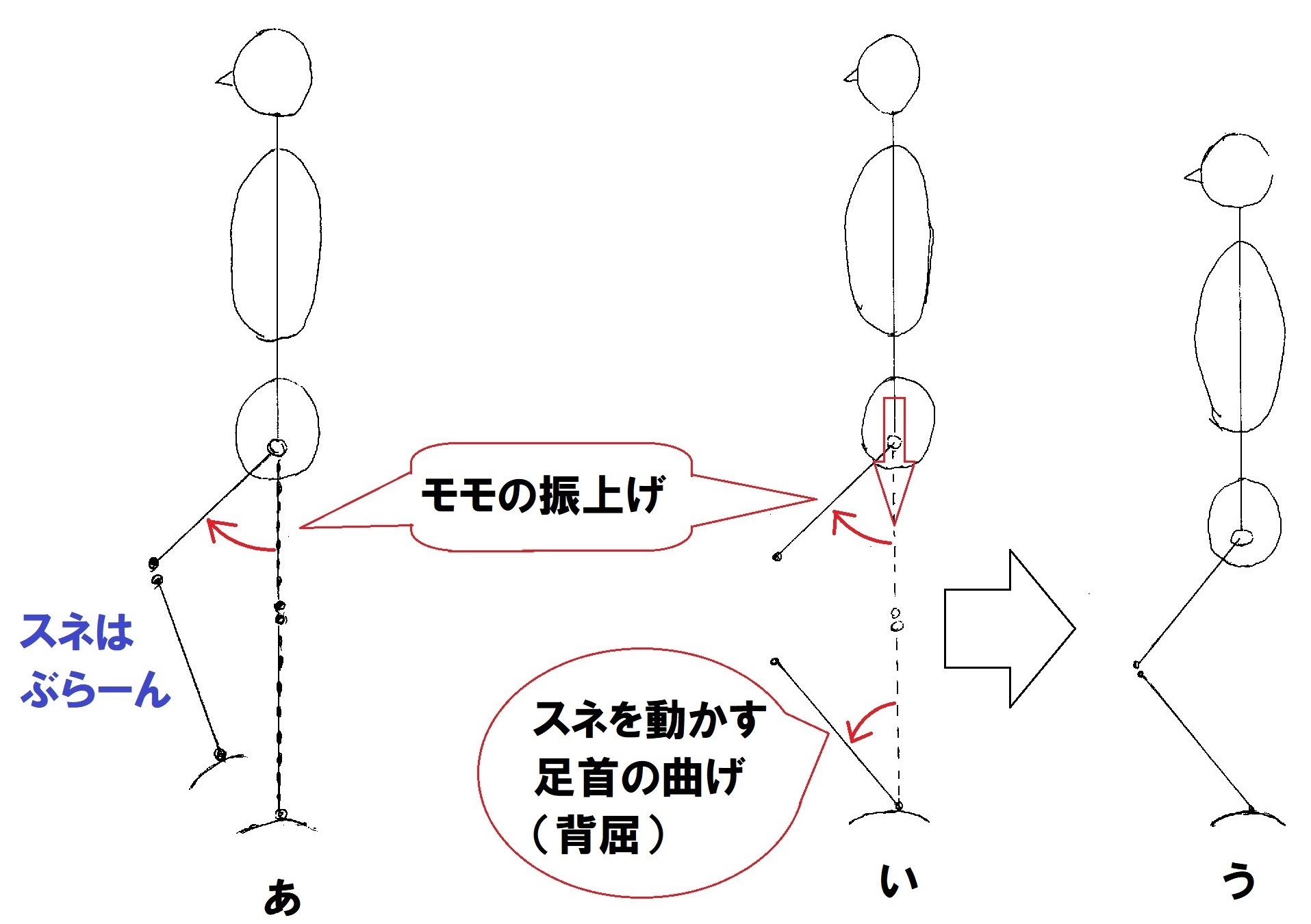

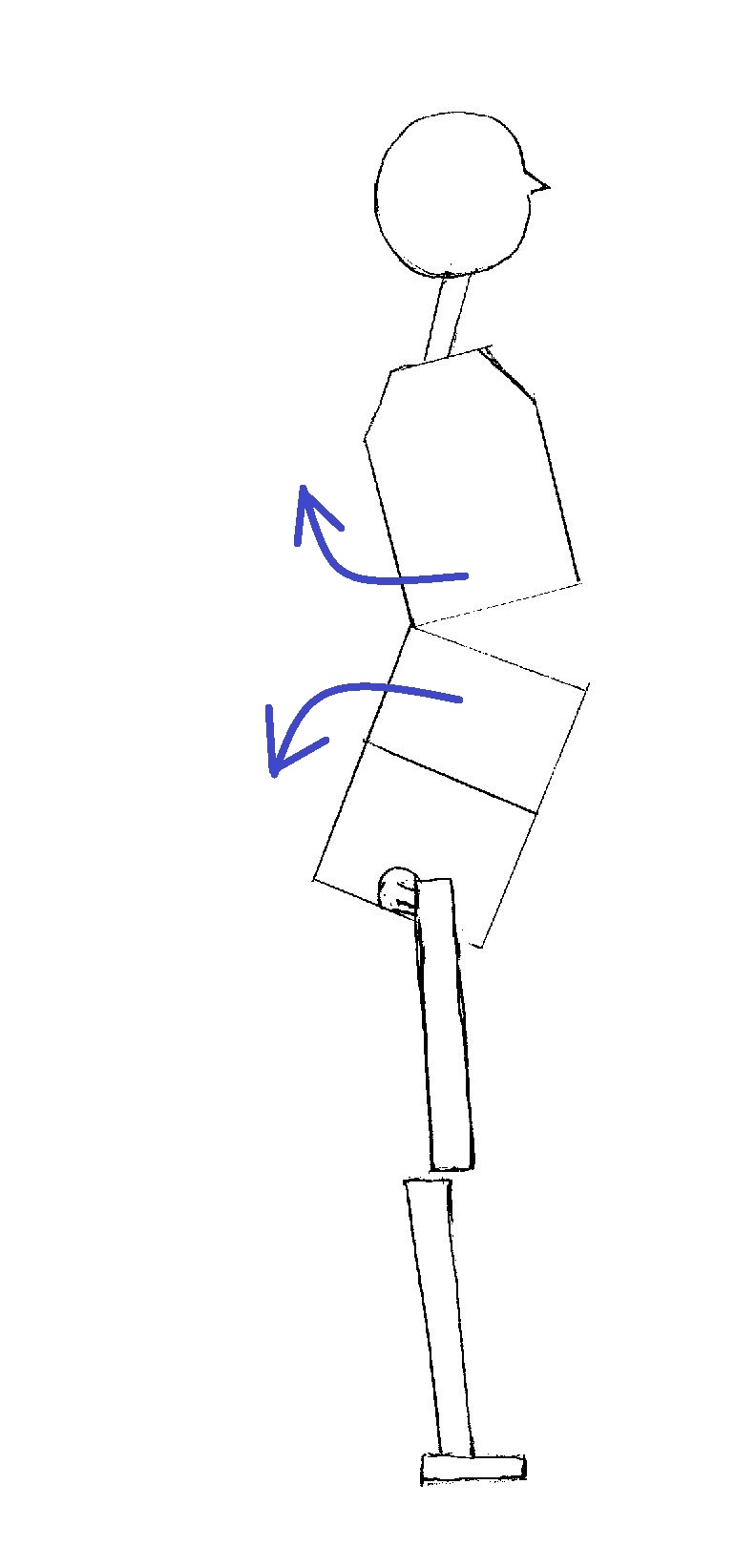

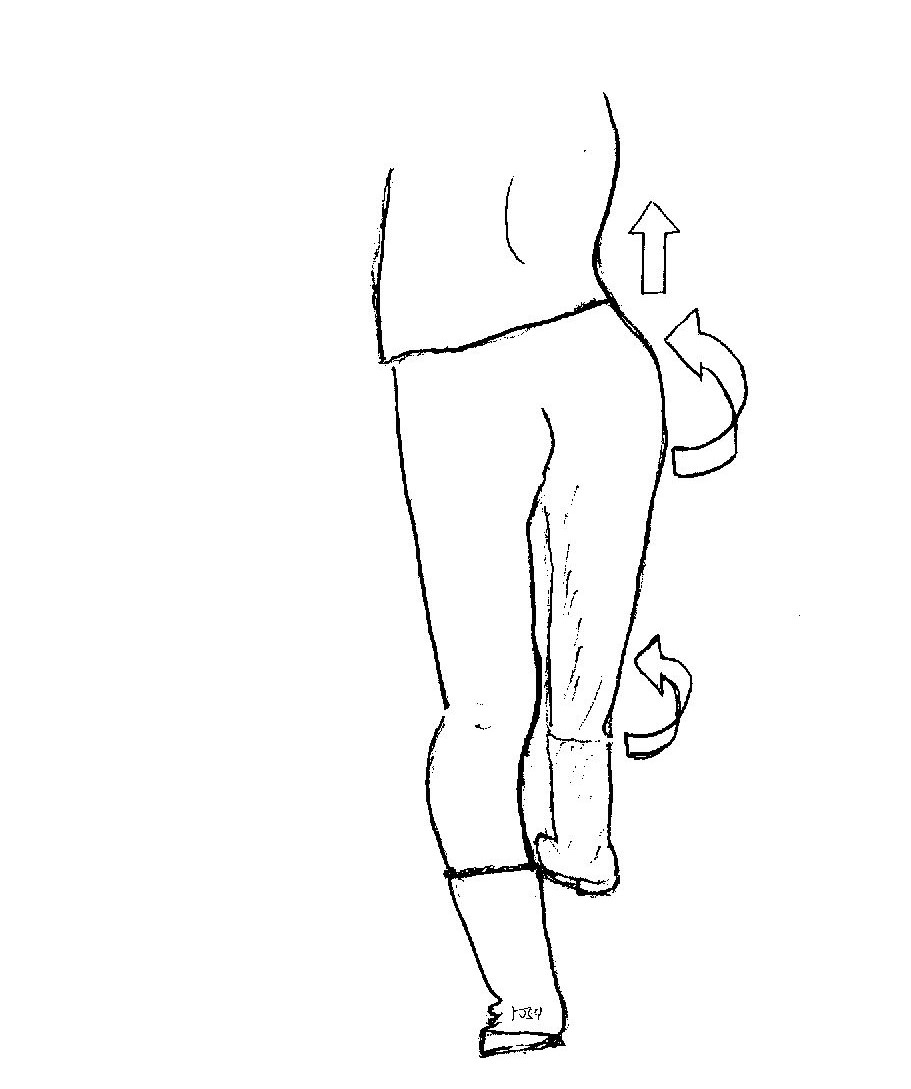

肋骨の輪を第一肋骨から上へ動かし、お腹を引き伸ばす事を毎日実行するメンテナンスです。ストレートネック、巻き肩、猫背の方は必須です。

その前に上記の体の使い方、いわゆる「バレエ引上げ」を身につける必要があります。

引上げのことなら体玄塾にお任せください。

無料体験でお試しください。