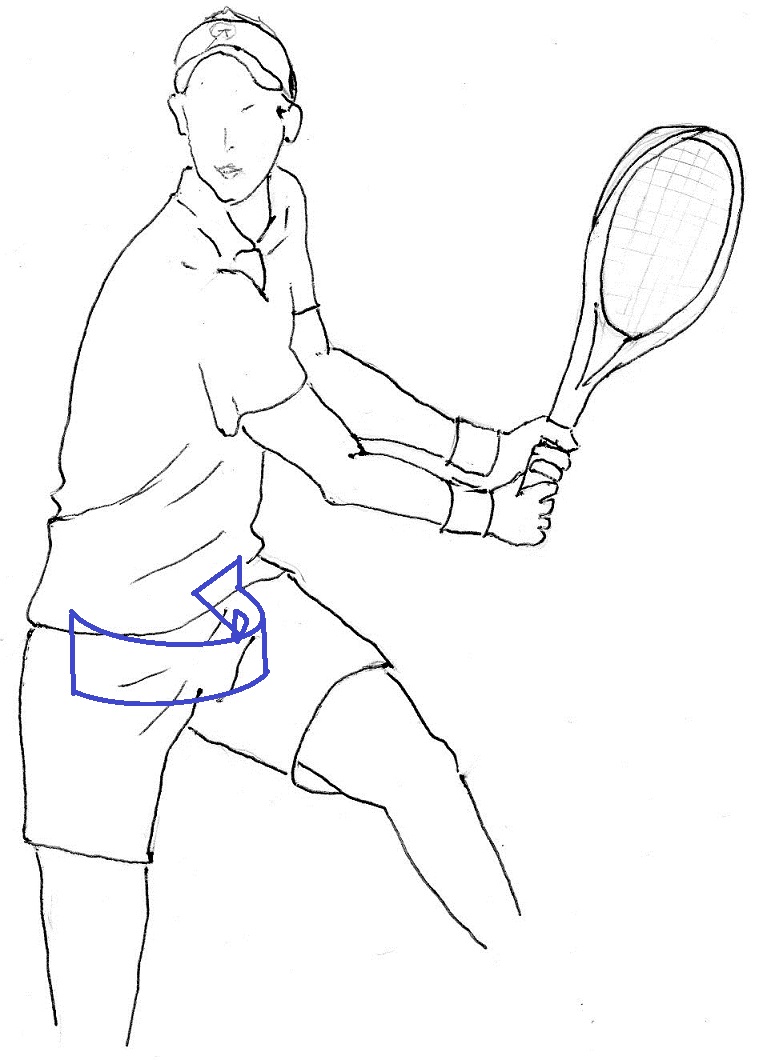

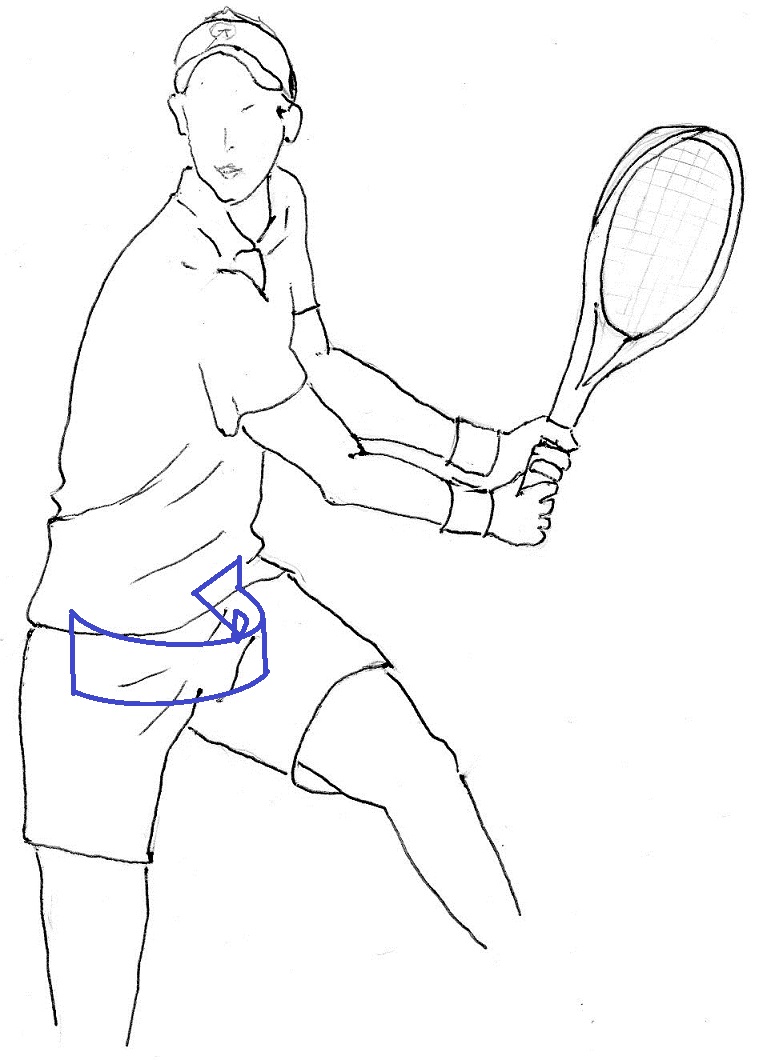

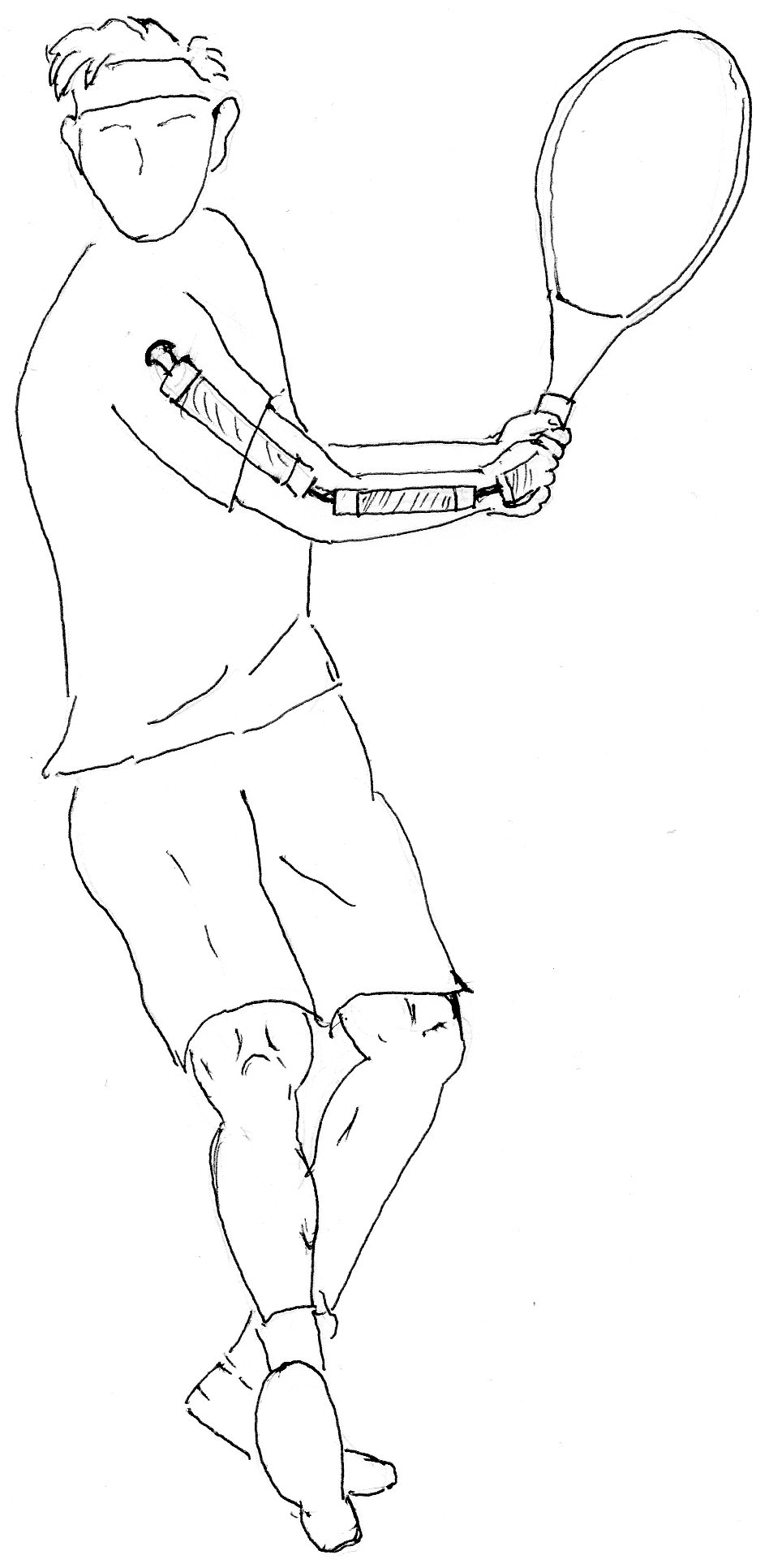

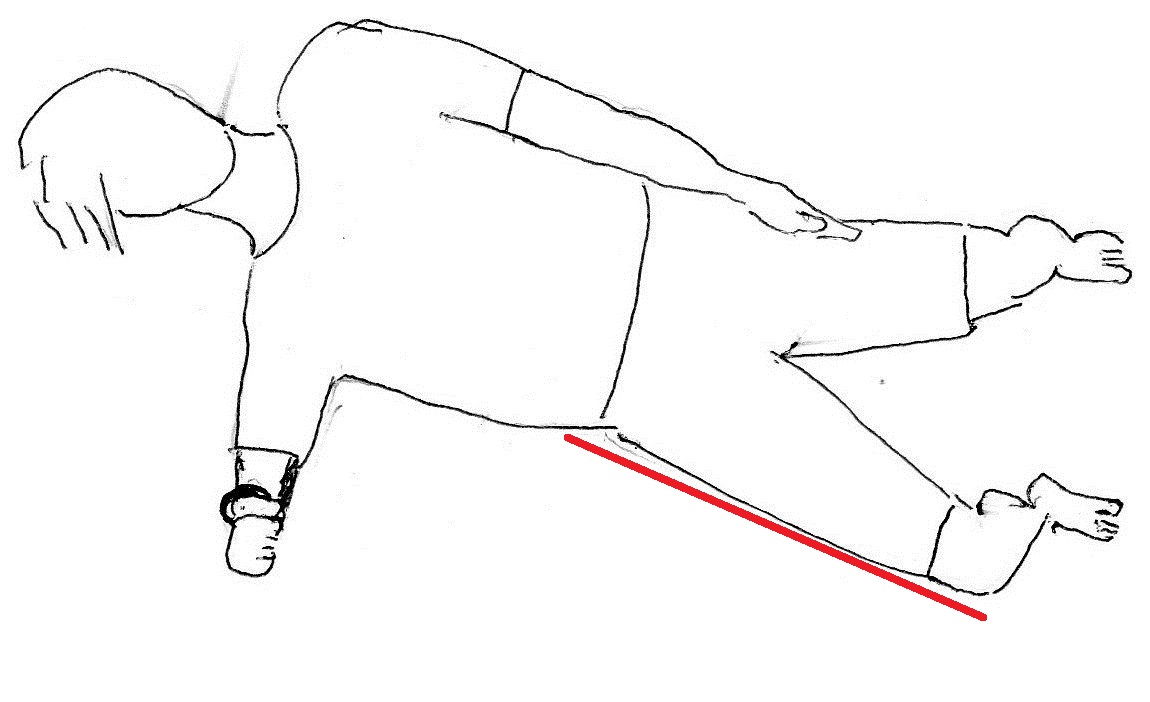

ジョコビッチのようなタメが効いたバックハンドストロークが打点を引き付ける

先日NHKの錦織圭とチャンコーチの特番で、錦織圭の力んだバックハンドのダウンザラインを見てしまいました。

錦織のテニスは上手いですが基本テクニックはジョコビッチ選手が数段上手いと思います。

バックハンドの場合、力むというのは打つ前に脱力が出来ず左肩が上がり、フォロースルーが打ちたい方向へ向かず、手首でこねて無理やり打ちたい方向へ打ってしまうことです。それに比べジョコビッチはさすがに左肩はあがりません。

打点を引き付けるには肩が下がった全身の「タメ」が欠かせない

意識的に肩を下げなさいというコーチがいますが、それでは絶対に下がりません。

なぜなら、肩が上がる本質的原因を解決していないからです。

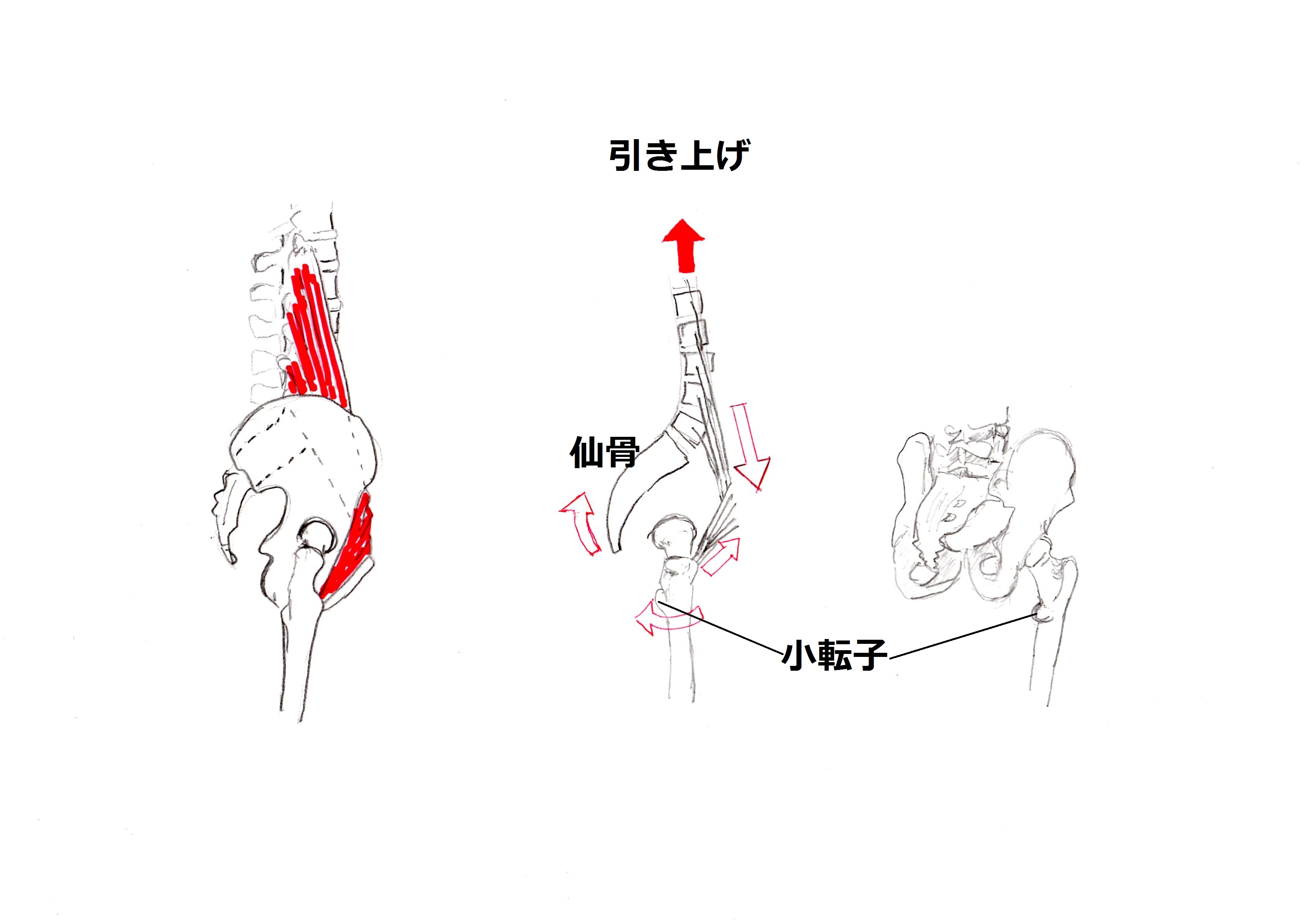

≪原因≫前鋸筋が胴体を回してくれないから

胴体(体幹)がでんでん太鼓の太鼓のように回転できれば本来自動的に振れるはずの腕なのですが、それができないから腕を故意に動かして振るという力む行為をしなければならなくなり、力を抜いて腕を残すことができないのです。

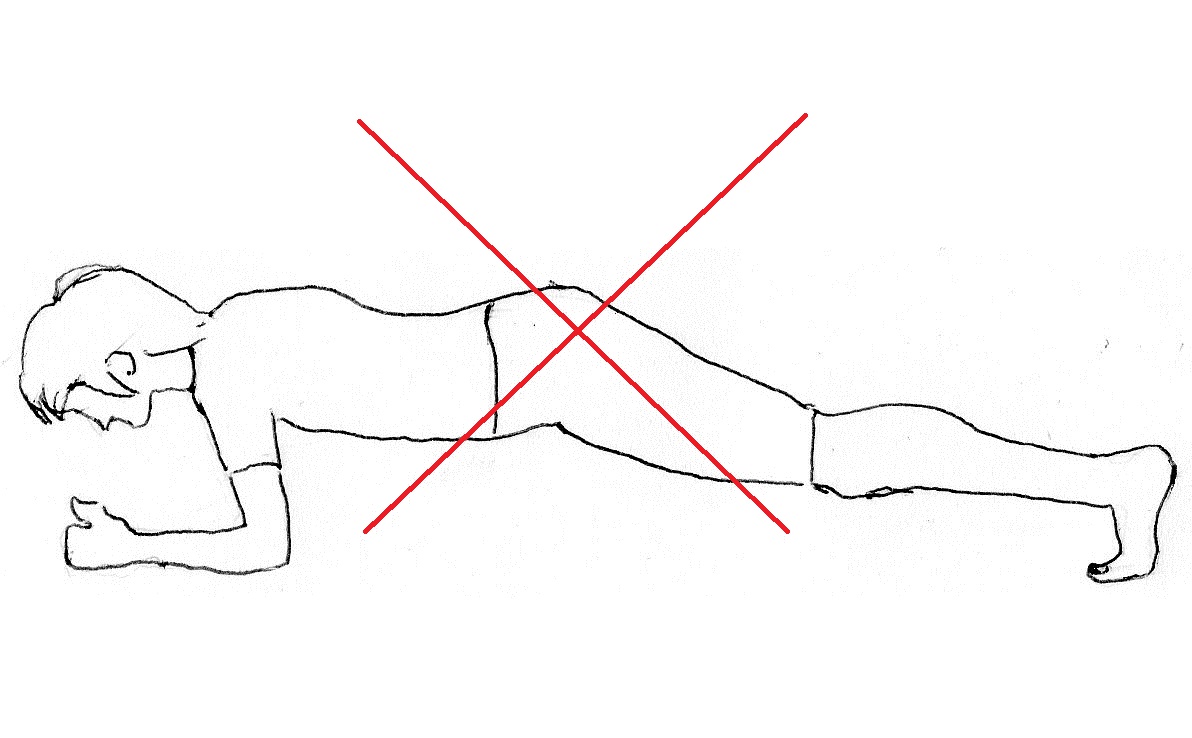

打点を引き付けようとする、つまりスイングを遅らそうとするには肩に力を入れてスイングを一旦止め待たなければならないからです。肩に力が入ると肩が上がるのです。但し、巷の体幹トレーニングではかえって胴体の回転を阻害してしまいます。

自動的に腕が振れればタメが効いてスイングを遅らせることができ、打点を引き付けることができます。

ジョコビッチのバックハンドストロークは、打ちたい方向へラケットを放り投げるようにして脱力したまま振り抜いています。

骨盤・腰や胸郭は

動かそうとはしない

動くようにセッティングする

またこう言っている人もいます。「骨盤からの力連動や骨盤の8の字の動きが脱力したスイングを生み出す」。

「腰の使い方が大事だ」などもよく言われますが、そうするとまた無理やり腰を動かそうとして力むのです。その結果腰痛になったりします。ゴルフや野球にも当てはまります。この間違いが非常に多いので気を付けましょう。

動かそうとしないで下さい。動くように仕向けるのです。

リブケイジツイストのテニスドリルコンディショニングで動くようになります。

リブケイジツイストで欠かせない前鋸筋が肩を下げてくれます。

リブケイジツイストは体玄塾のオリジナルドリルです。

ダルビッシュと工藤公康と田中将大の対談の「大谷翔平はメッジャーで通用するか」という話のなかで、メジャーで通用するには体のキレが大谷はまだ足りないとダルビッシュが言っていました。

『体の中心を軸にして末端は脱力している状態で投げないと“キレのある球”っていうのは絶対に投げられない。今の投げ方だとキレのない球になってしまう。』

またキレを出すには股関節の使い方が重要と言っていました。

さすがにダルビッシュは分かっています。

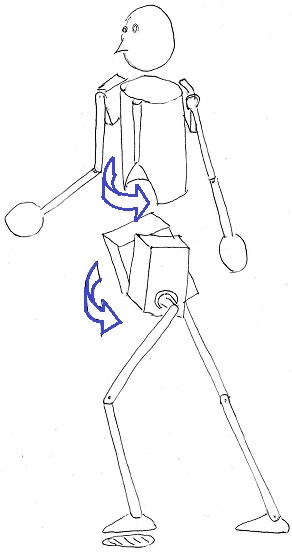

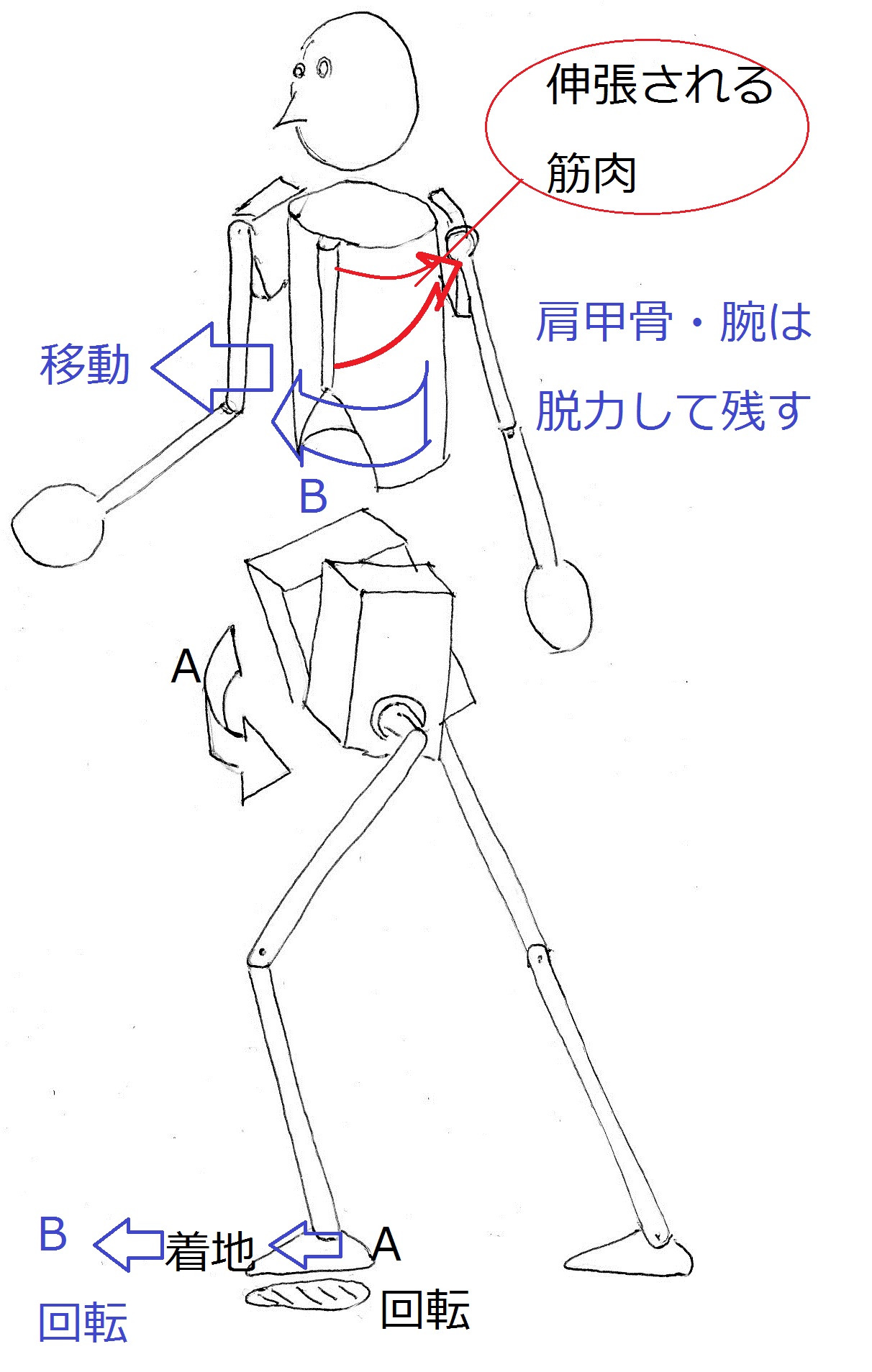

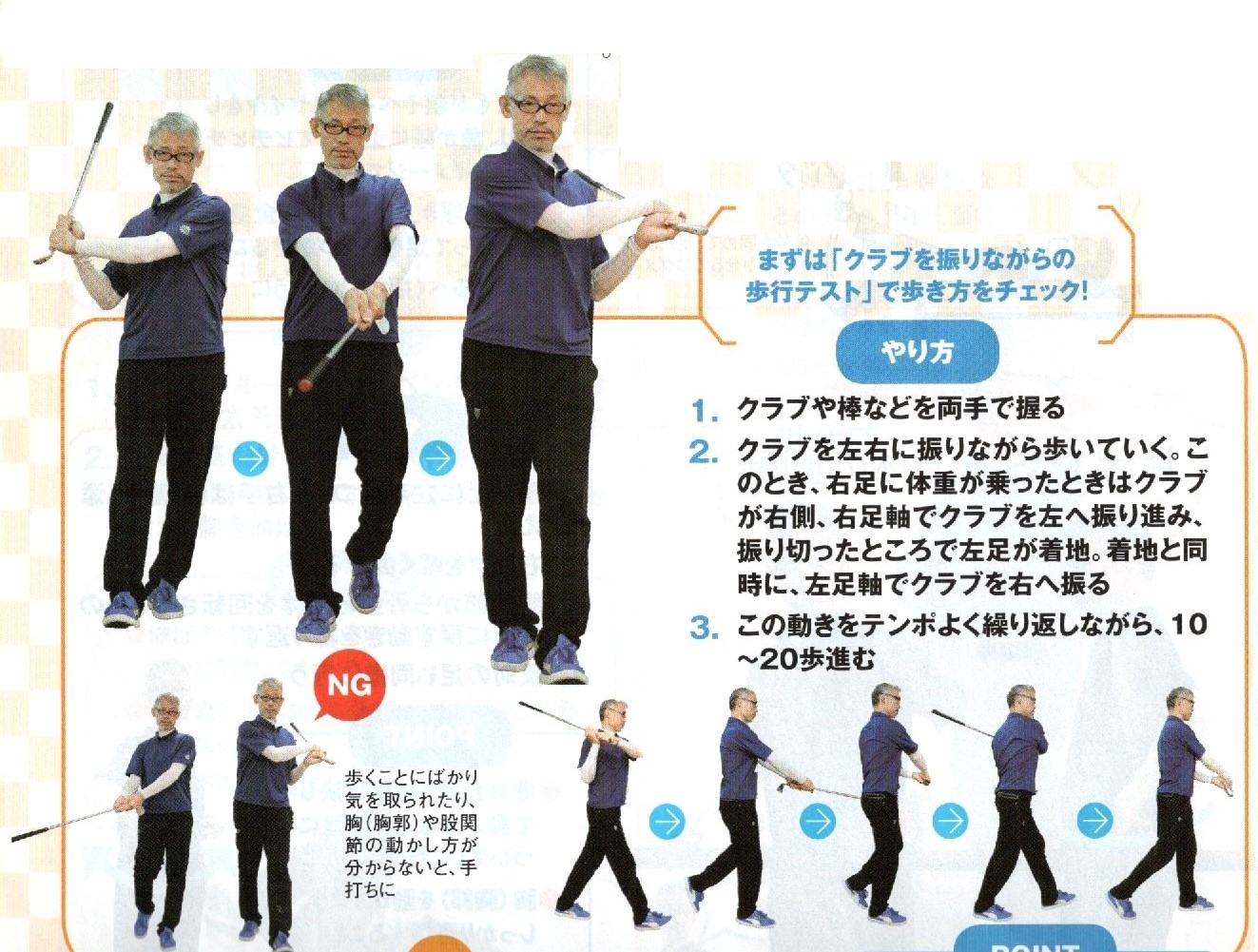

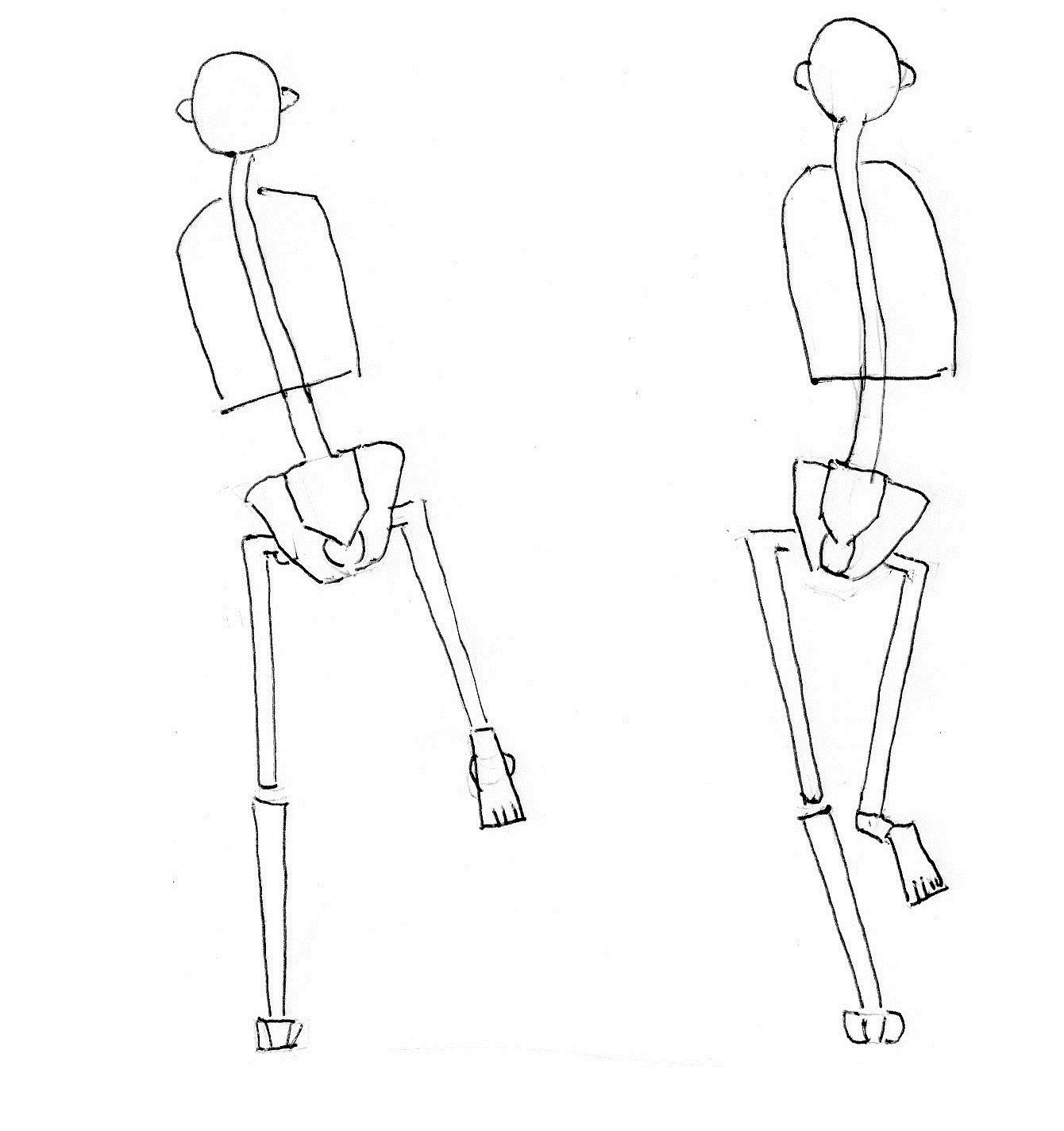

秘訣は歩き方にある

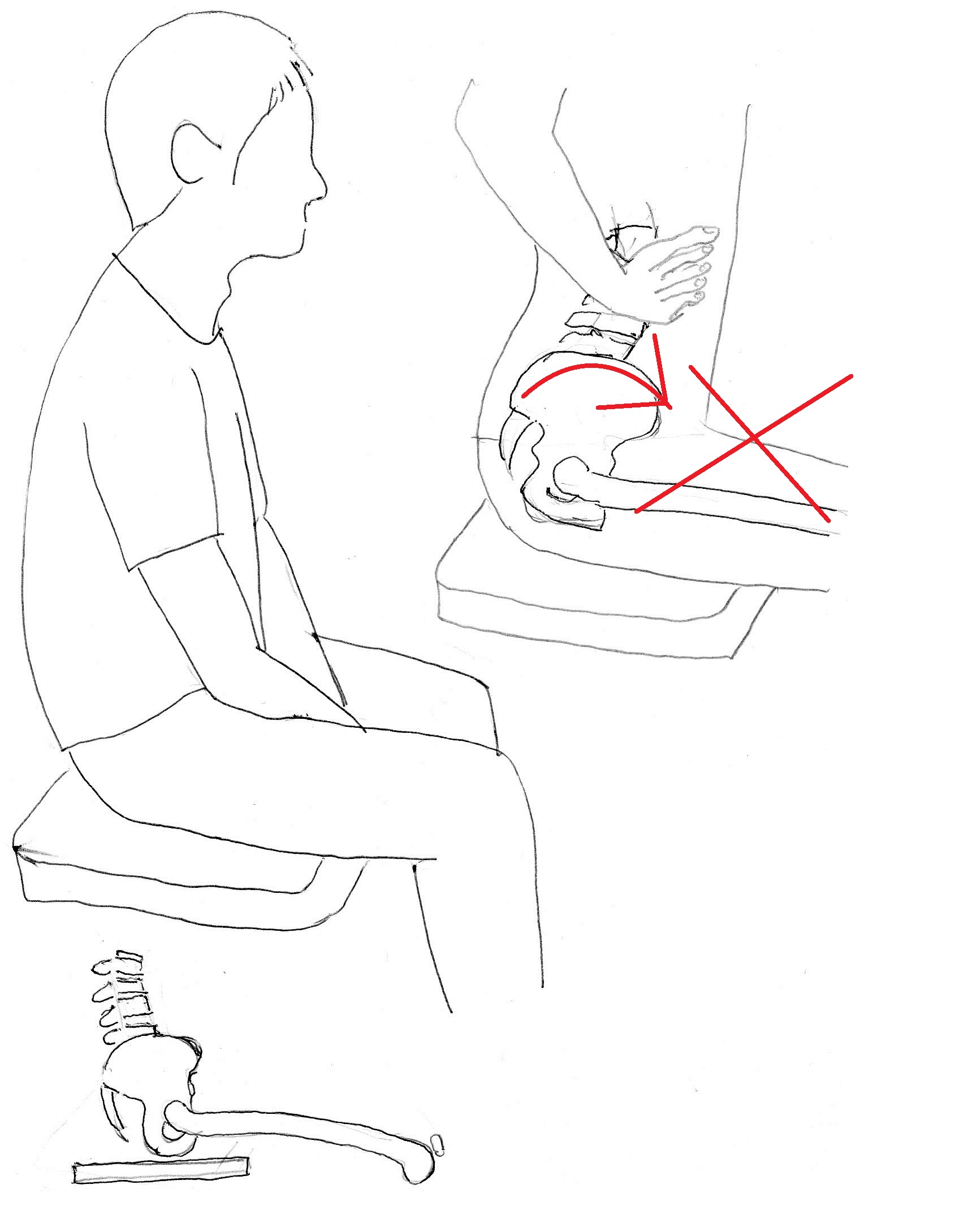

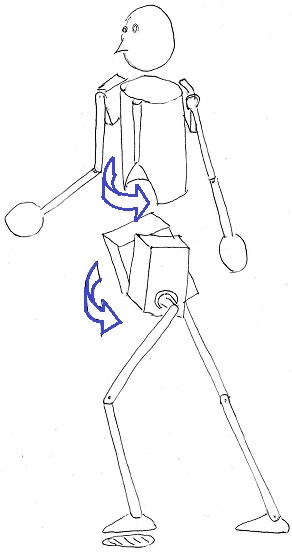

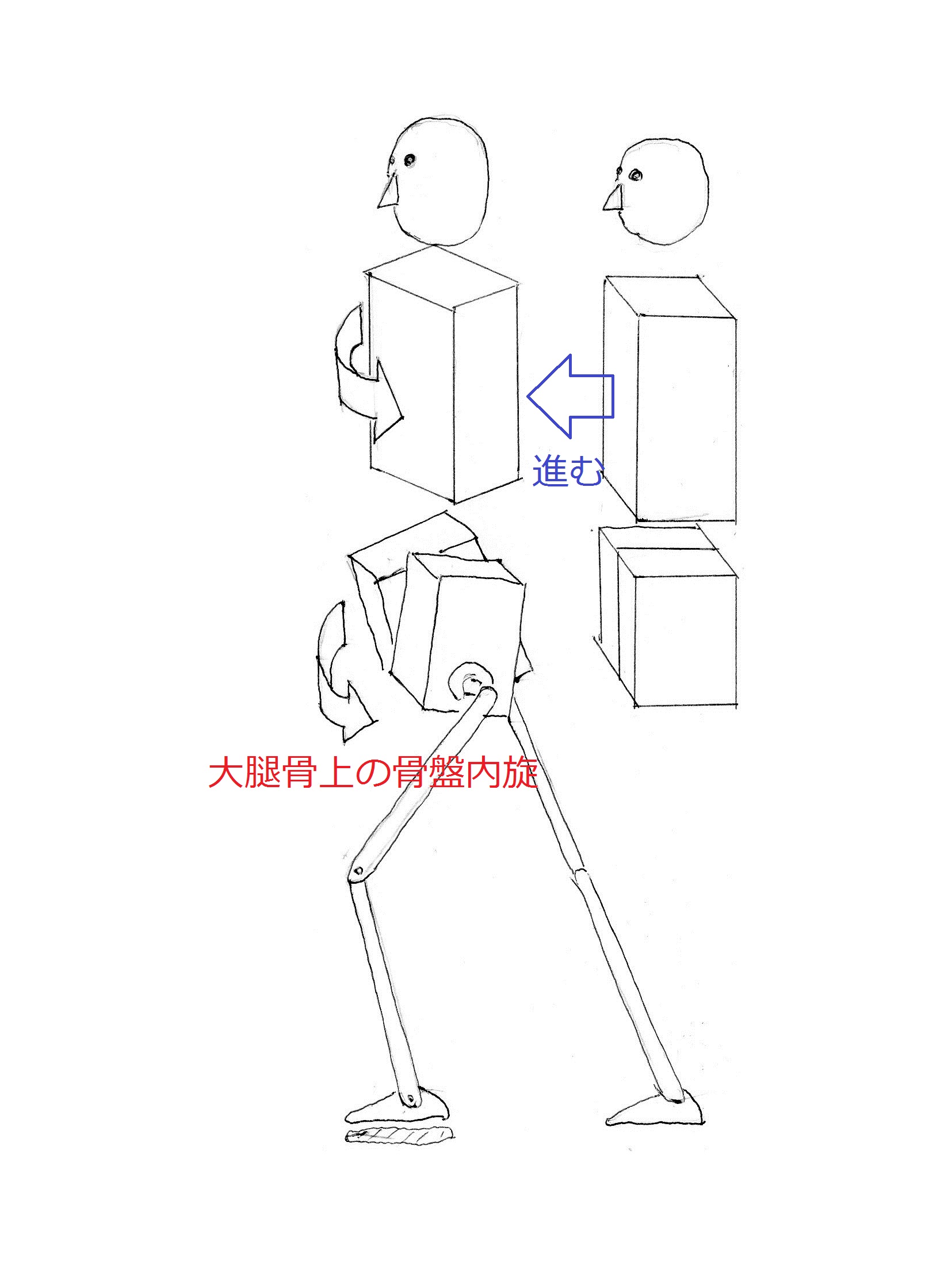

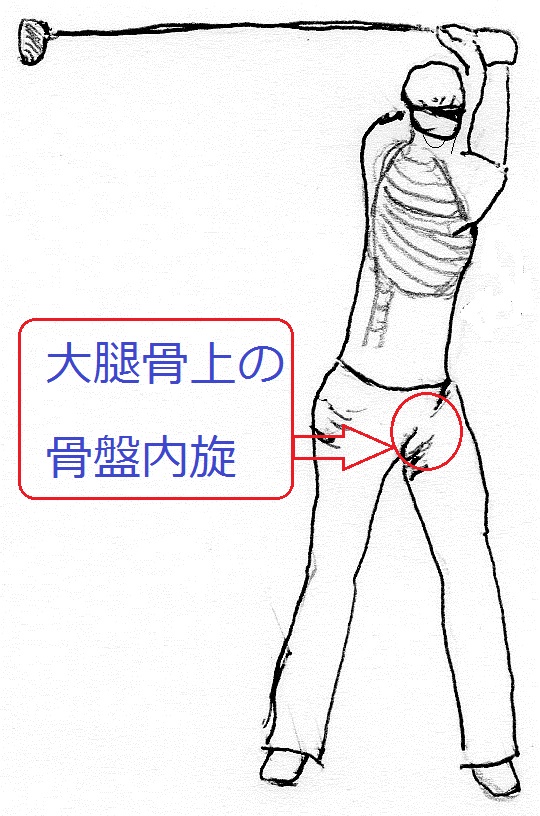

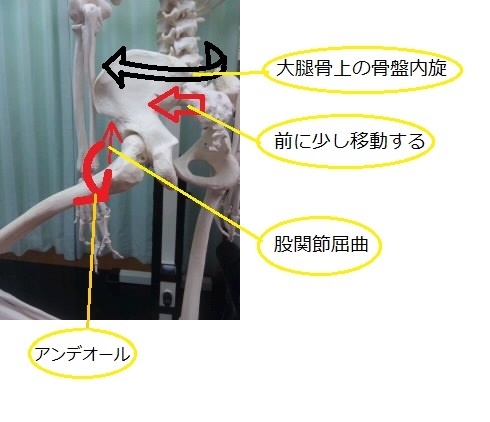

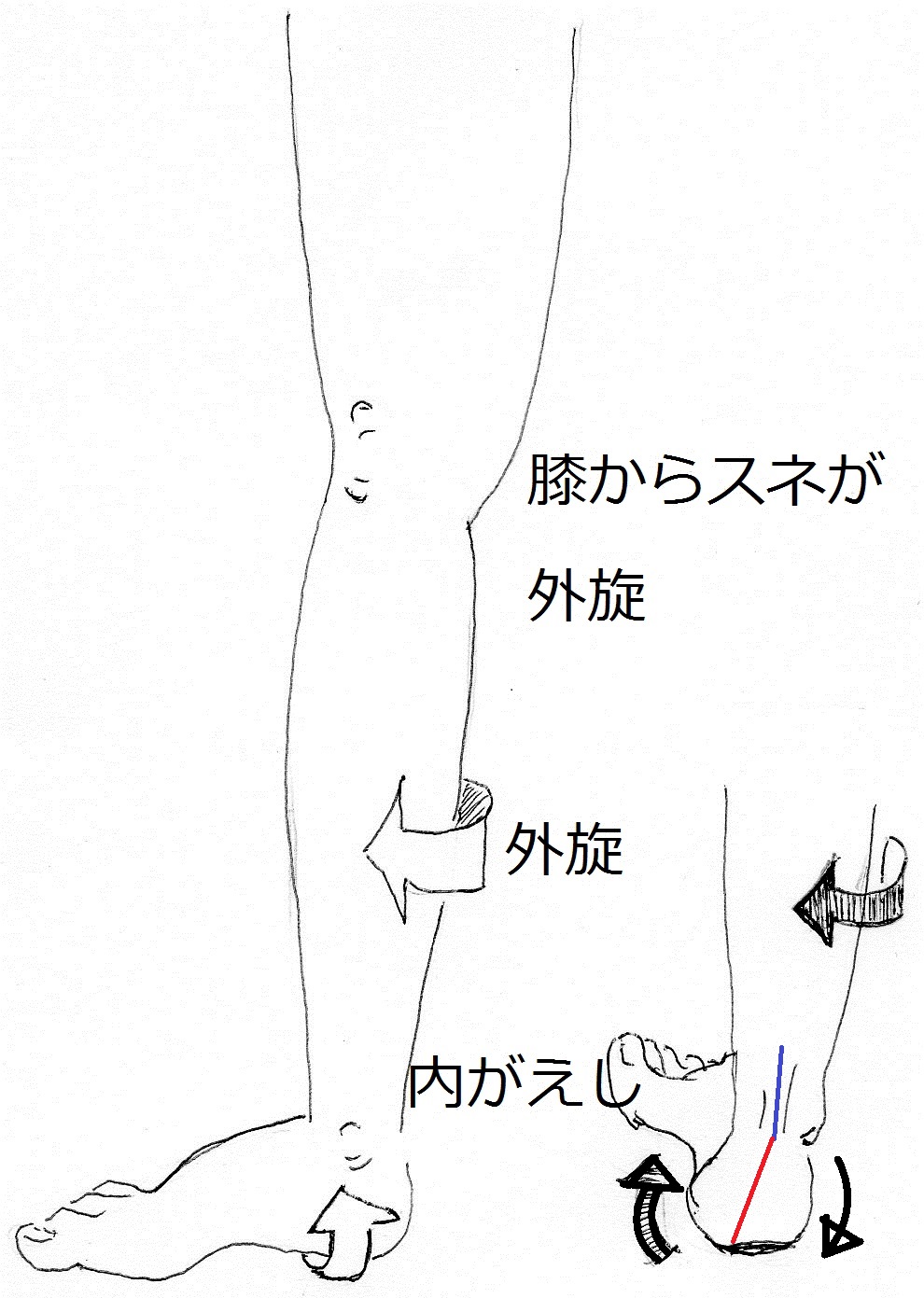

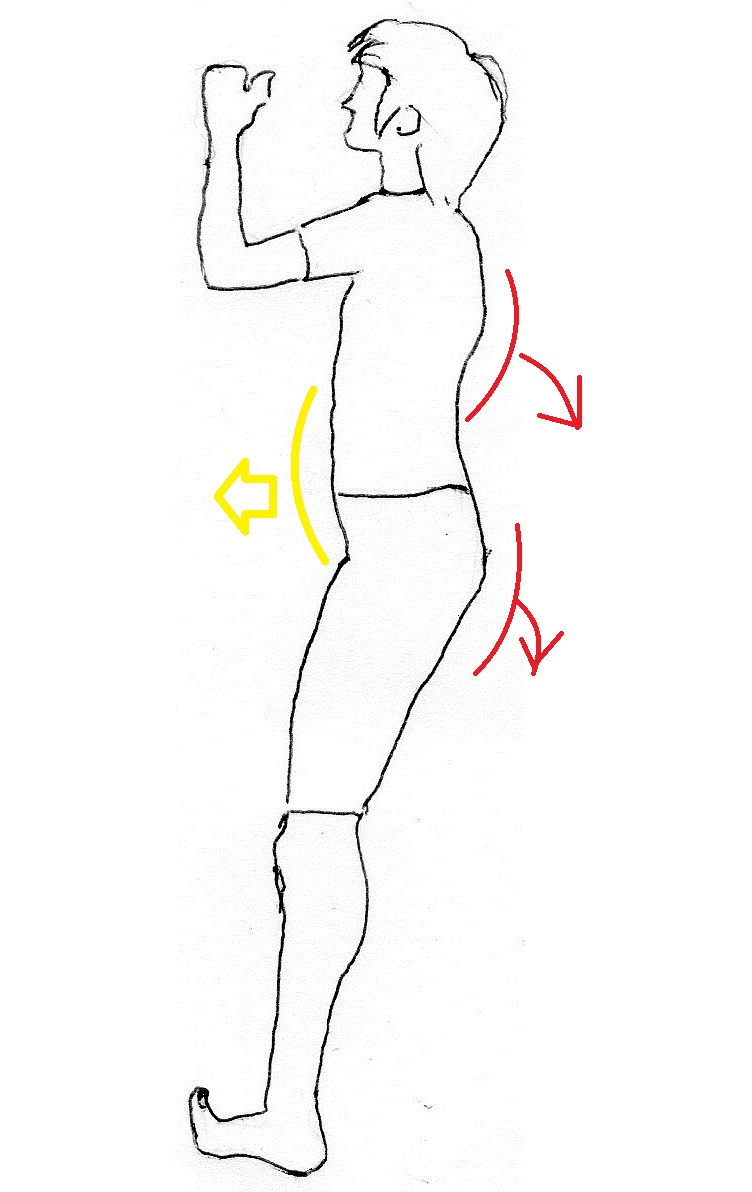

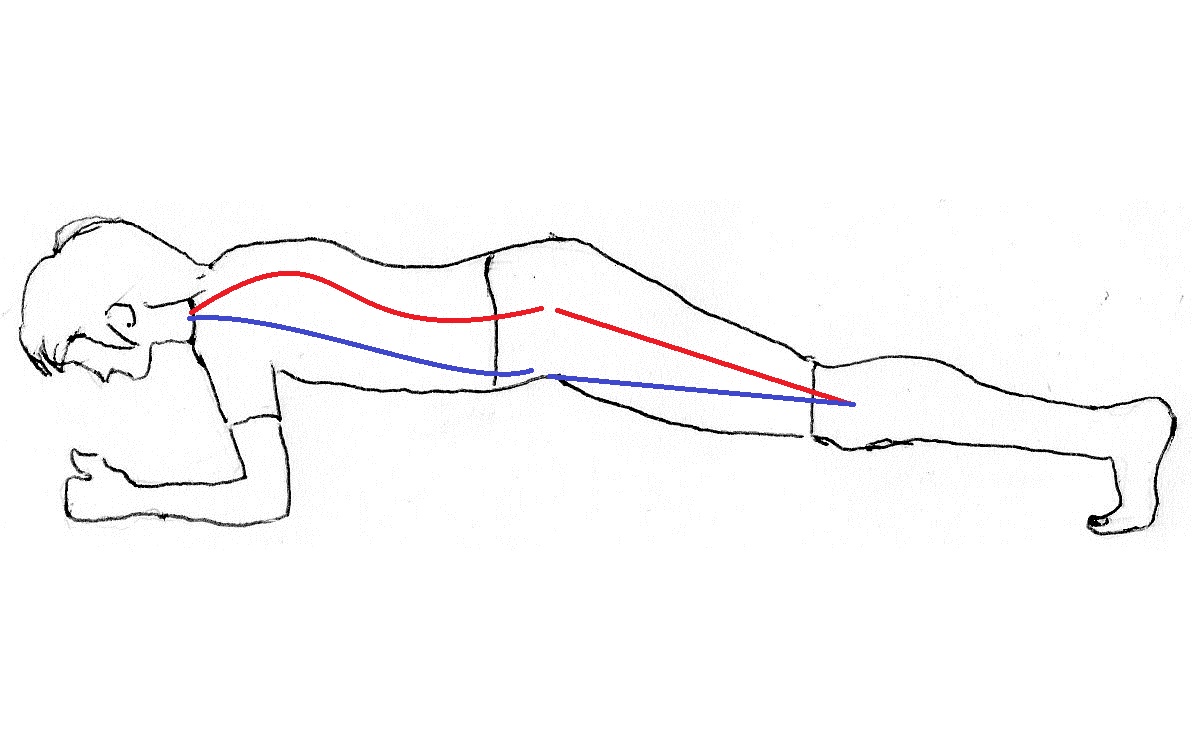

たぶん上の絵矢印で示した骨盤を腿の方へ回しながら動かすようなことだと思います。

これが出来れば腕は脱力した振り方になり、テニスでは打点が引き付けられ素晴しいダウンザラインができます。

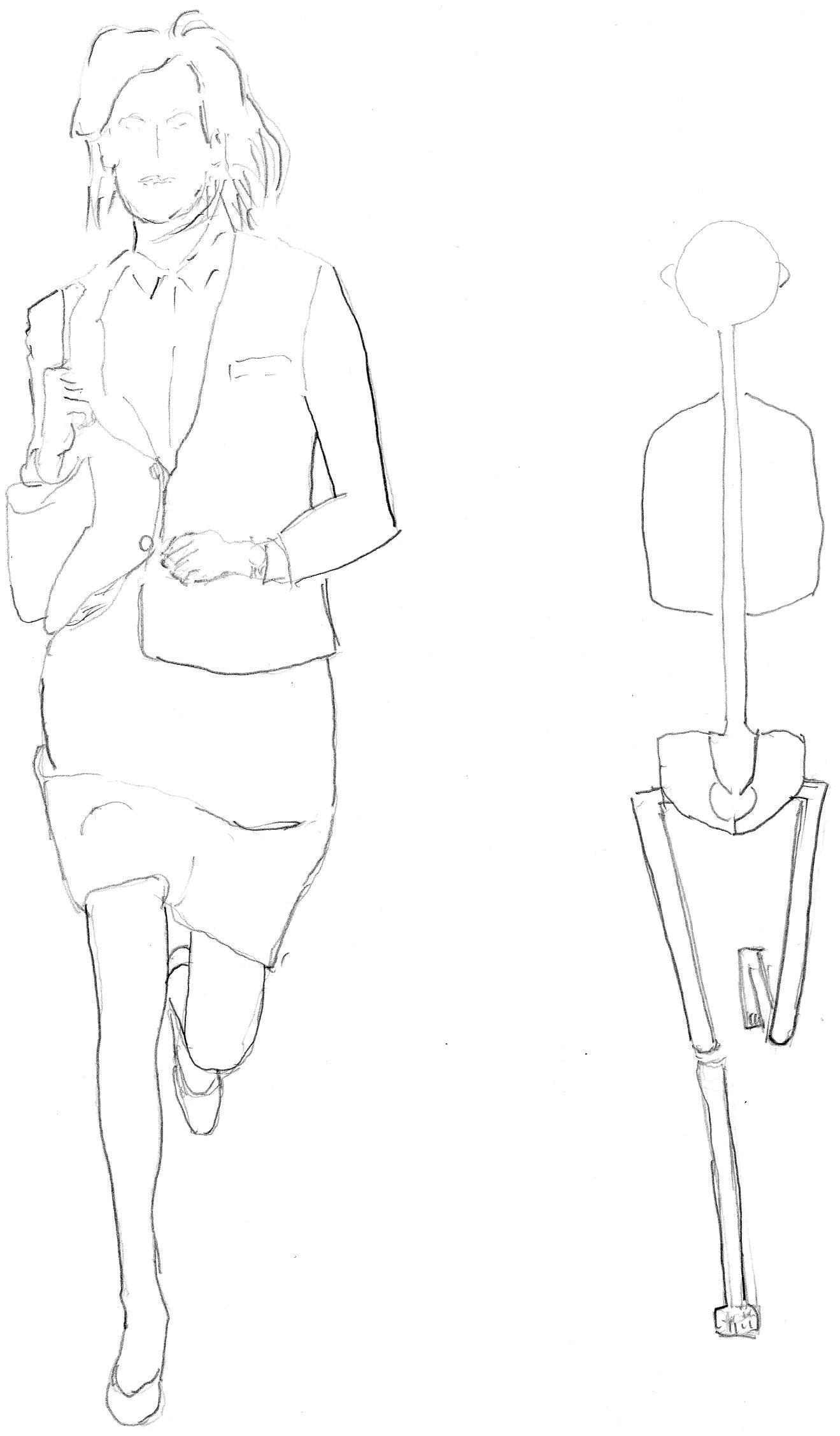

しかしそれには普段の歩き方も同じようでなければなりません。

歩きの真理に基づいた歩きが日常的にできる

↓

体幹を自在に移動(重心移動)できる

↓

腕を体幹(体から頭・腕・脚を除いた胴体)で動かせる、突っ込み癖もなくなる

↓

腕の力を抜くことができる(力まなくなる)

当然ダルビッシュもジョコビッチも非常に良い歩き方をしています。

しかし歩き方をまねてもできませんよ。タメが効いたストロークが出来てはじめて良い歩き方になるのですよ。

とても難しい動作ですよ。無理やりやろうそすると怪我しますので忠告しておきます。

この「骨盤を腿の方へ回しながら動かす」動作は、幾つか動作ドリルをたどっていきますと誰でもできるよう代官山の体玄塾では用意していますので是非お試し下さい。

テニスのコーナーもご覧ください

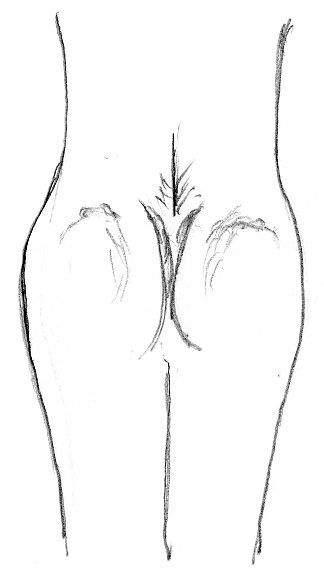

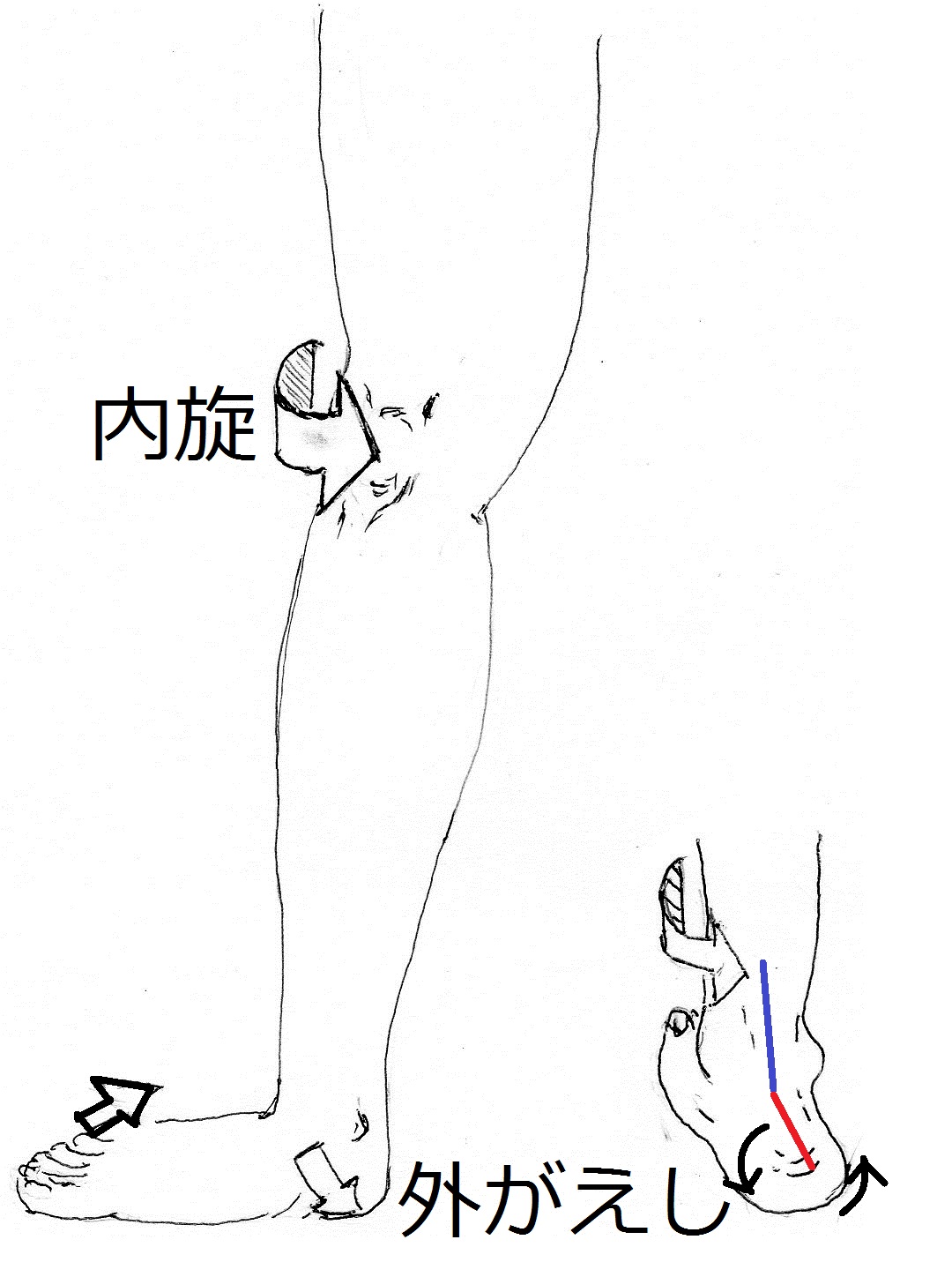

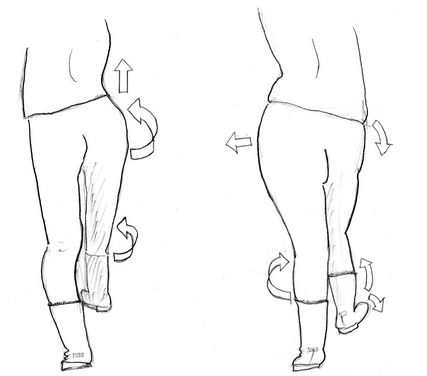

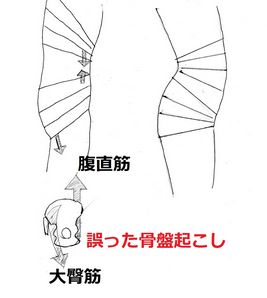

左:タック 右:ダック

左:タック 右:ダック