正しいと信じ込んでしまった間違ったスクワットのコツ仕方ベスト2

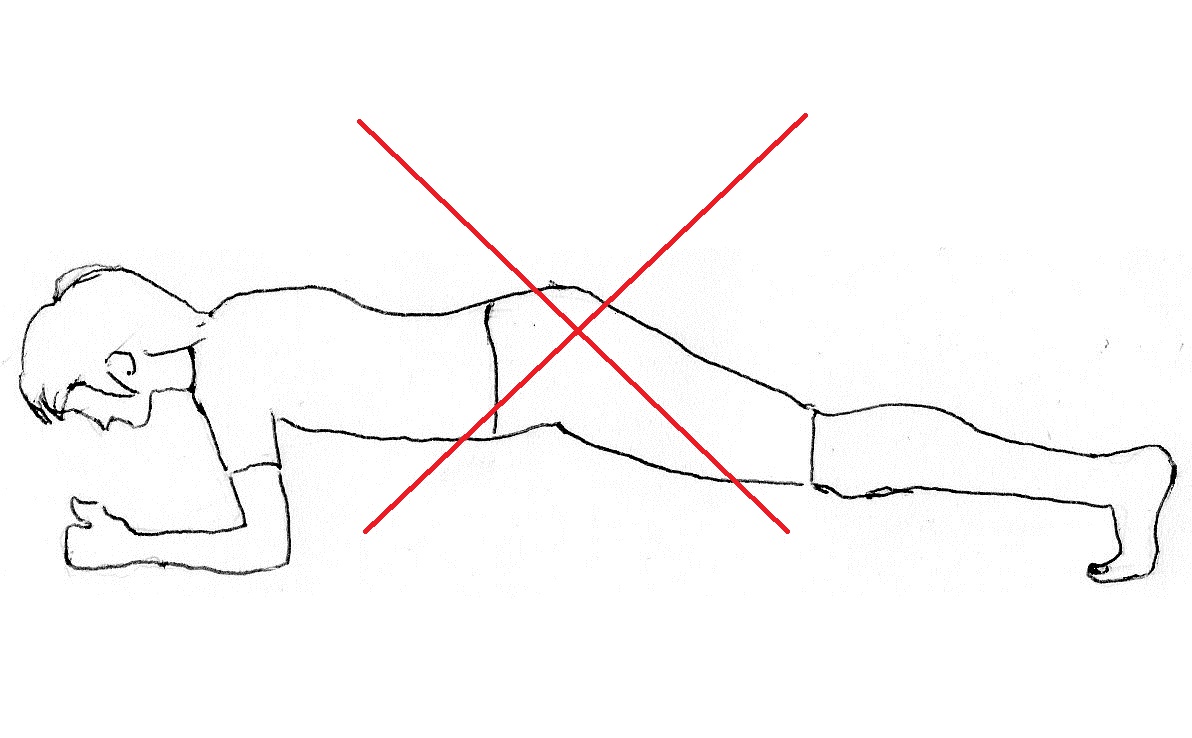

№1お尻を後ろへ突き出すように股関節から動かす。

「膝を曲げる」のではなく、股関節を動かすには、「お尻を後ろに引く」

№2膝をつま先より前に出さない。

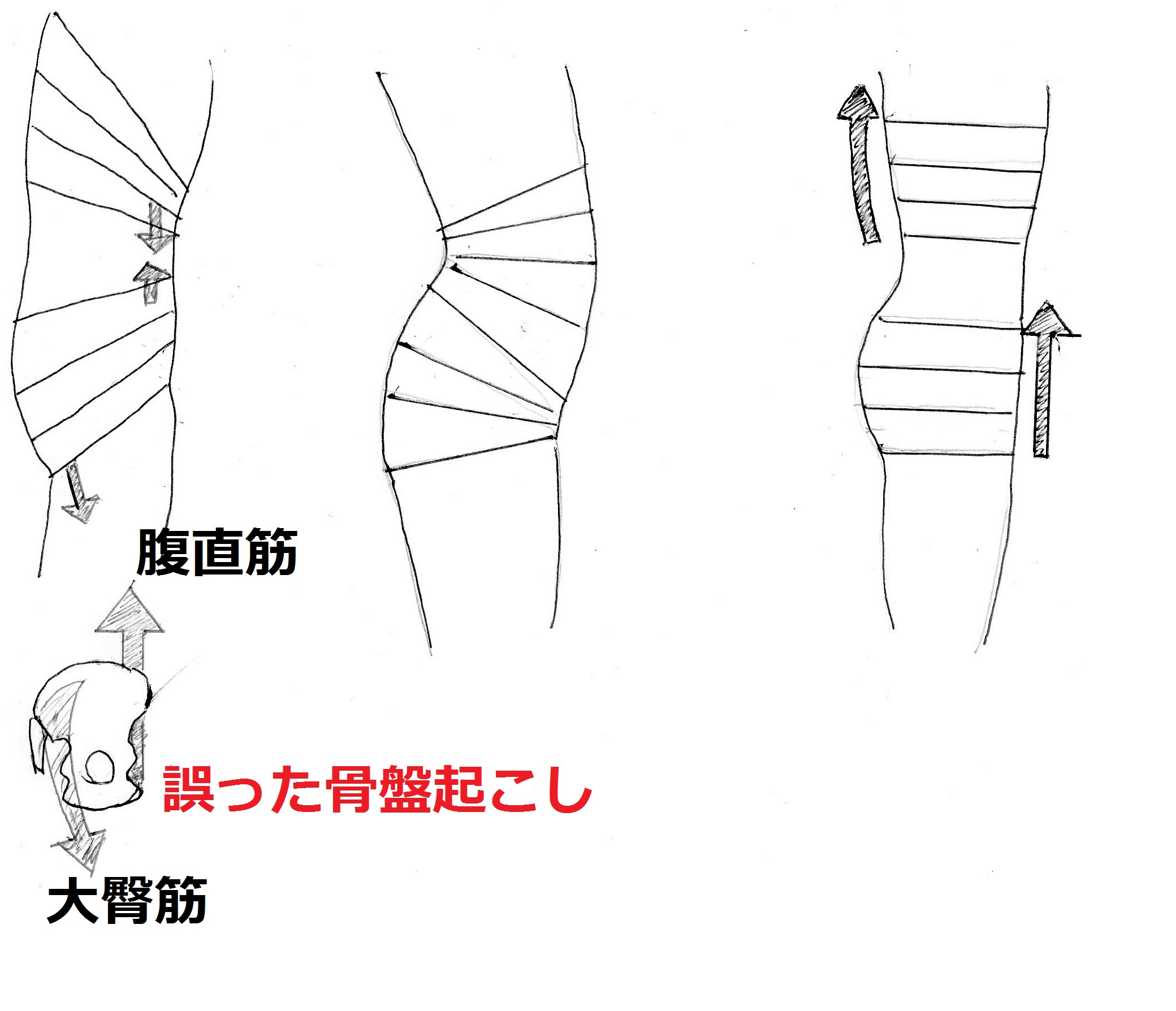

骨盤が後傾(お尻が落ちた猫背姿勢)にならないように「膝をつま先より前に出さない」。胸を張って猫背姿勢にならないようにする。

これらは、もっともらしい理由と、合理的なスクワットの仕方にみえ、正しいと信じ込んでしまうのも無理はないですね。

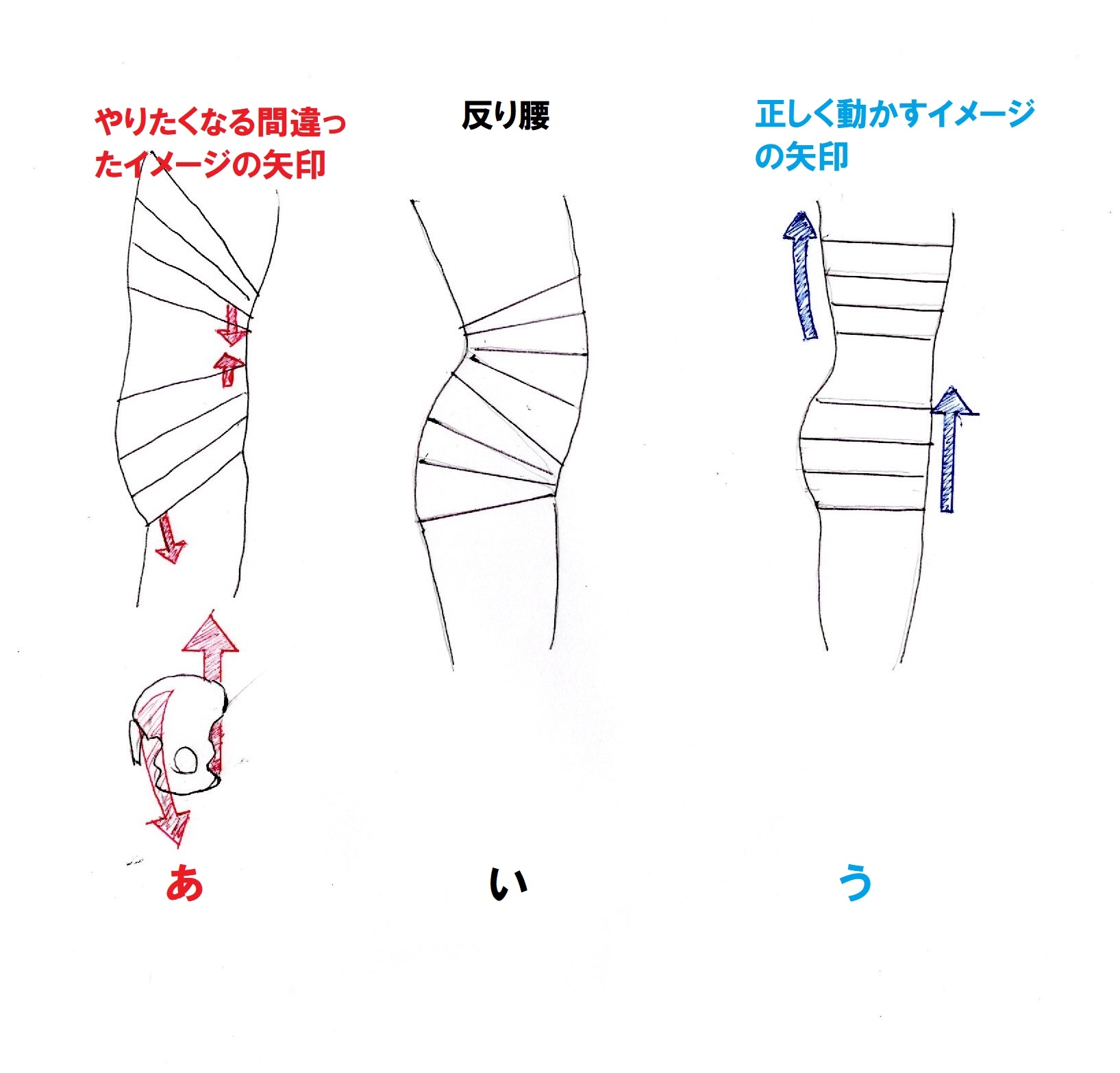

股関節を曲げるために、お尻を突き出す。

膝をつま先より前に出さないようにするために、胸を張る。

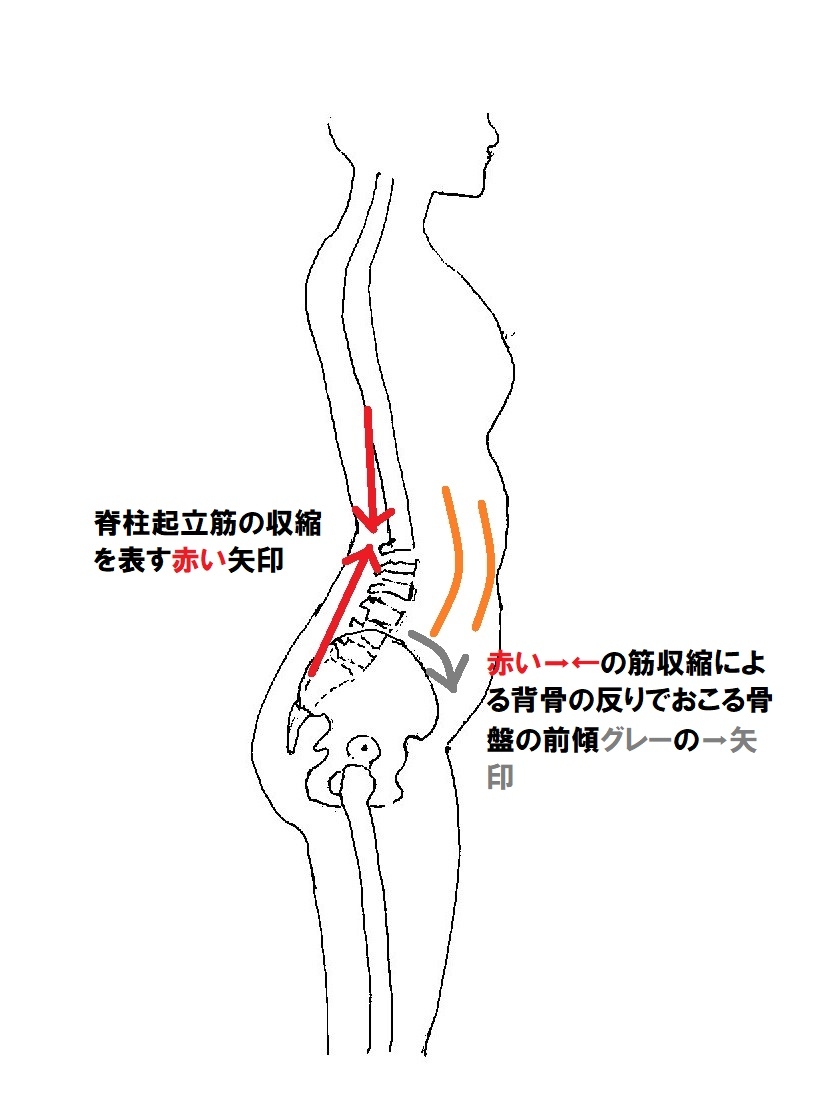

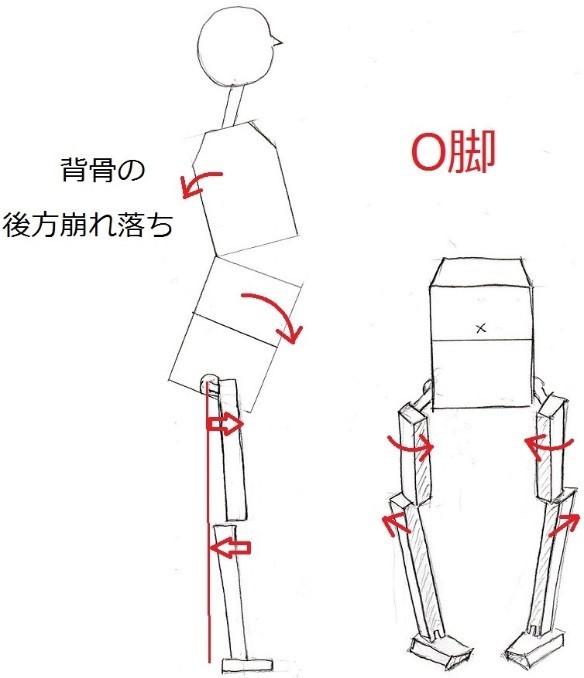

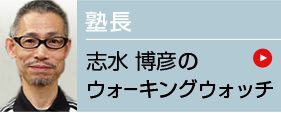

胸を張ってお尻を突き出す事は、出っ尻反り腰姿勢にわざわざすることになります。お腹がポッコリ出て、下がった大きいお尻になります。股関節に体重を乗せることが出来なくなり、スポーツパフォーマンス改善どころか悪影響を及ぼします。

そのスクワットの仕方でいいですか?

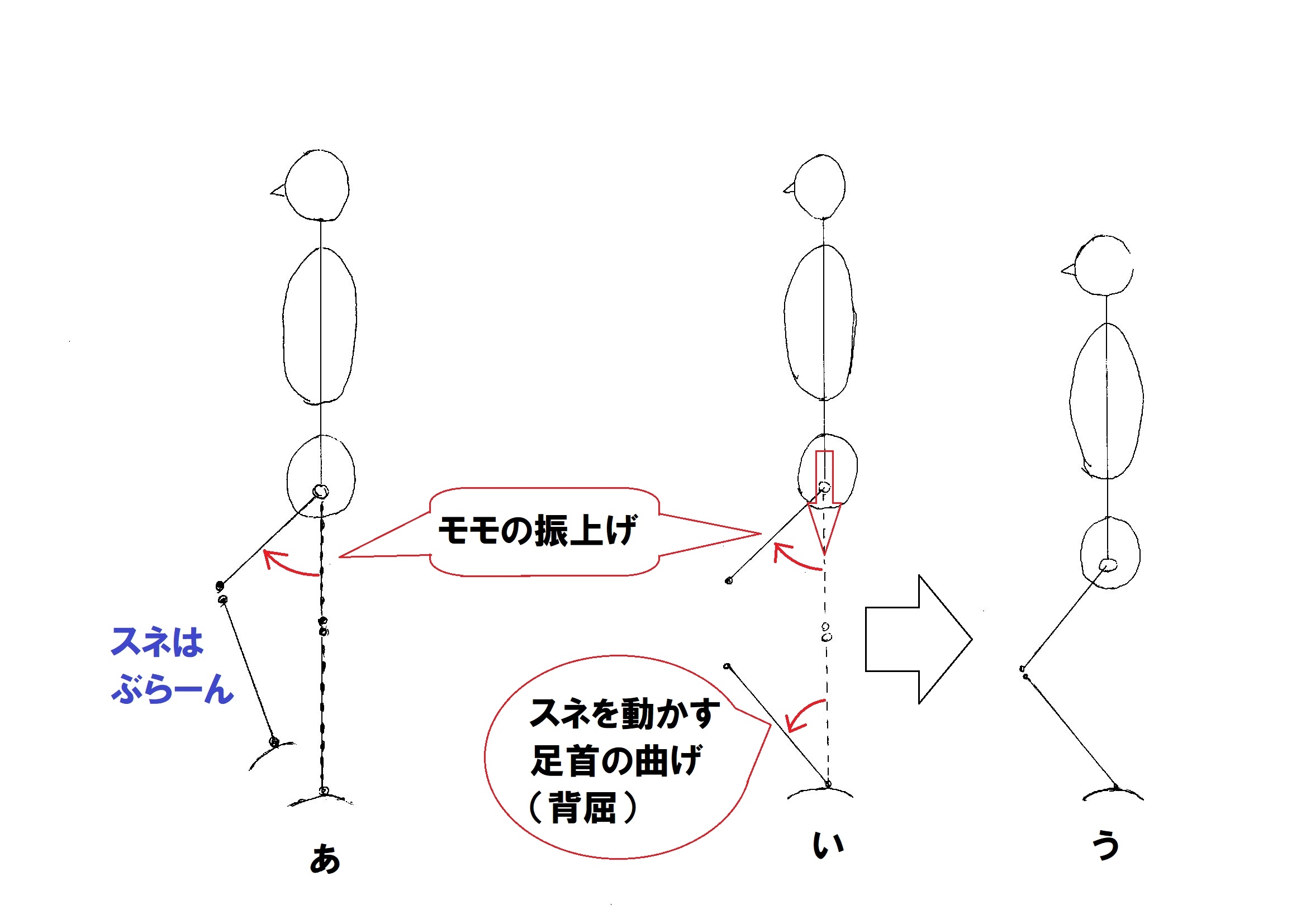

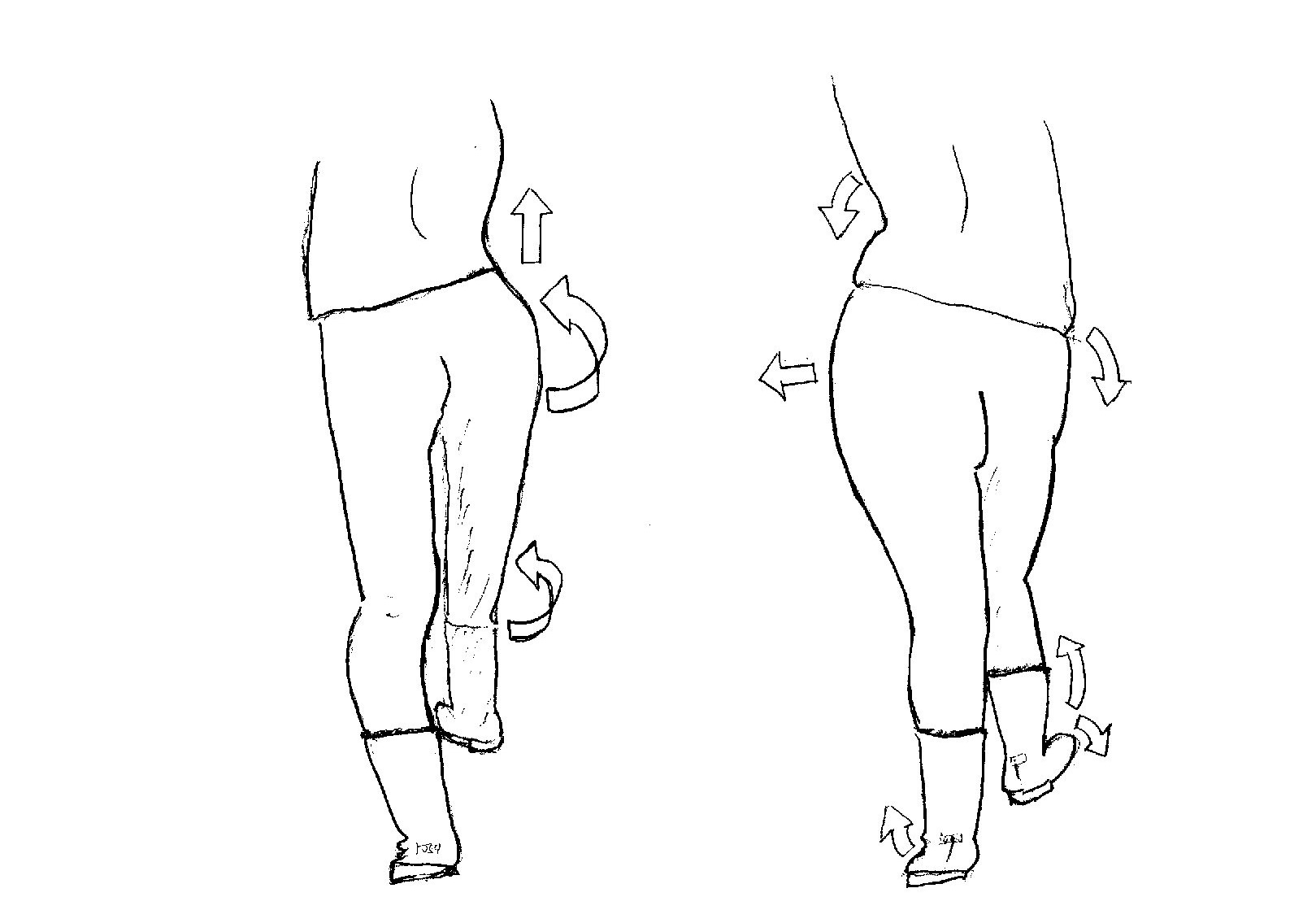

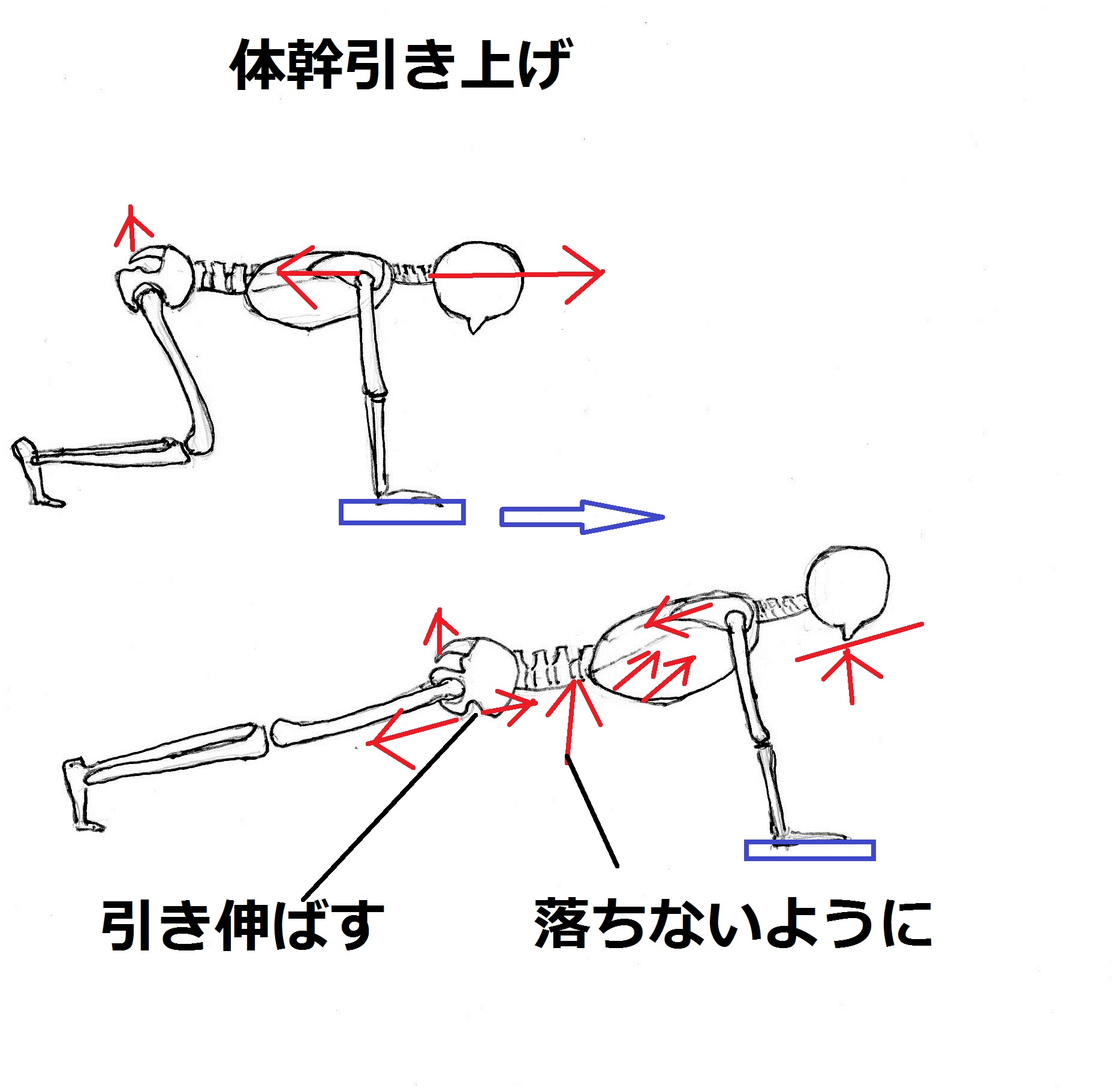

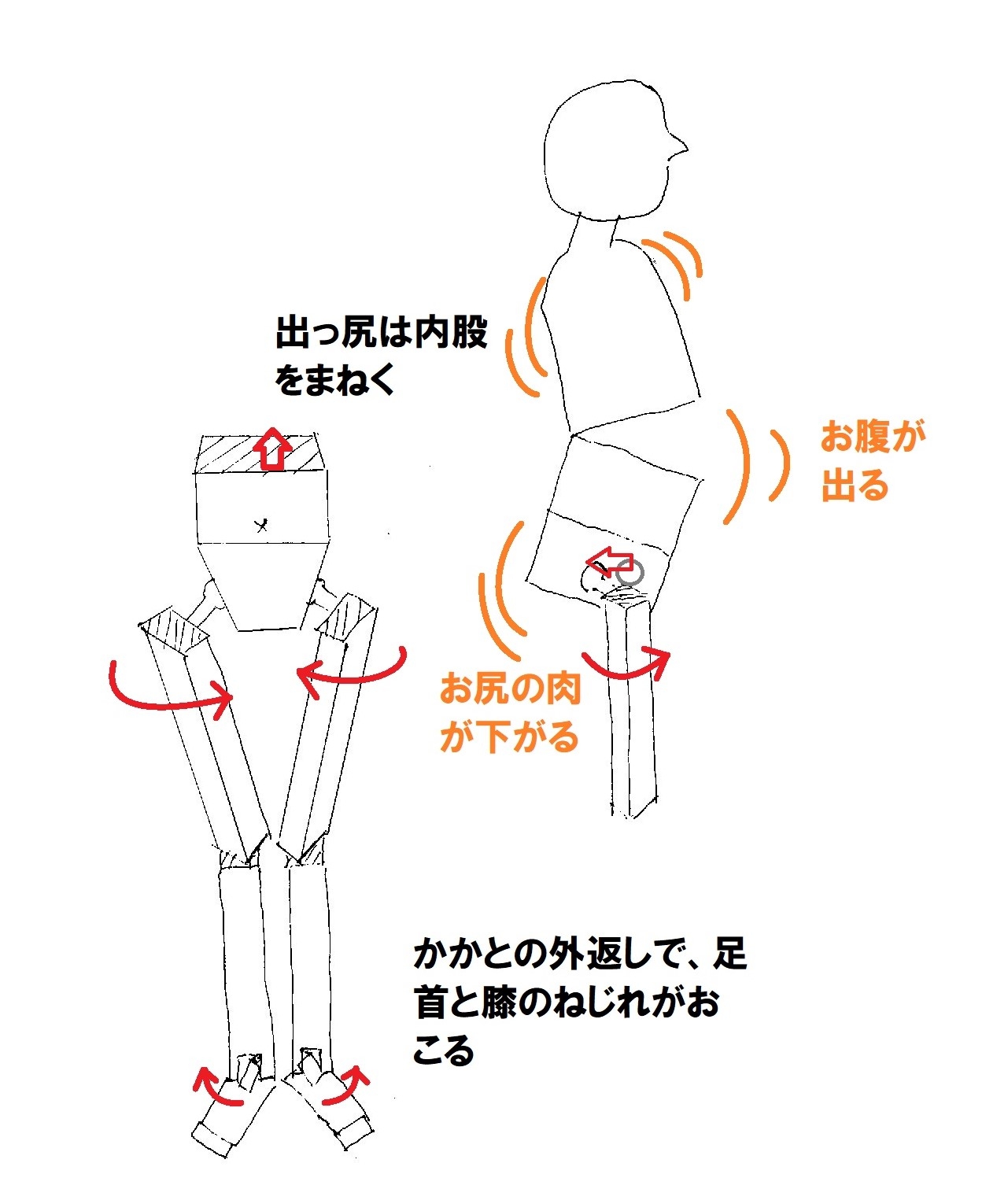

前回の記事で紹介した「股関節と足首の動かし方」をベースに、「しゃがむ、立つ、スポーツする」ためのスクワット応用動作を重視したスクワットのメカニズムを紹介します。

う)をベースにスクワット風にすると下のようになります。

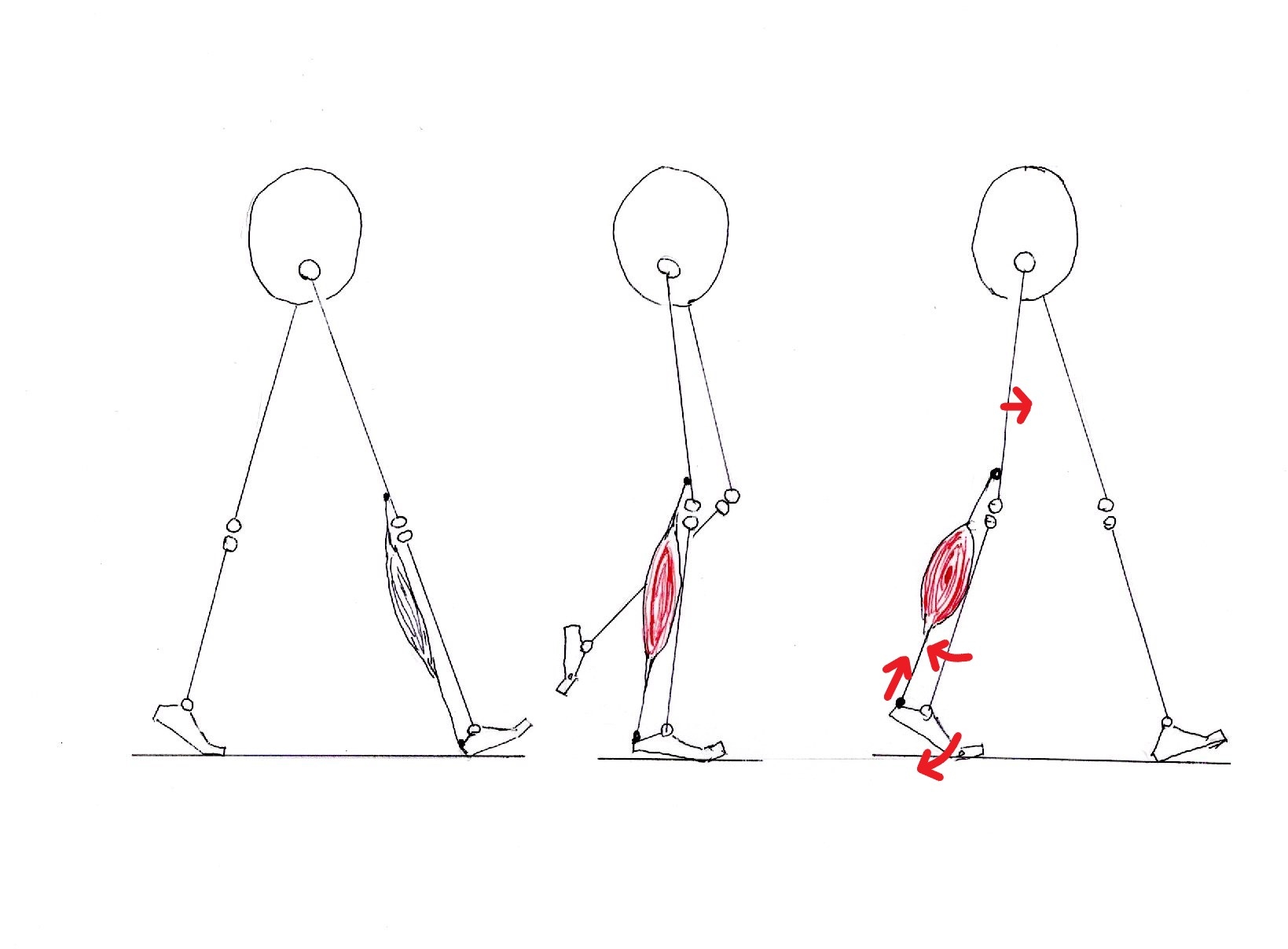

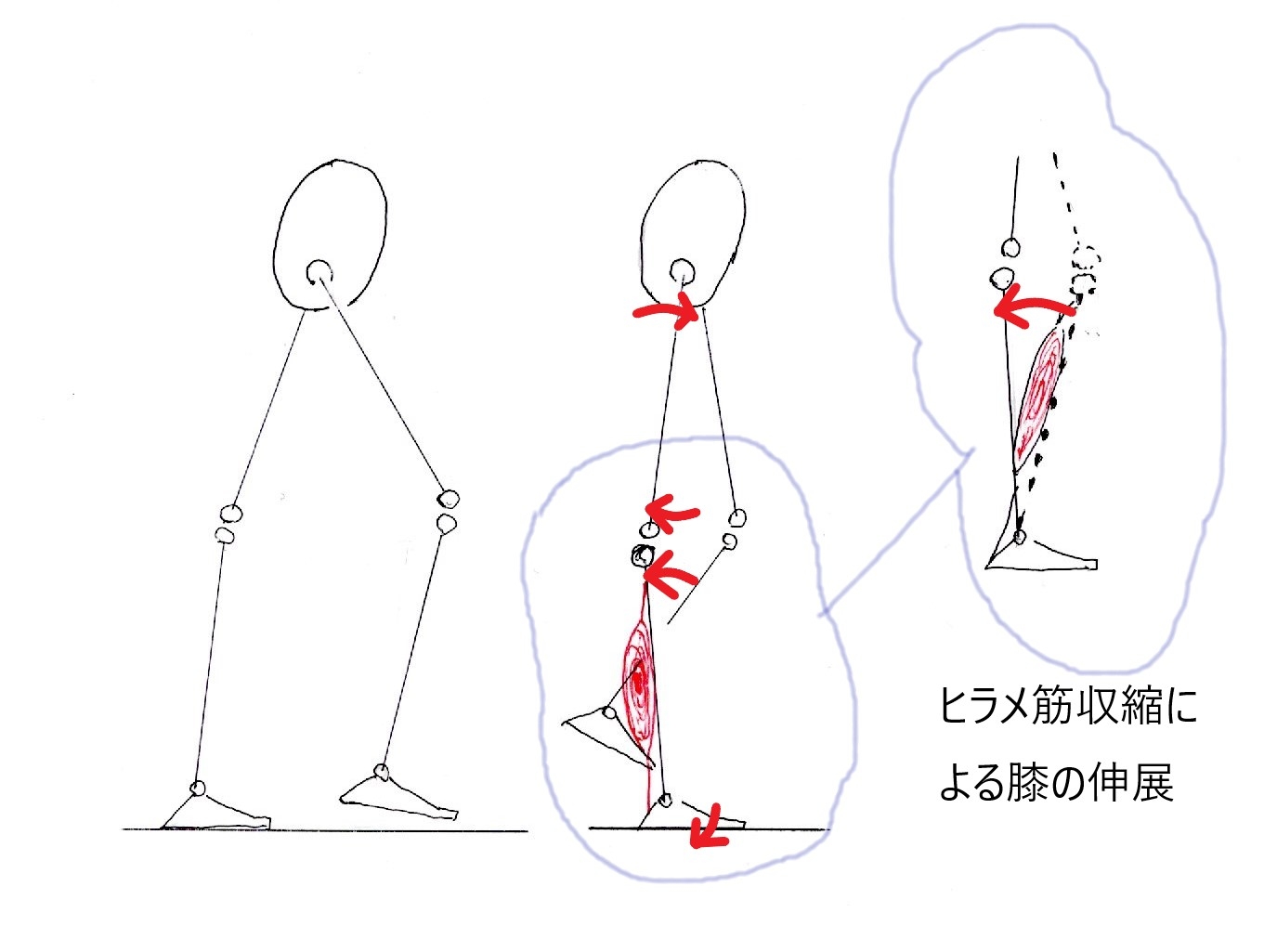

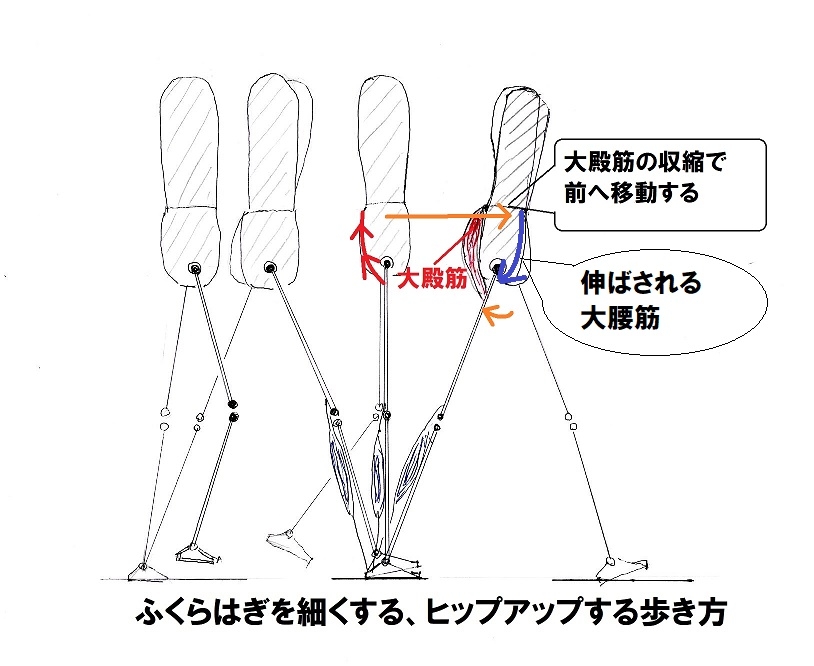

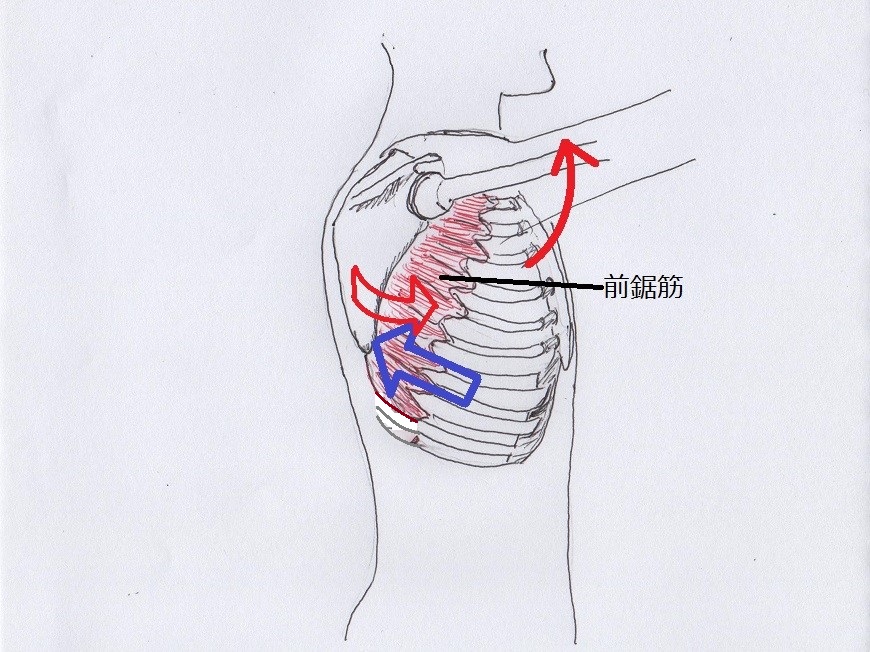

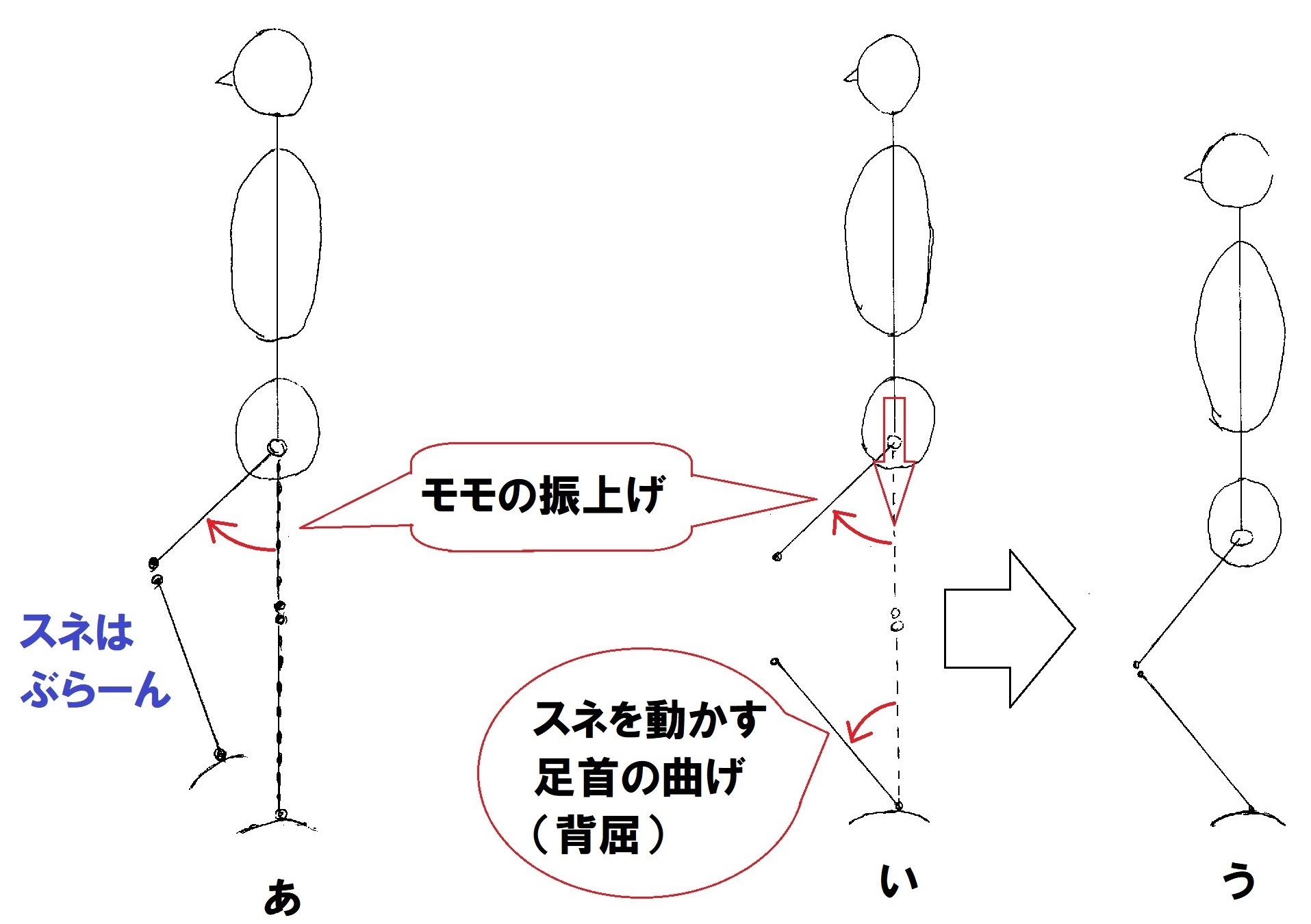

モモ振上げ筋とは、腸腰筋のことです。大腰筋と腸骨筋を合わせて腸腰筋といいます。使いこなすのがとても難しい筋肉です。

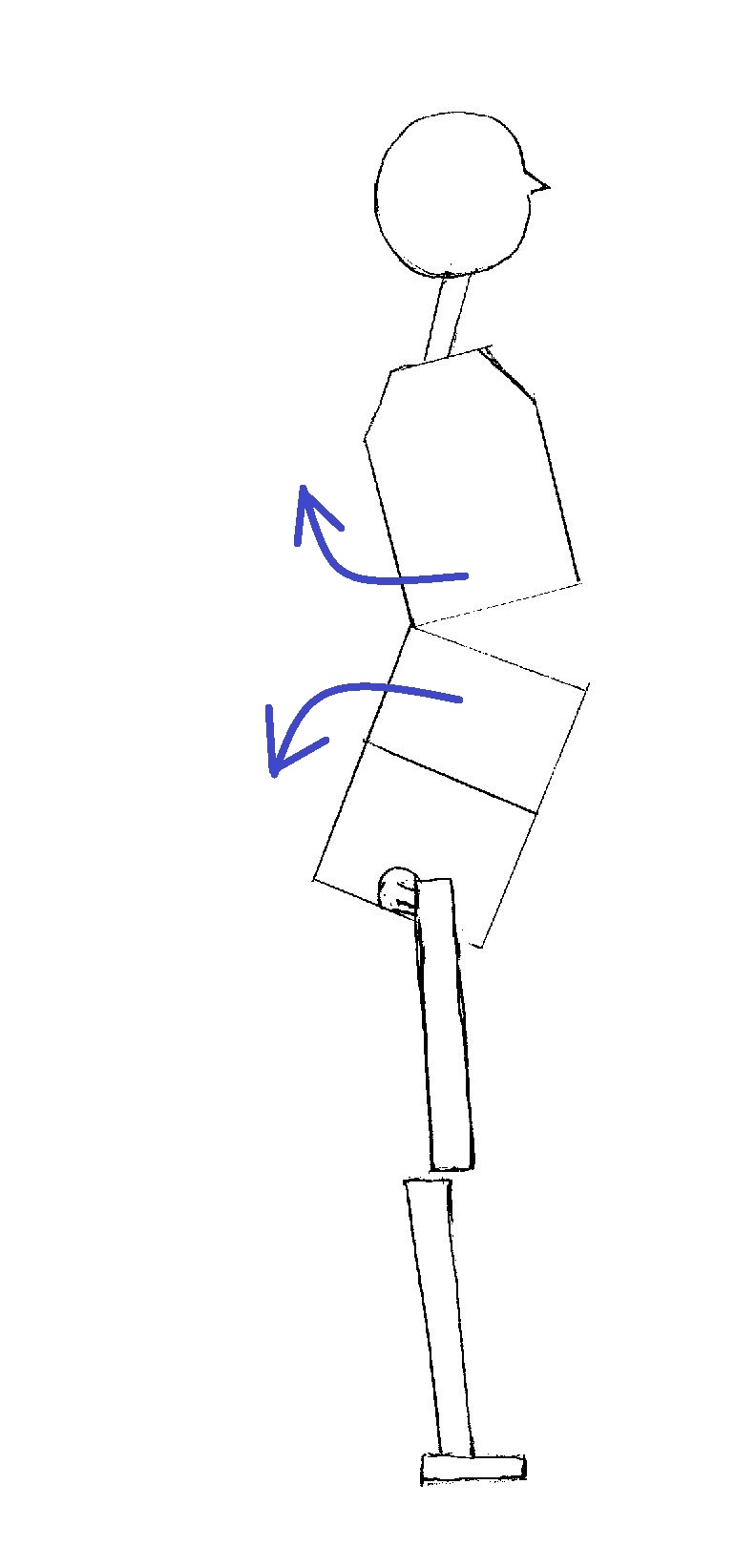

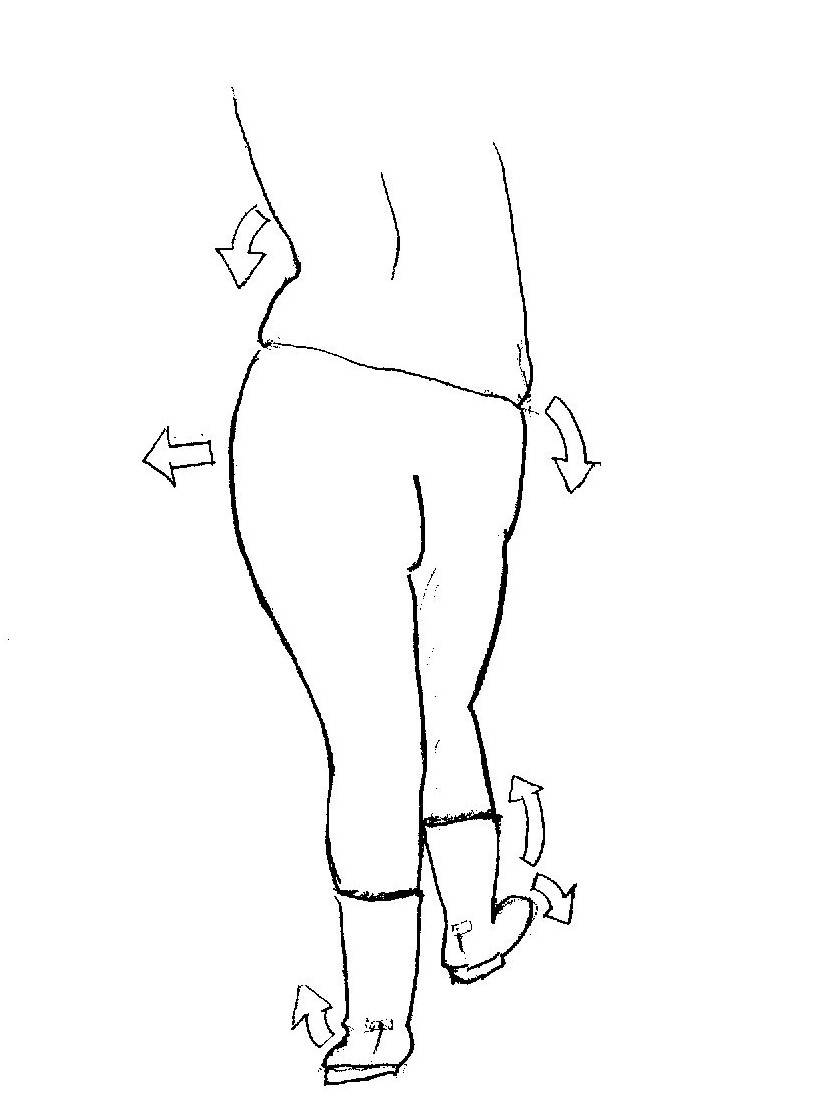

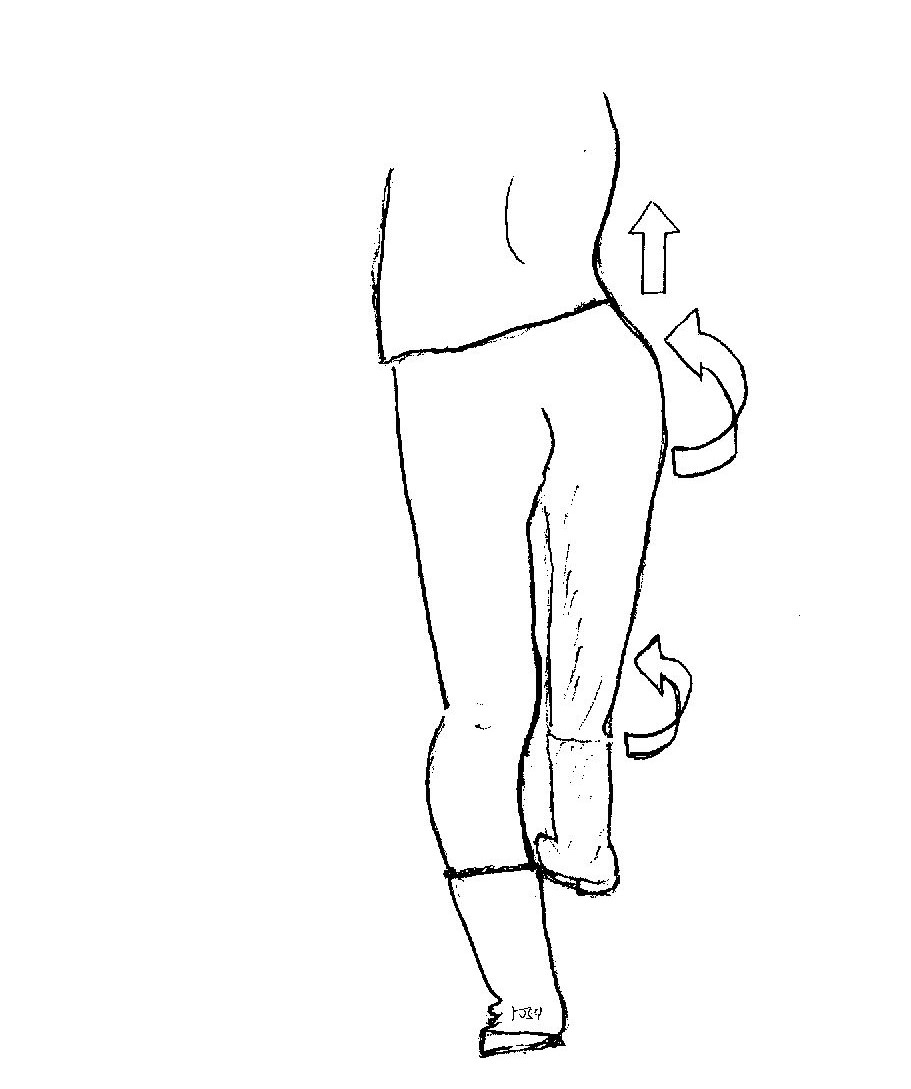

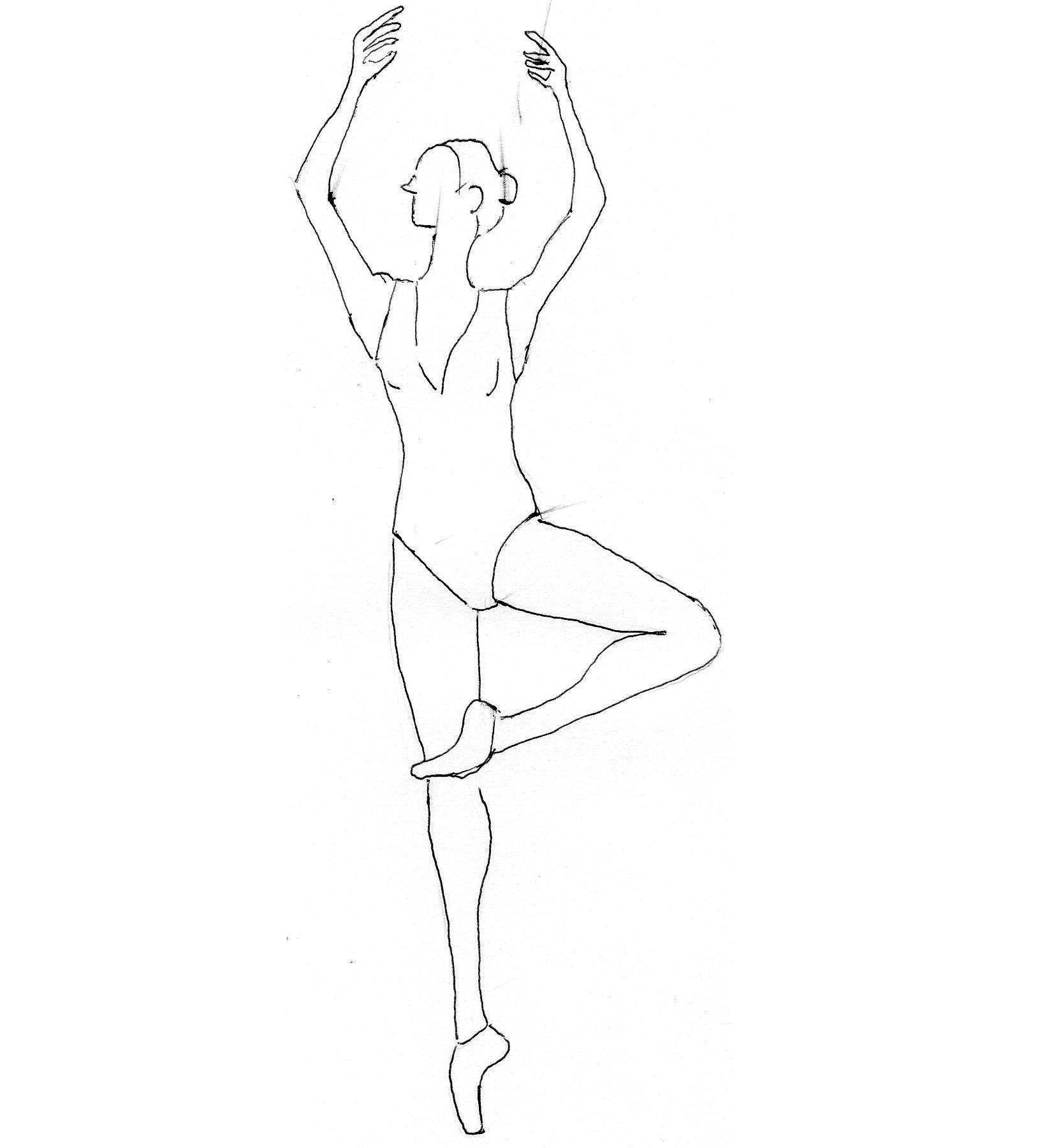

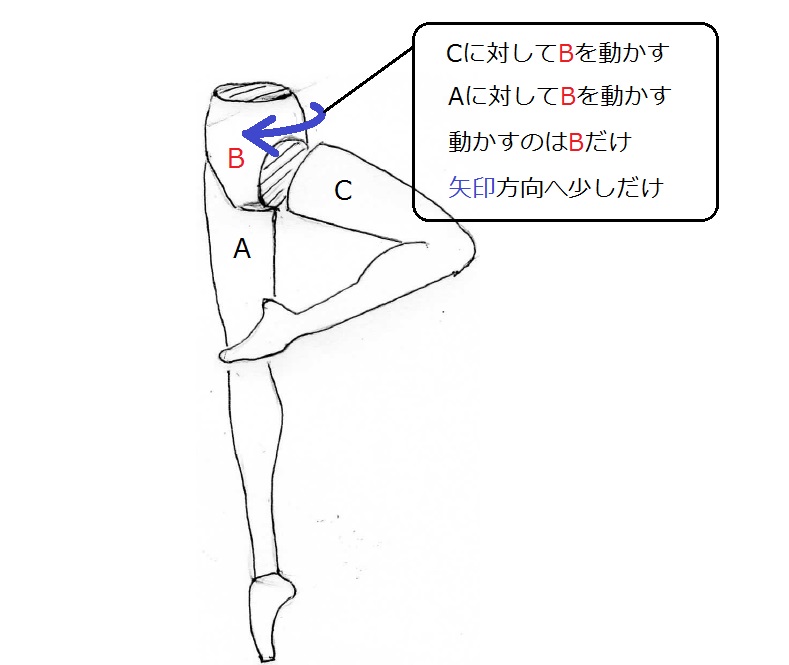

上の絵は、モモと腰椎・骨盤を股関節から(回転軸として)モモ振上げ筋(腸腰筋)が折りたたむ様子を描いた絵です。

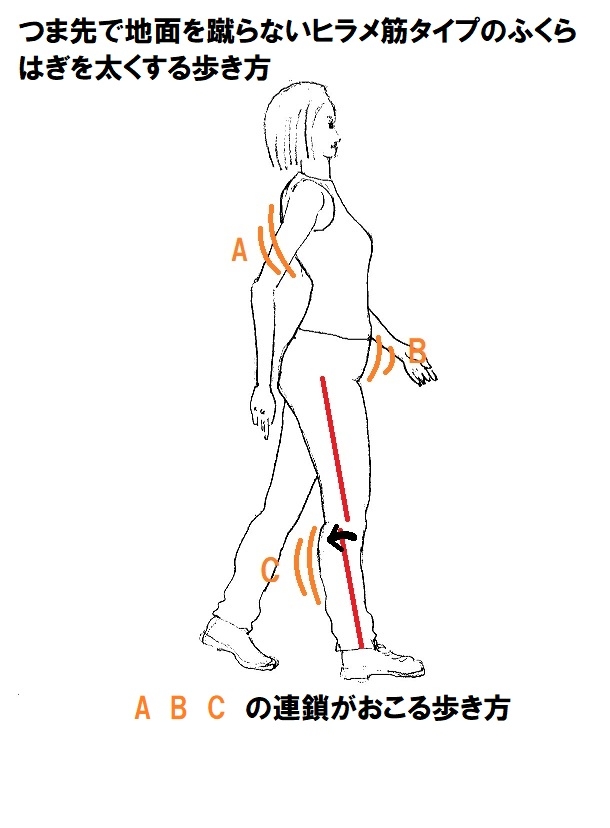

立ち姿勢からこの様にしゃがむ時は、足首の背屈(スネの方を動かす背屈、スネ屈)が必須です。深くしゃがむときは膝の位置はつま先より前に出ます。体玄塾用語スネ屈は、かなり難易度が高いです。難易度の高い腸腰筋の股関節屈曲とスネ屈が出来、立ち上がりが出来たら(しゃがむことよりも立ち上がることの方が重要です)スポーツパフォーマンス改善に一気につながります。

この様に難易度が高いので、この仕方に代わるもっと簡単な皆さんが信じ込んでいる代償動作(インチキ動作)のスクワットが社会にまん延してしまったのです。