「歩き」が変われば「動き」が変わる。姿勢はもちろん体型もよくなる。ゴルフも上手くなる。

歩き方が変われば、動き方が変わって、

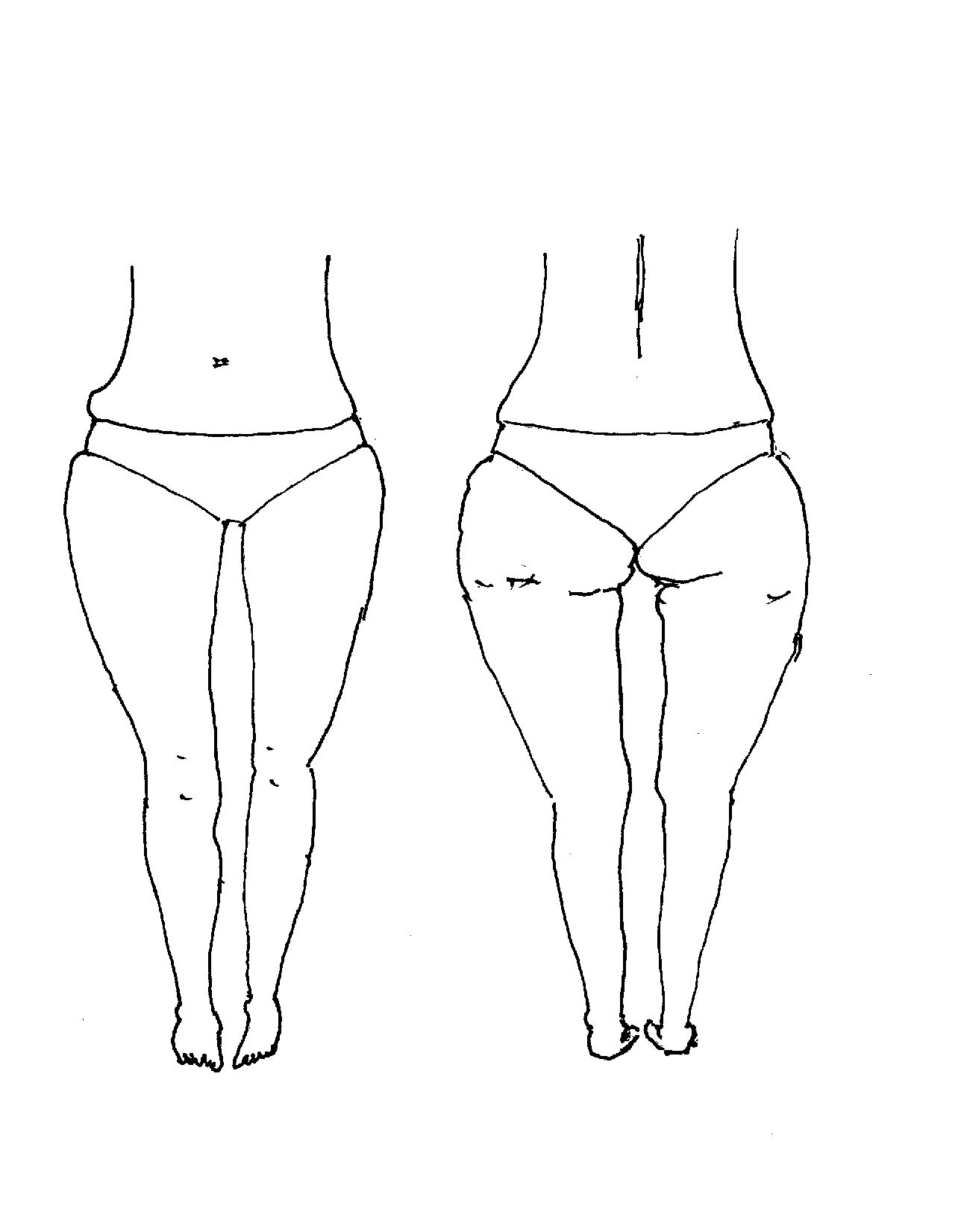

ウエストが引き締まる。

お尻の角が取れ、コンパクトでキュッとトップが上がる。

前もも外もも張りがなくなる。

ふくらはぎが細くなる。

歩き方は、体の使い方を見直して間違っている使い方を正し、体に使い方を再教育しなければなりません。

歩き方教室などで、「〇〇を意識して歩きましょう」というような歩き方矯正をよく見かけます。

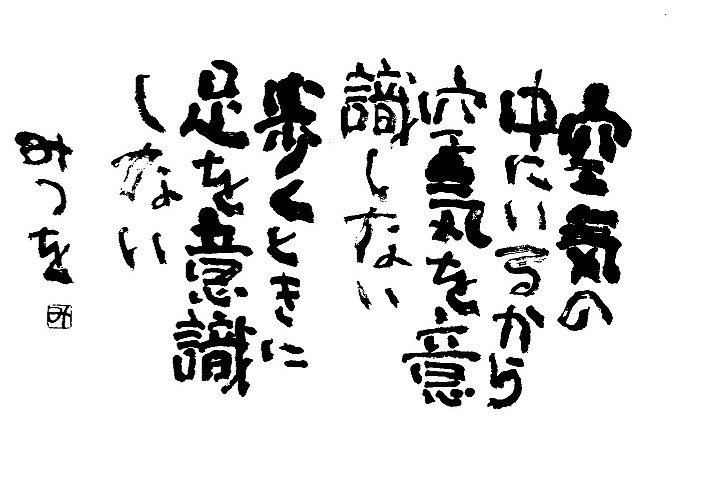

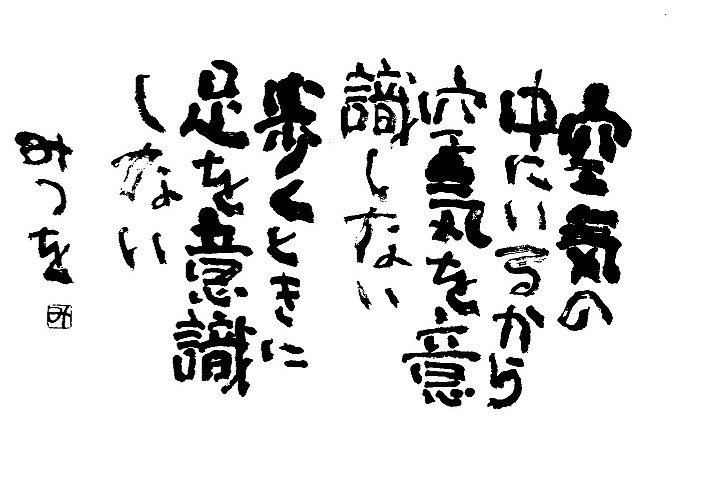

しかし、古武術の達人は「体を意識的に使わないことで効果的に体を働かせる」と意識しない事を言っています。(NHK趣味どきっ!古武術に学ぶ体の使い方より)

「覚知にまじわるは証則にあらず」

道元のことばですが、相田みつをさんは「意識したものにほんものはない」と訳しています。

その相田みつをさんも「歩くときに足を意識しない」と言っています。

そこで、前回の大殿筋をメイン推進力にする歩き方について詳しく説明します。

赤ちゃんはハイハイする時、足を意識していないと思います。もちろん大殿筋を意識的に使おうと思うはずがない。

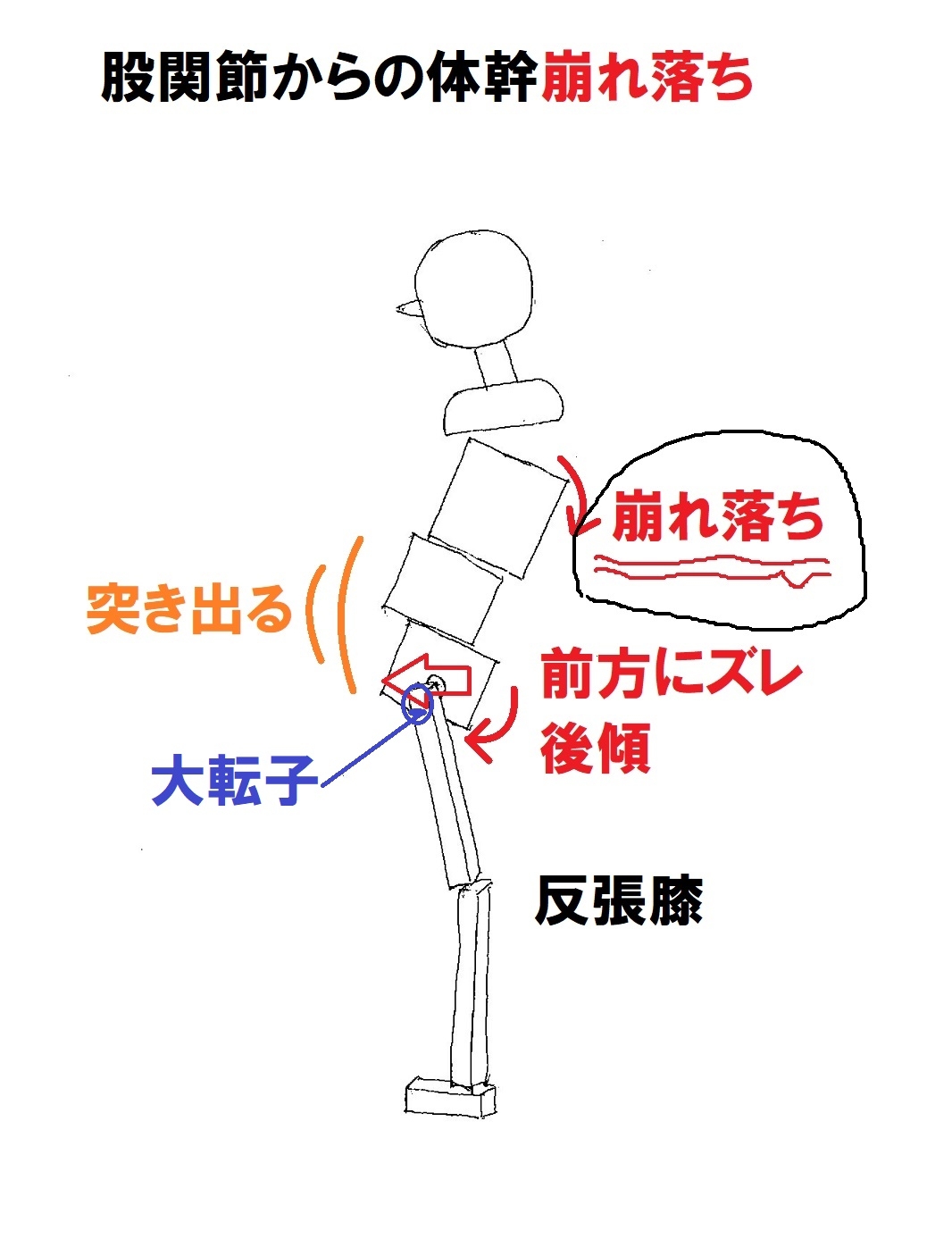

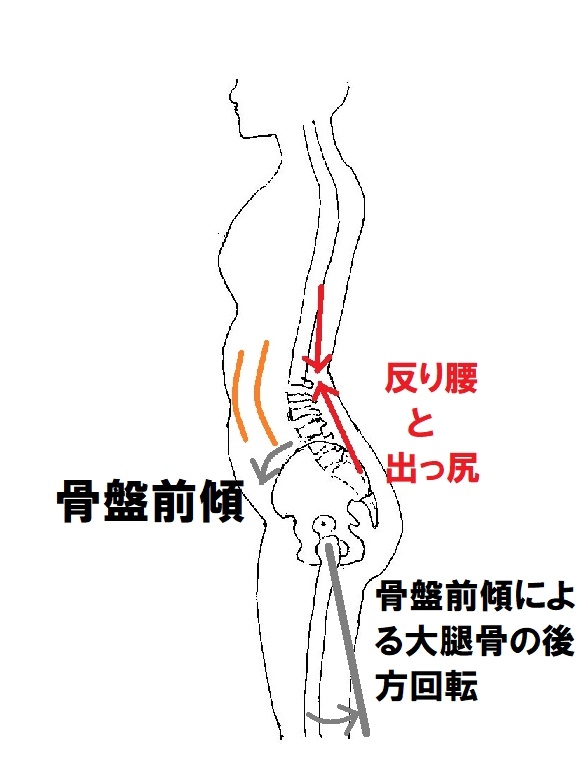

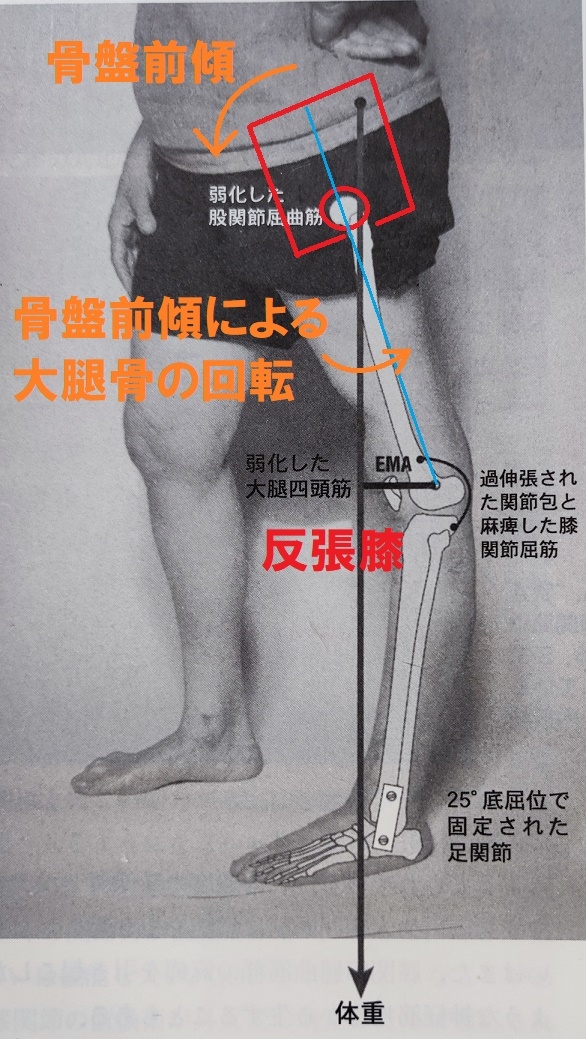

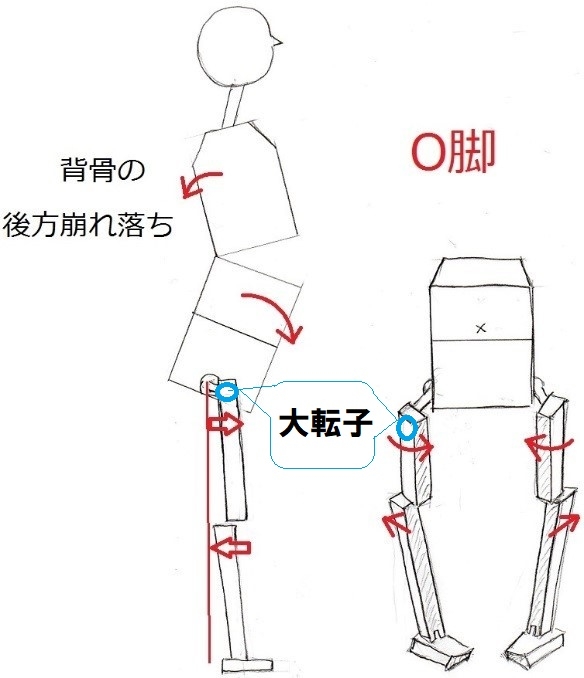

無意識で使えるはずの大殿筋が上手く使えなくてメイン推進力でなくなるのはなぜでしょうか。

環境と教育のせいではないかと思います。

昔の武術家は生活の中で、子供の頃から水汲み、薪割り、雑巾がけなどで、とても良い基礎運動が出来ていたので、上手に体を使う感覚が養われていました。一方で現代人は便利生活で軟弱な環境のもと、基礎運動が不足して、効率的な歩き方が出来なくなっているのです。

大殿筋は歩く動作全体の中の、股関節伸展に関わる主動筋なので、全体との関係を良くしなければメイン推進力として、力を発揮出来ません。

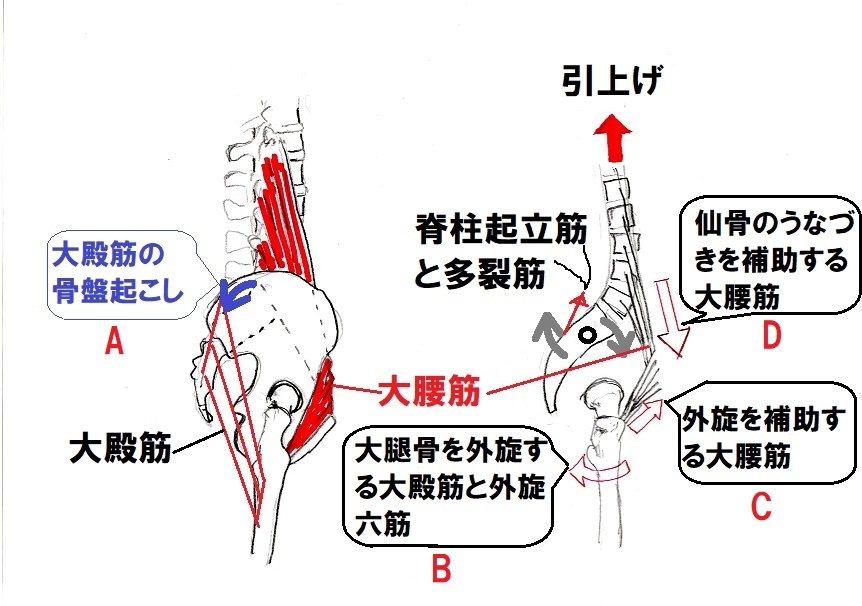

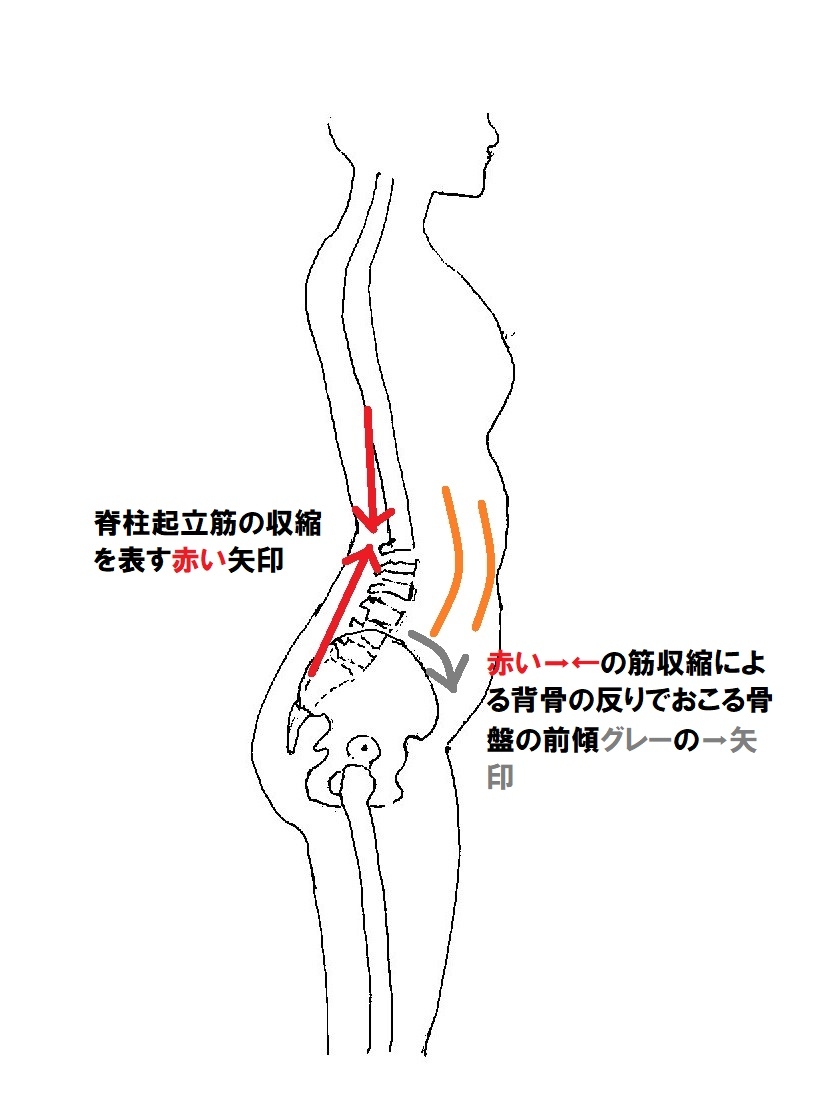

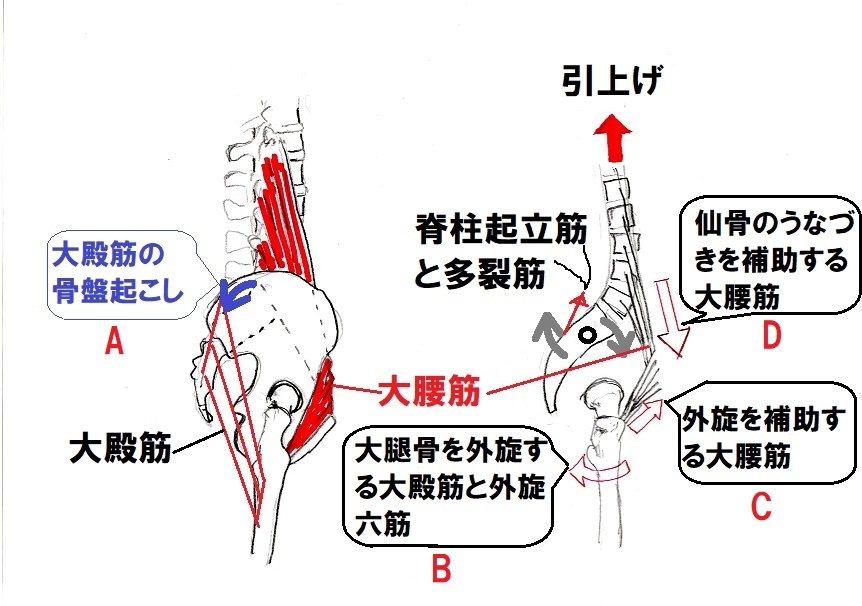

仙骨(骨盤中央の骨、背骨一番下の骨)から進むように歩く。と、いう人がいます。絵のD、仙骨をうなづかせるように進むことです。

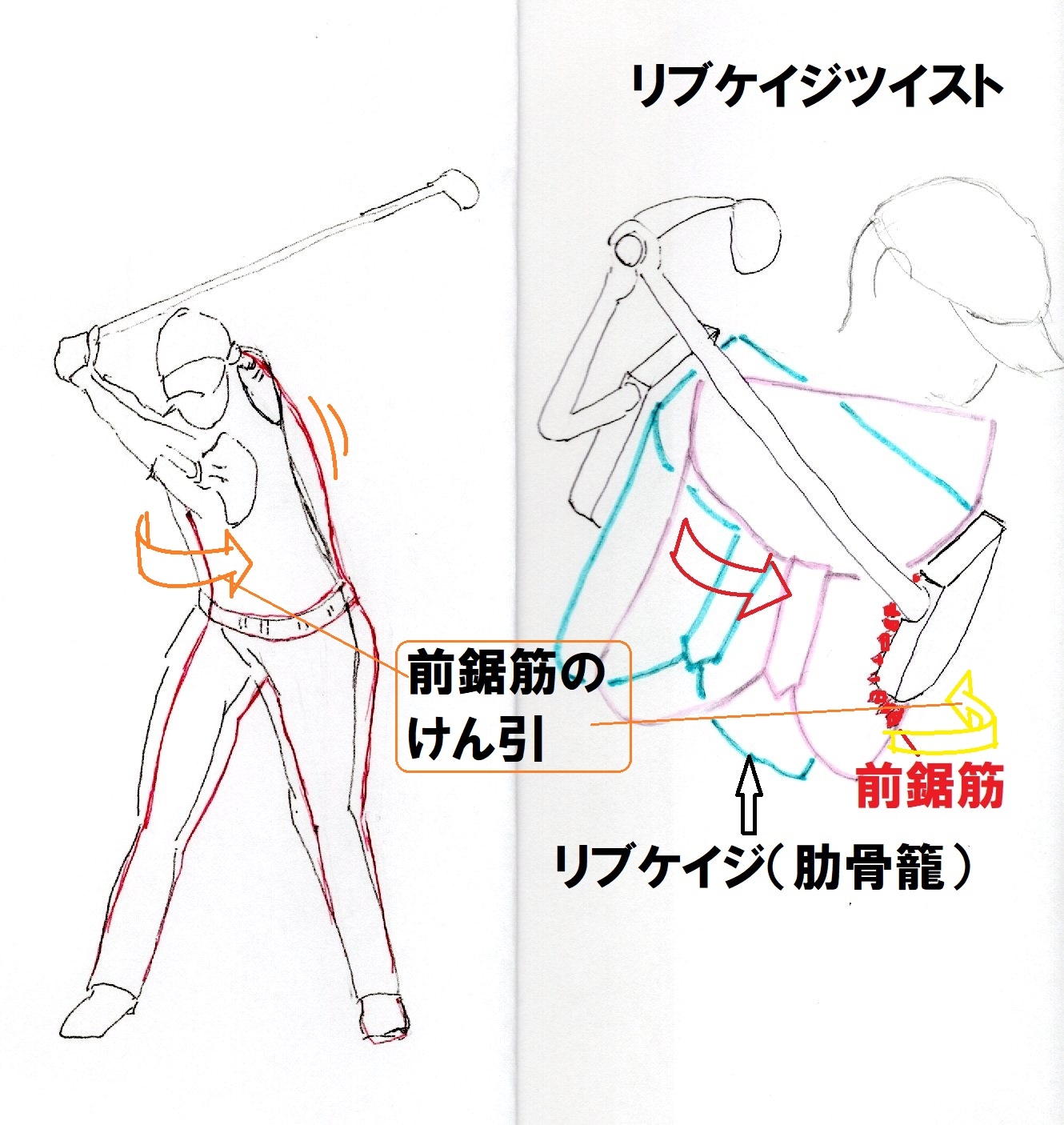

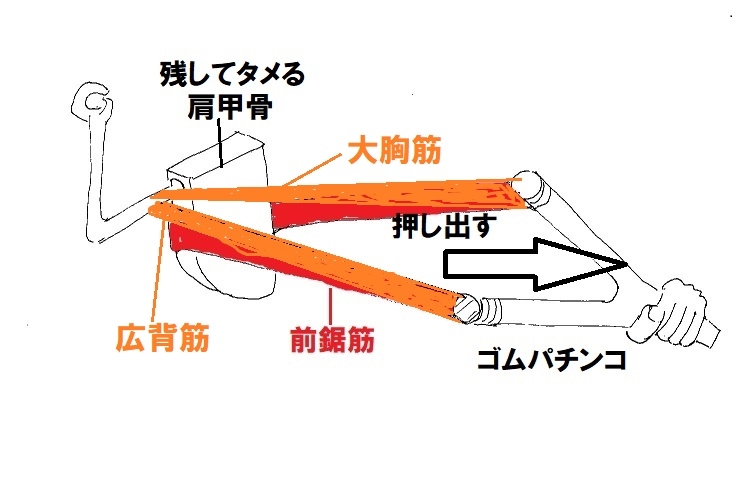

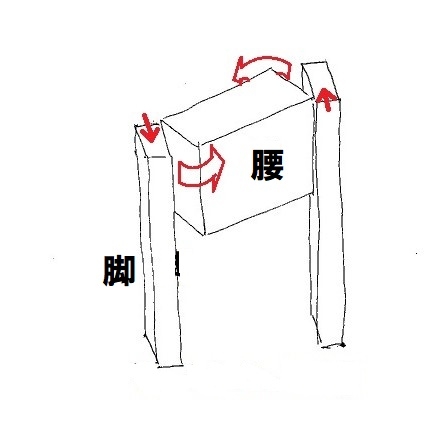

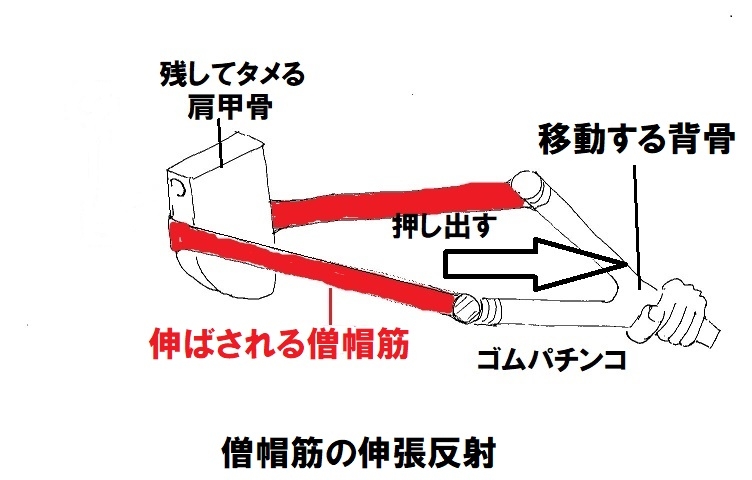

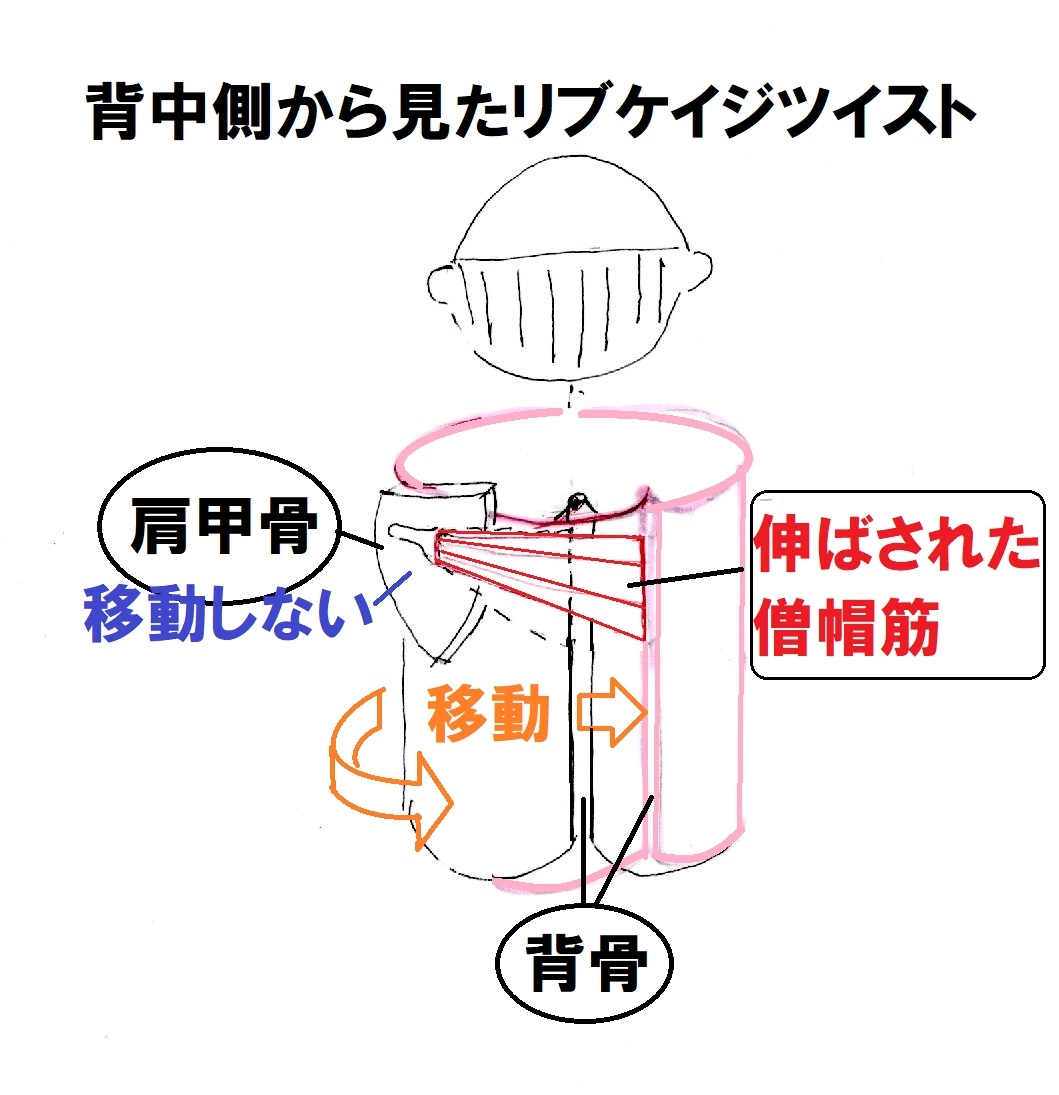

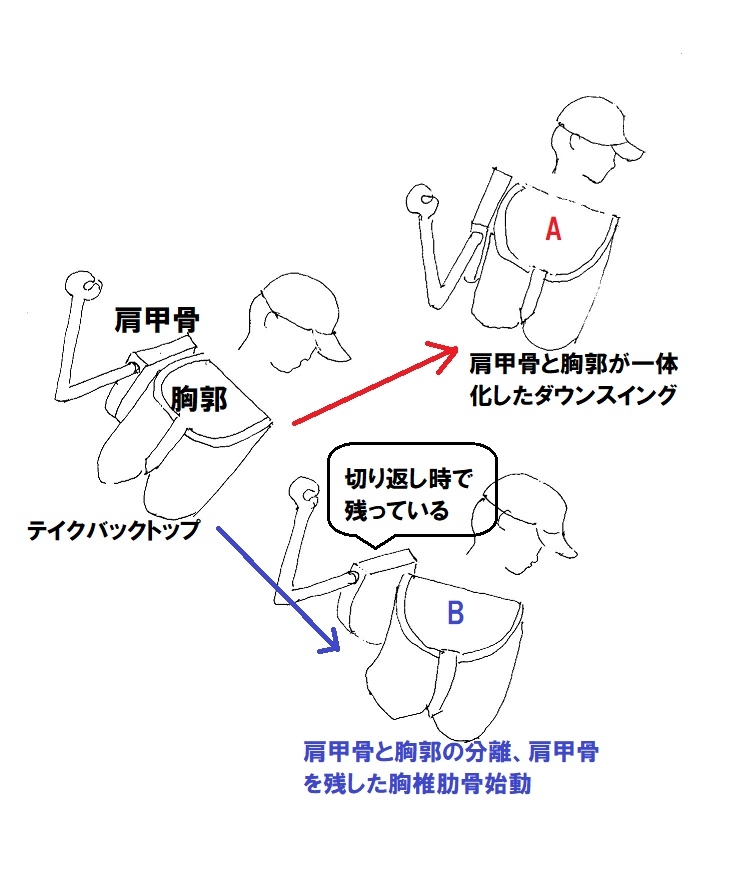

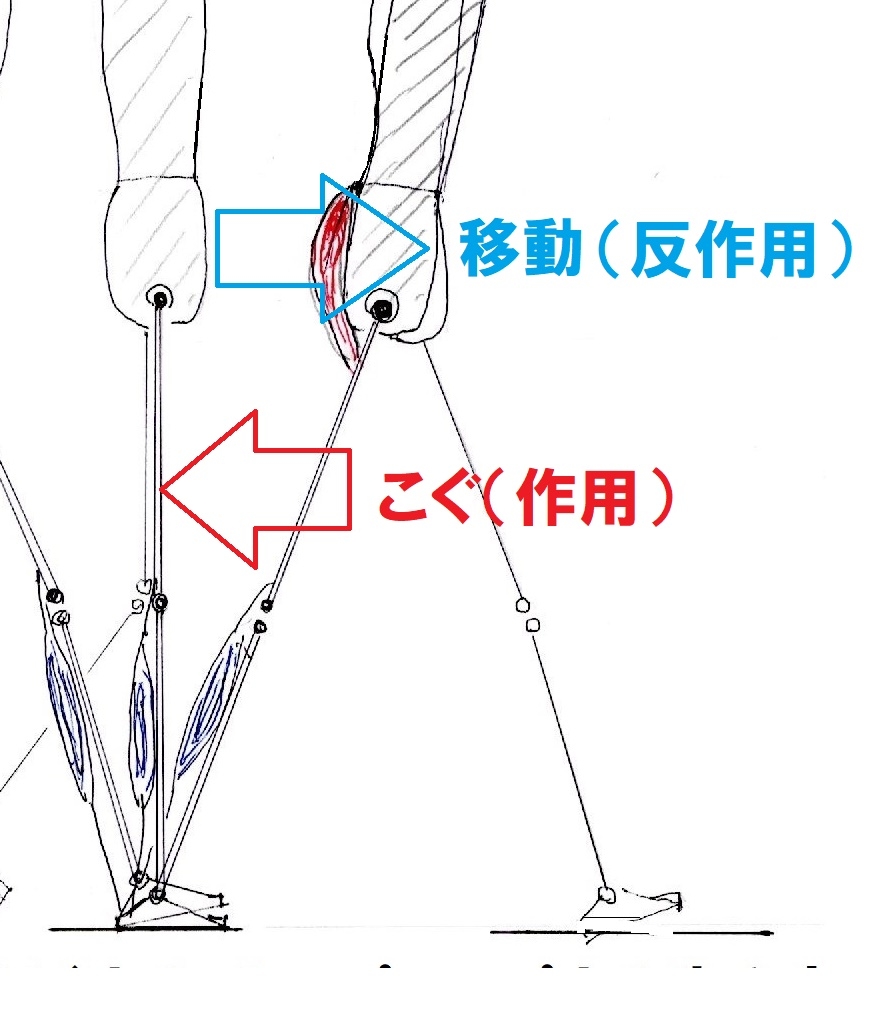

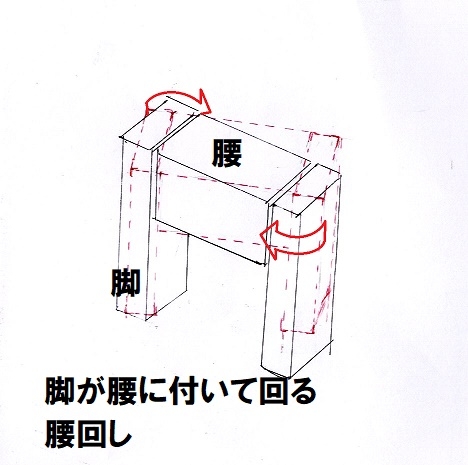

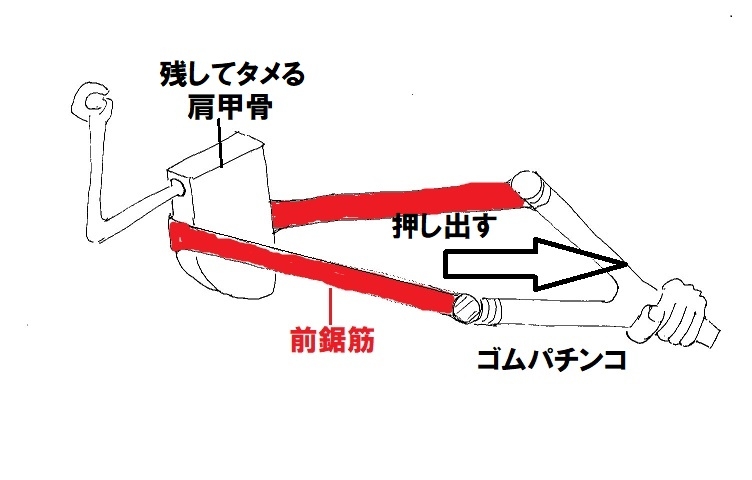

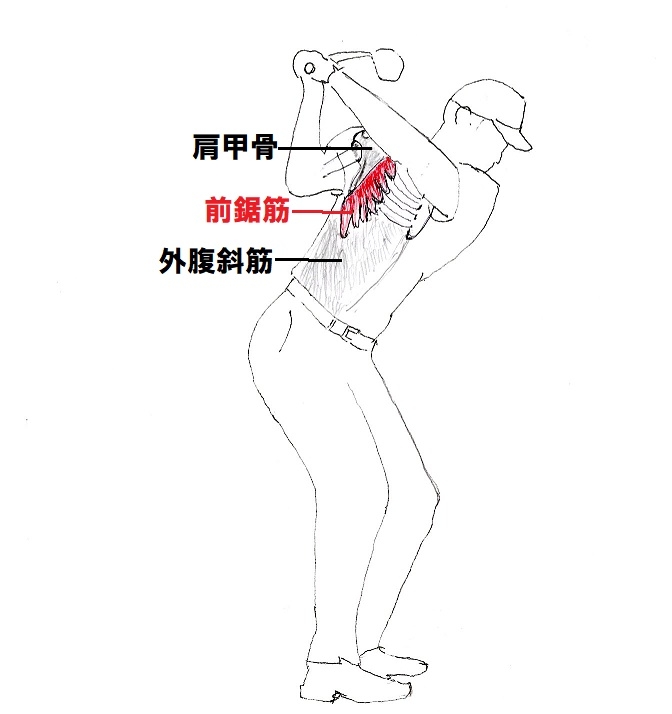

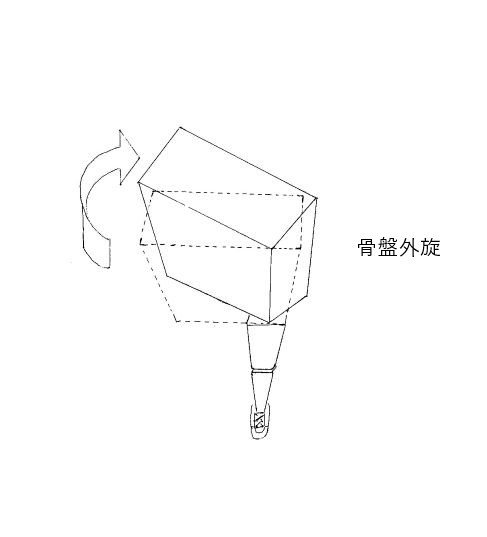

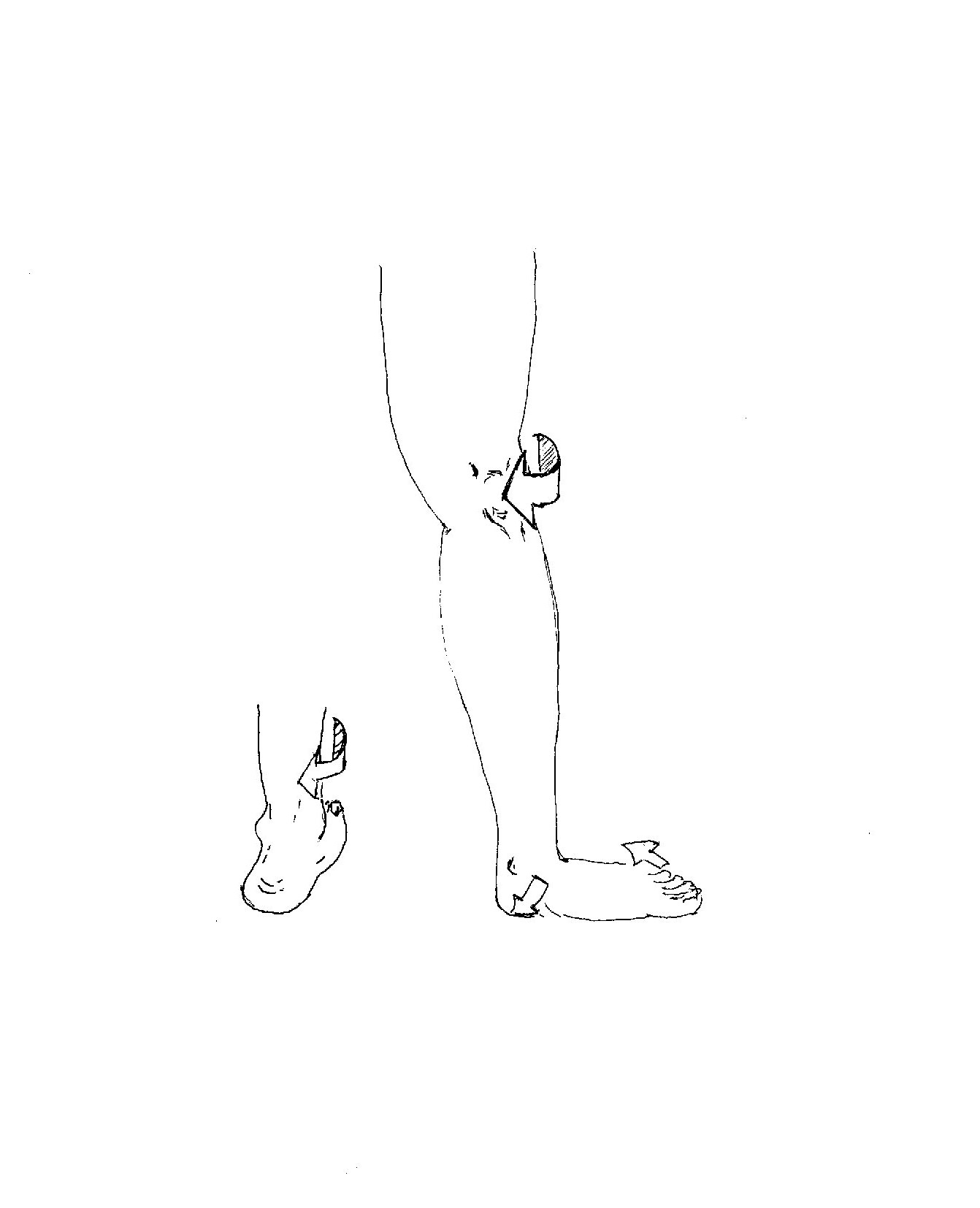

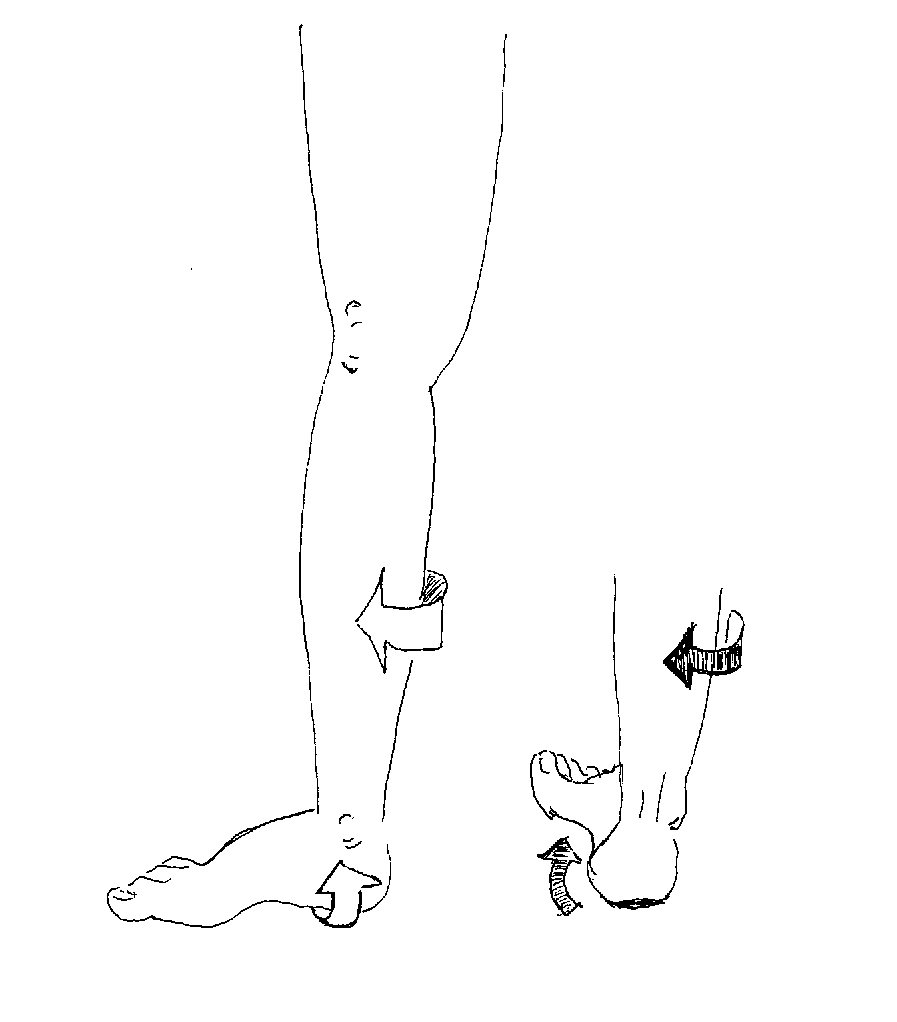

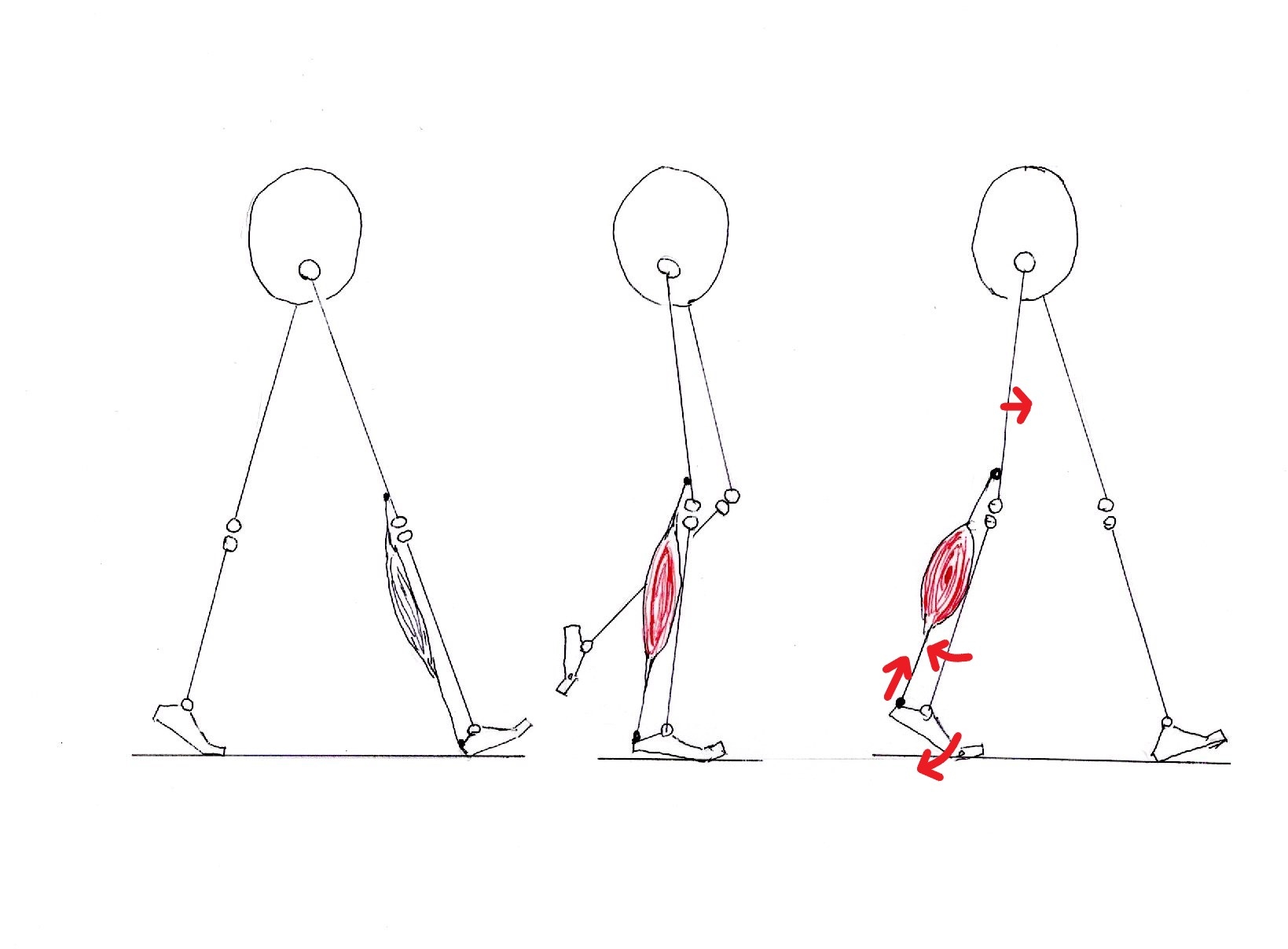

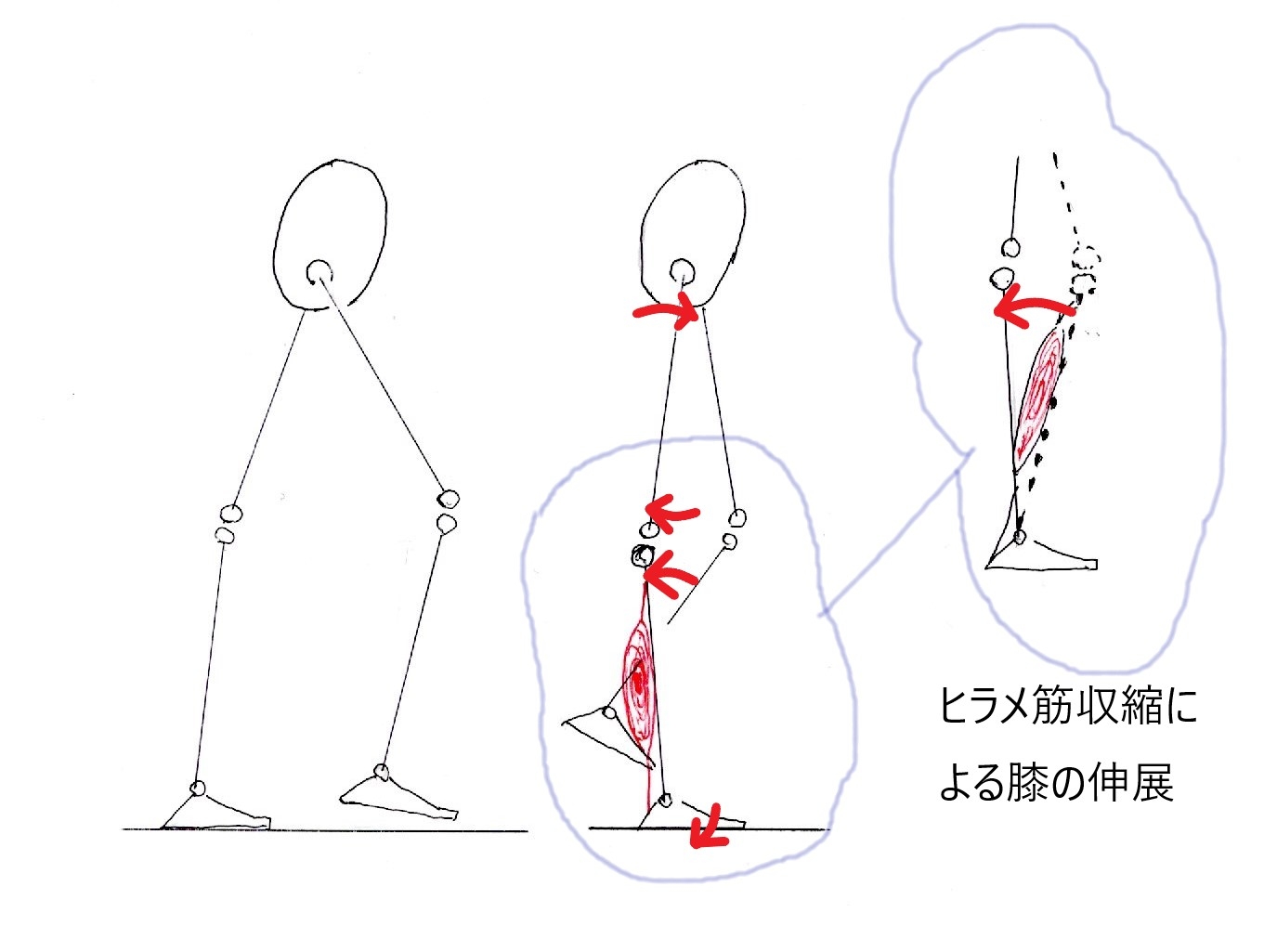

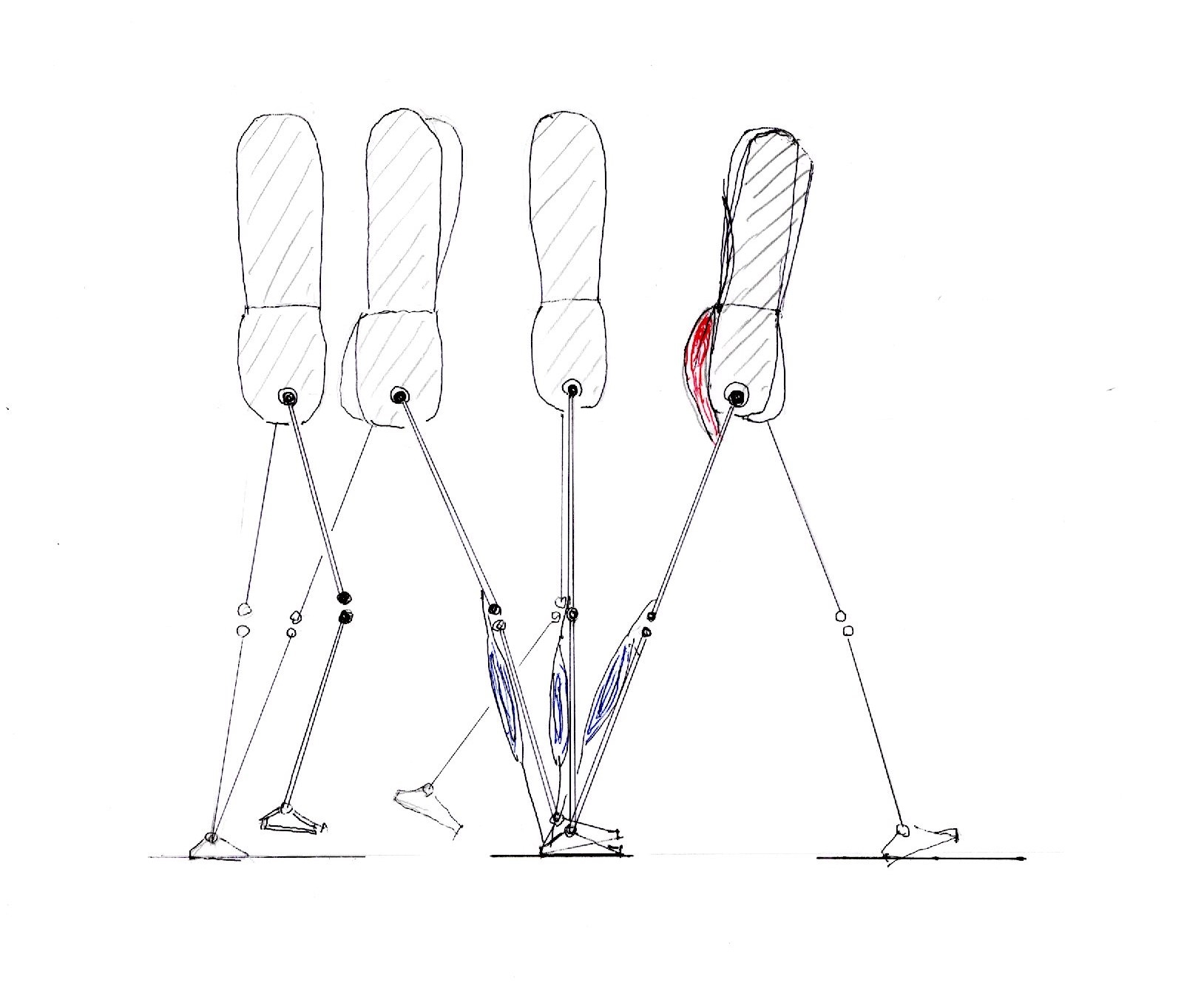

大殿筋のパートナー、達人筋の異名を持つ大腰筋、その大腰筋の伸ばされるのを拒むような筋収縮、エキセントリック収縮DとC、それからA大殿筋の骨盤起こしとB大殿筋と外旋六筋の大腿骨外旋により、骨盤が前方に進む、これが仙骨から進むようにという歩き方です。それには胴体(体幹)の引上げが必須です。それにリブケイジツイスト(体幹のねじり)も欠かせません。

関係が複雑ですね。これができたら武術の達人への道も開きます。

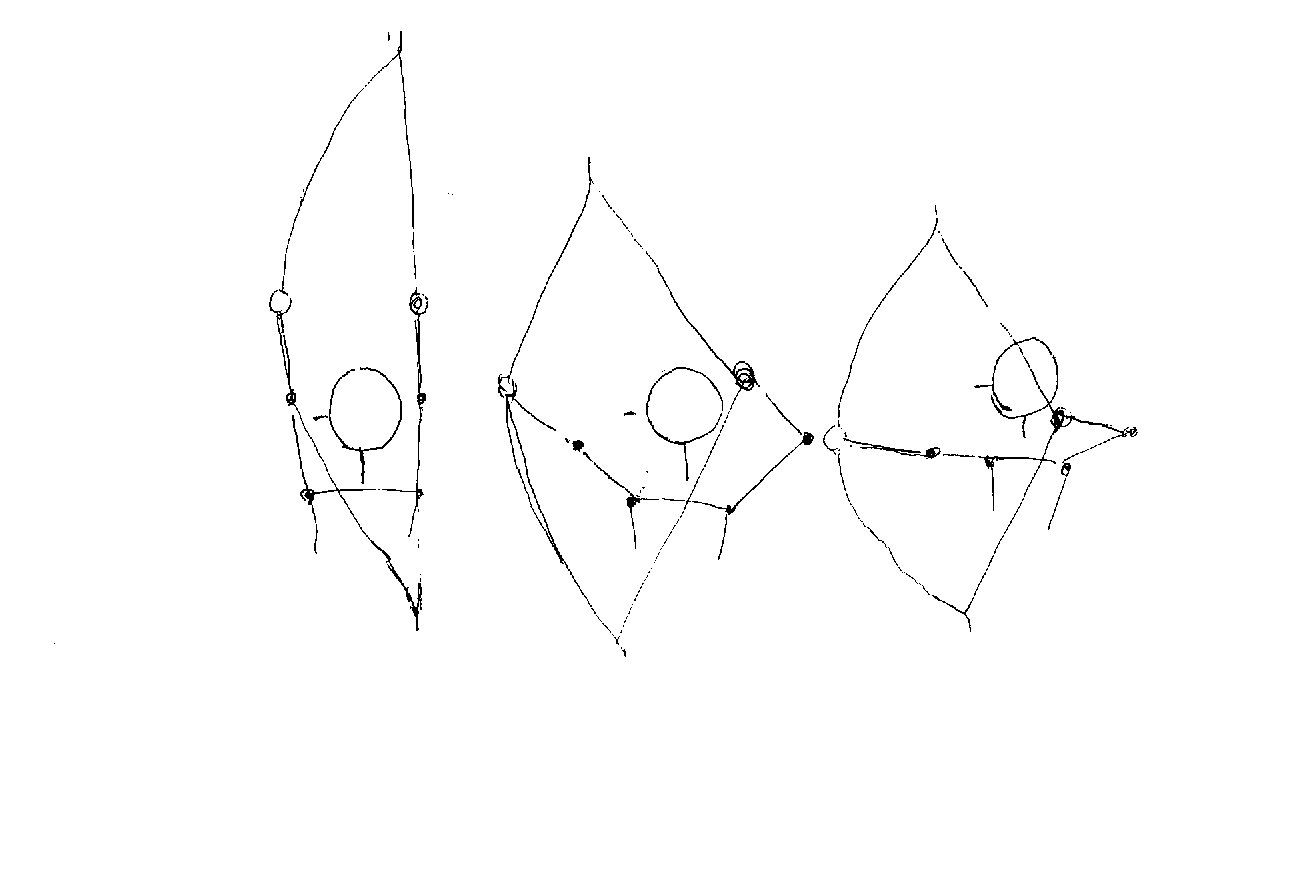

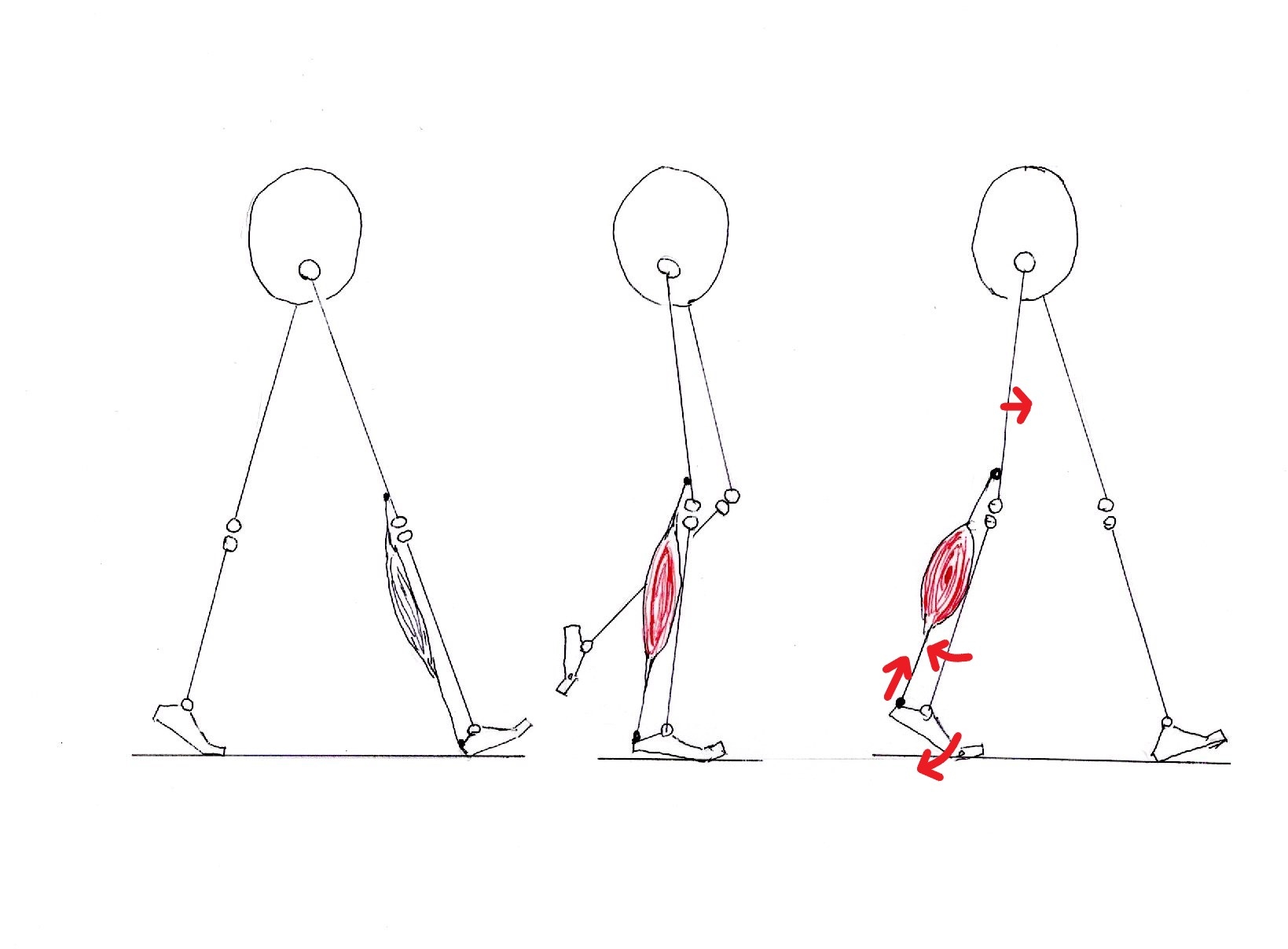

仙骨から進むための大殿筋と大腰筋の関係を表した下の絵です。

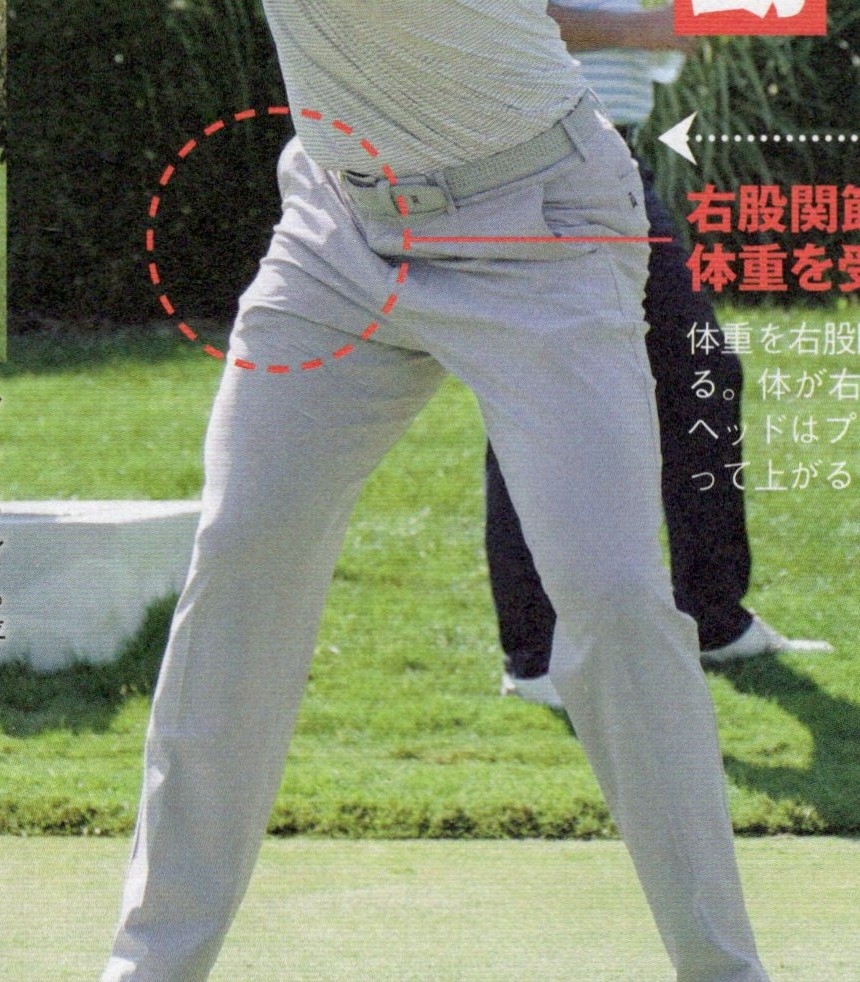

右股関節・右軸ドライブ

(右脚で地面を漕いで身体を前方に運ぶ)

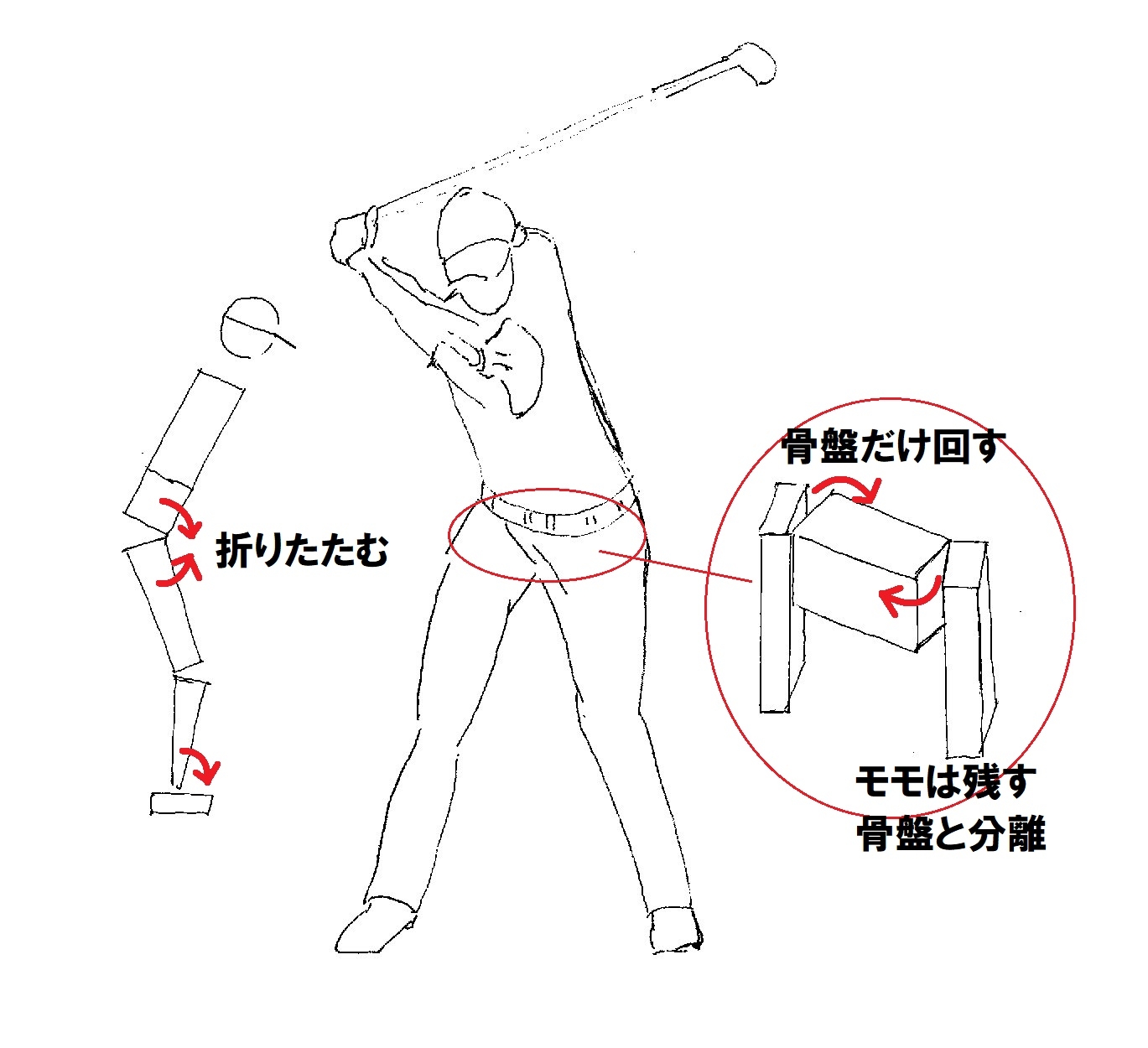

ゴルフ飛ばしの理論

①バーテイカル(垂直方向)引上げ

②ローテーション(回転)リブケイジツイスト

③ホリゾンタル(水平方向ドライブ)仙骨から進む

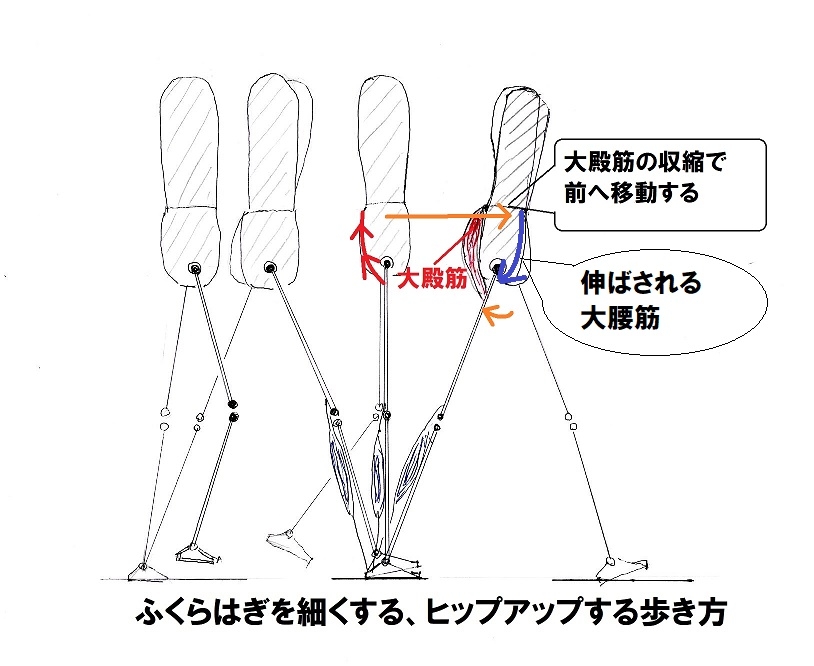

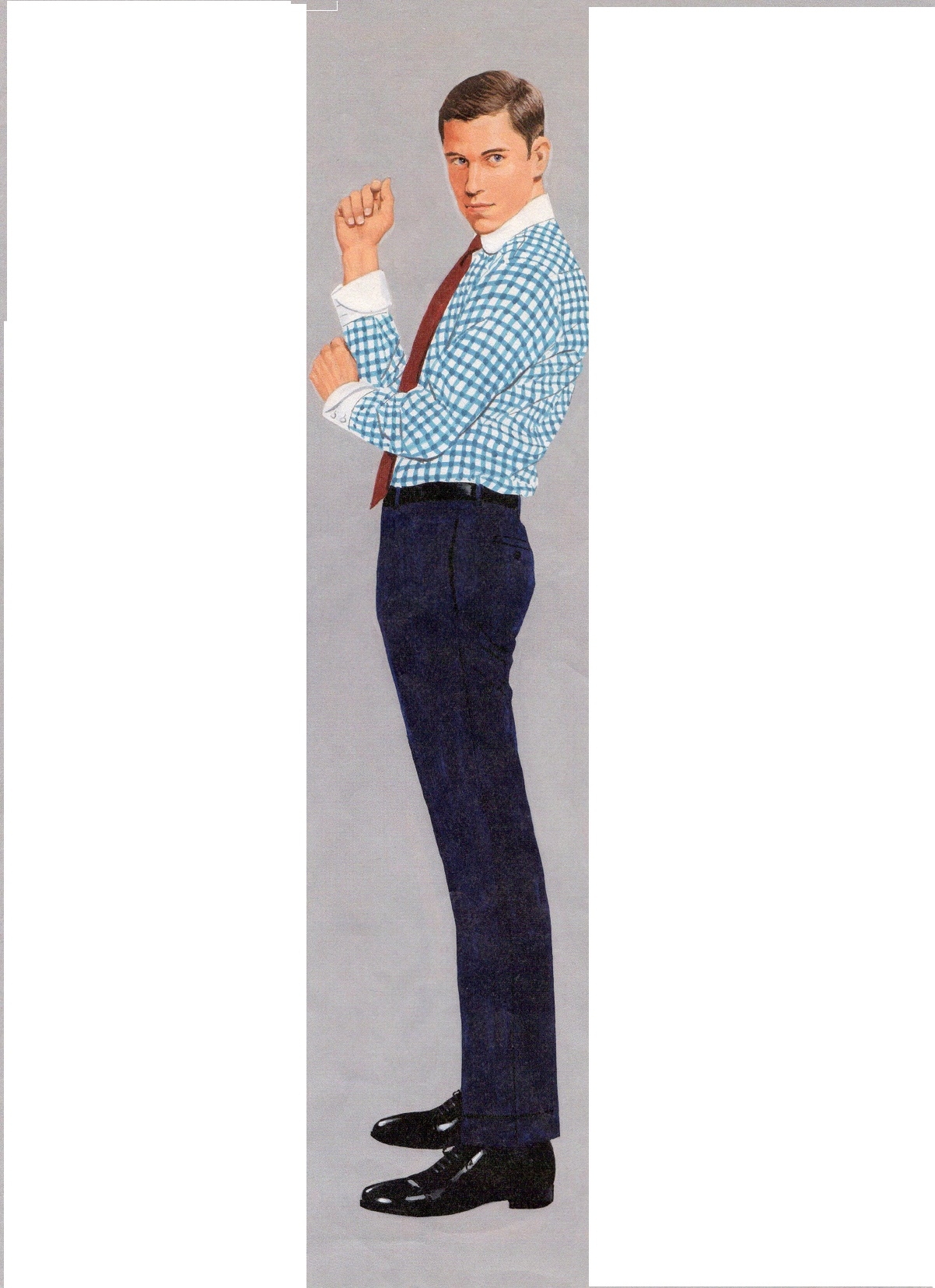

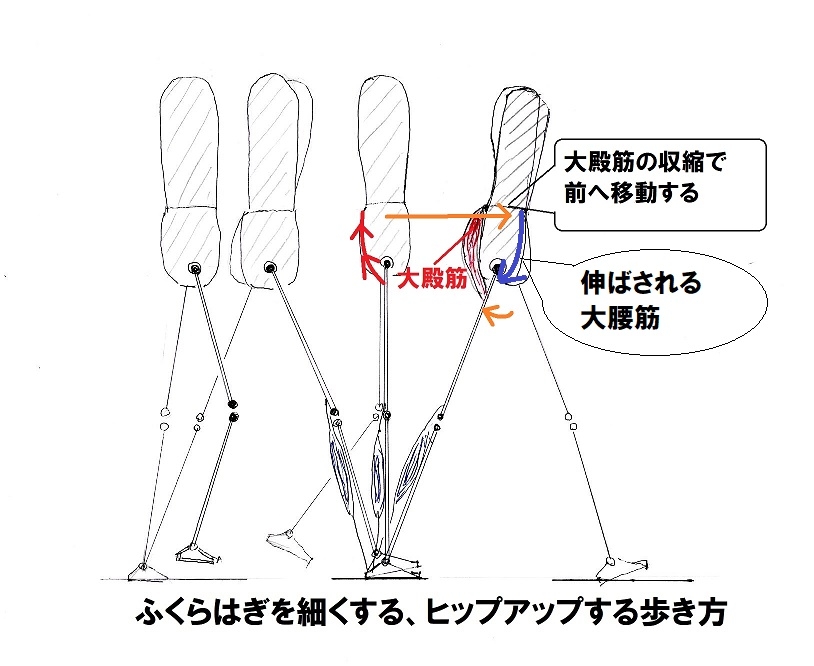

上の絵、ふくらはぎを細くする、ヒップアップする歩き方は、ゴルフ飛ばしの理論そのものです。

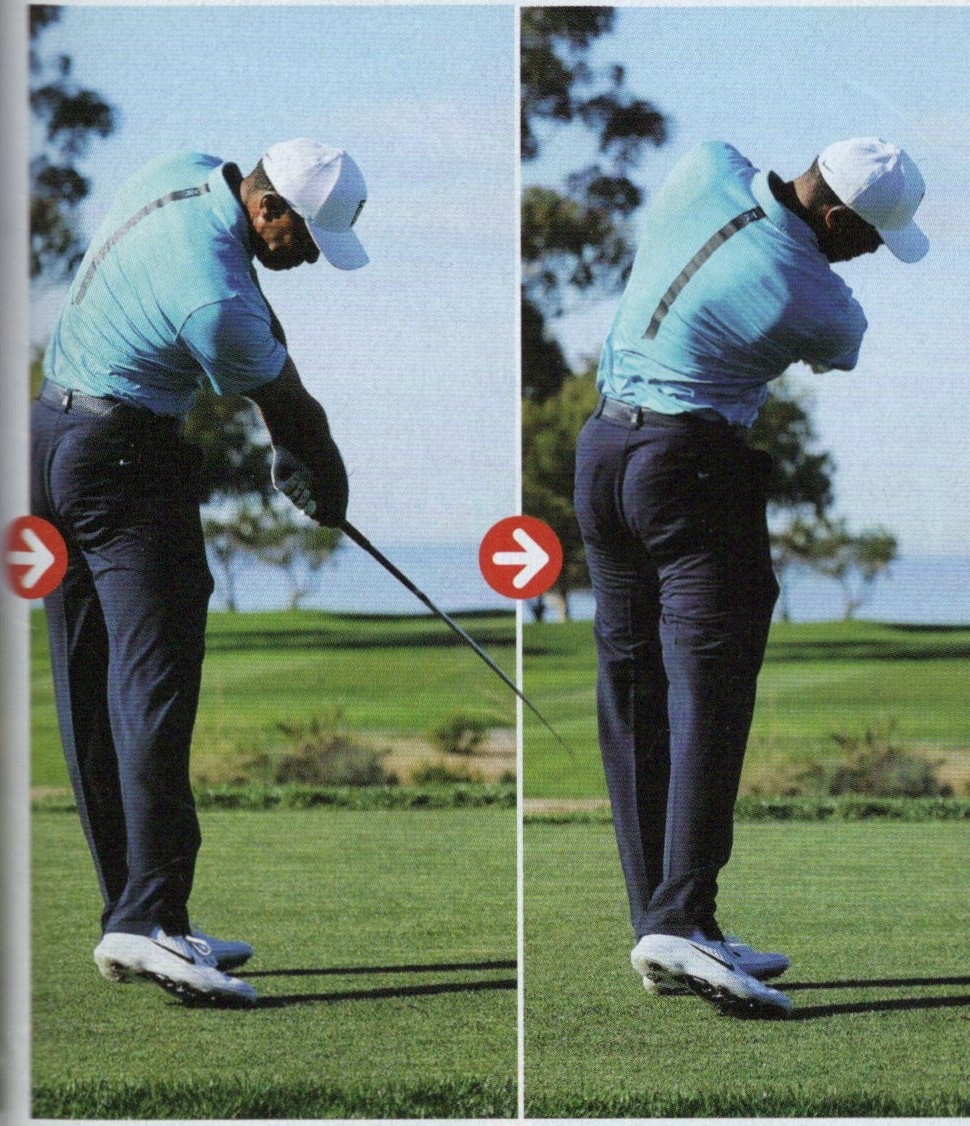

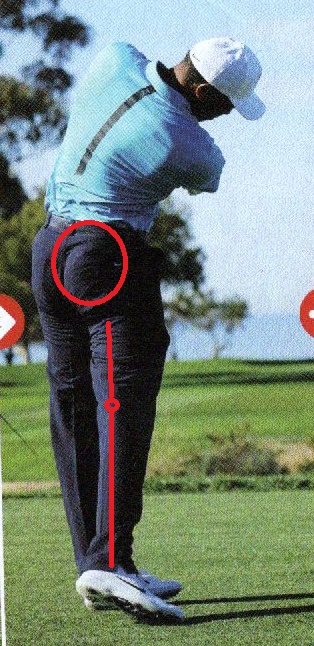

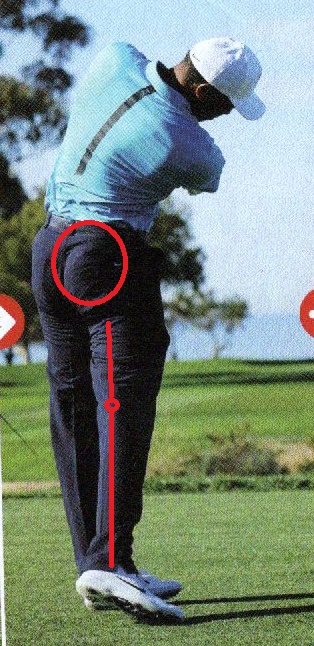

赤線で囲んだ大殿筋による右軸ドライブのタイガーウッズ

タイガーウッズの股関節からモモを後方へ駆動させた膝の伸展が特徴的な華麗なる右軸ドライブです。マキロイのスイングも同じ方式です。

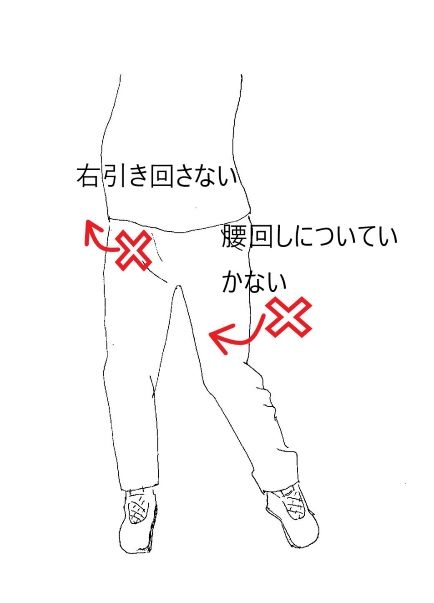

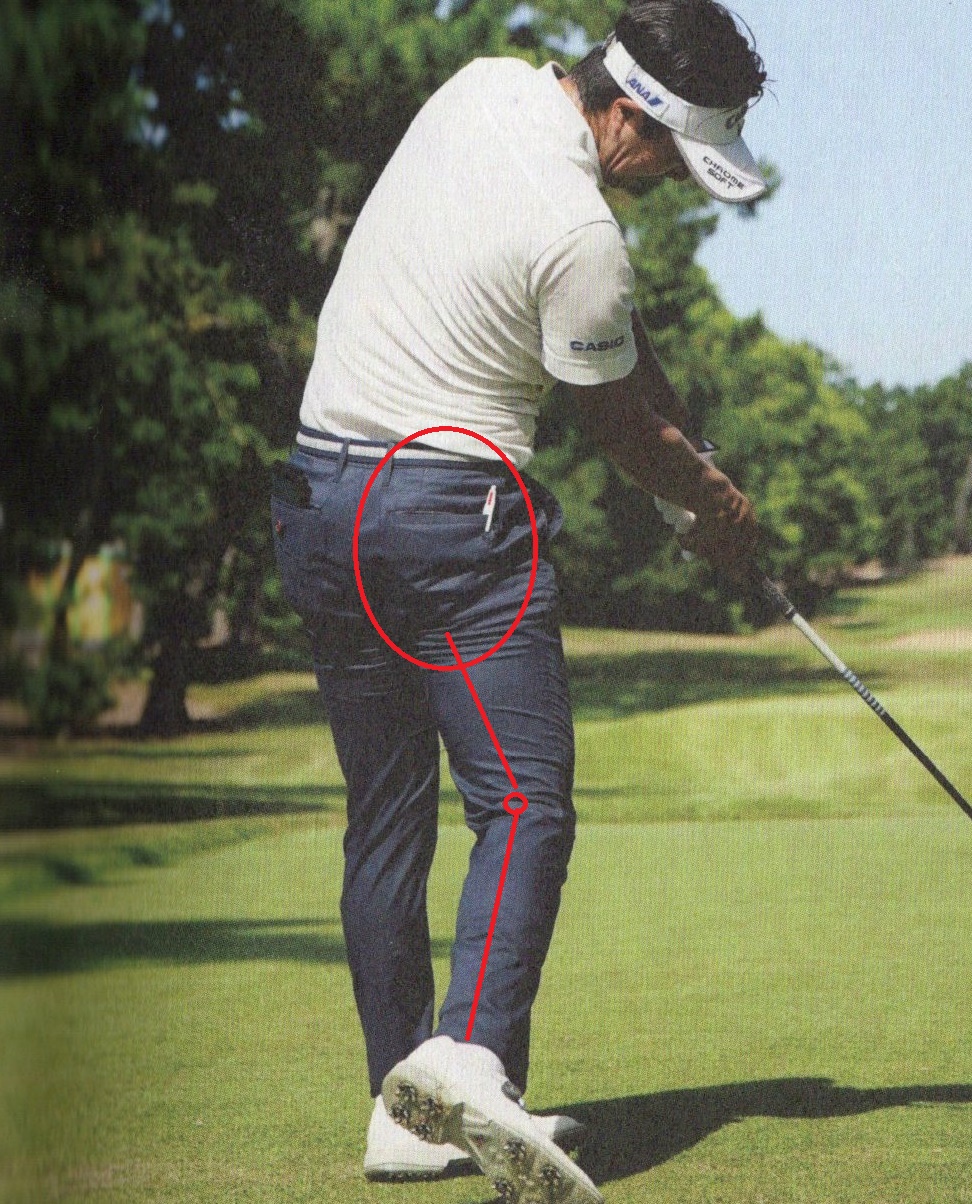

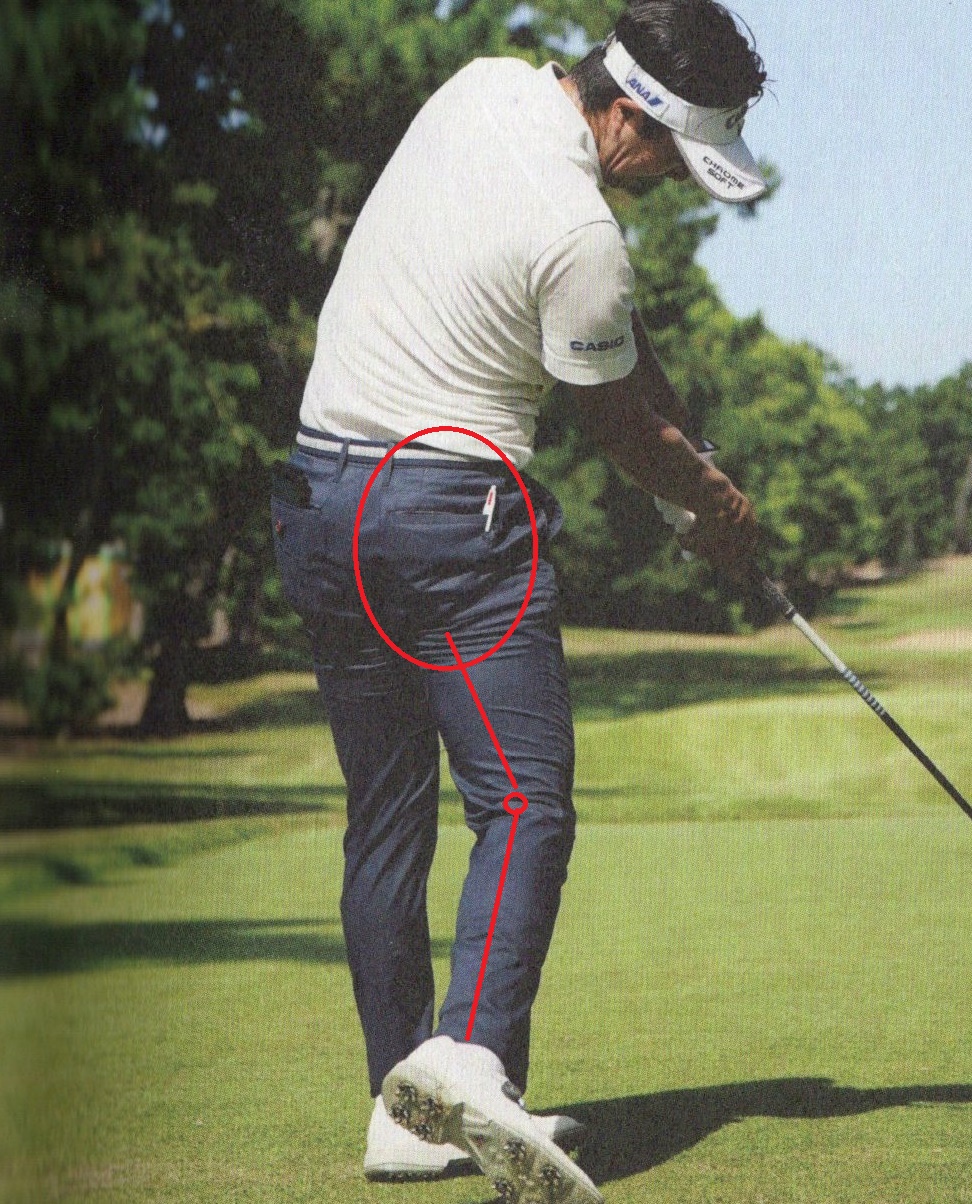

下は、日本のプロゴルファーのお尻です。ハムストリングスで右の股関節を伸展させ、ふくらはぎで地面を蹴る(押す)ので、膝は曲がりお尻は下がります。ふくらはぎを太くする歩き方と同じ体の使い方です。これは左軸ドライブです。

ふくらはぎを太くする歩き方

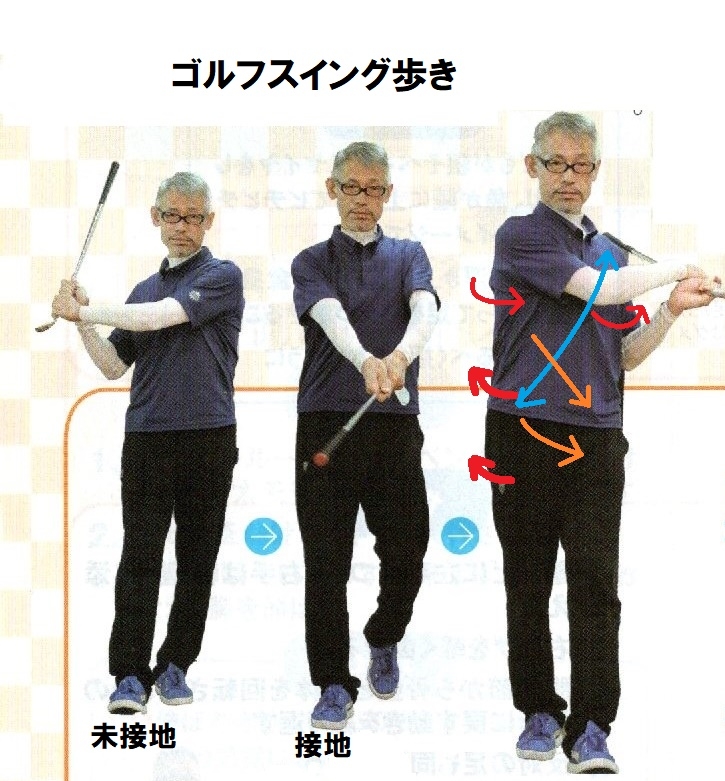

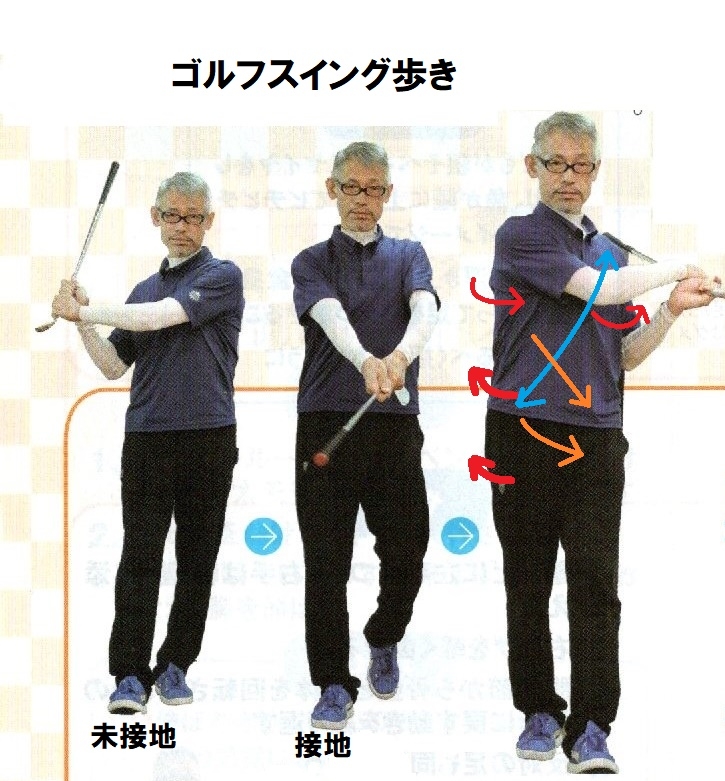

下の画像は、タイガーウッズ・マキロイ型で飛ばしの理論3つの動作が折りこまれたゴルフスイング改善の歩き方です。

これは基礎運動の基礎運動というように、動き方を深く掘り下げて無意識化して出来上がります。

ゴルフでの膝痛・腰痛改善につながります。

右軸キープが叶う右軸ドライブのドリルがこれです。

週刊パーゴルフ ラウンド中の歩き方で姿勢が変わった!スコアも変わった‼ で紹介されたゴルフスイング歩きドリルです。

無料で体験できます。